导读:

近期,陕西师范大学林德慧团队通过羧甲基纤维素(CMC)与壳聚糖(CS)的缔合相分离技术,成功构建了pH响应型O/W₁/W₂双乳液体系。研究发现,当内相比例为40%时,乳液形成致密的三维网络结构,展现出最佳稳定性及流变性能,且在pH 5-11范围内具有可逆的溶胀-收缩响应特性,为生物活性因子的智能递送提供了新载体。相关研究以“The construction of pH responsive O/W1/W2 double emulsions based on carboxymethyl cellulose and chitosan: Structure, rheological behaviors and stability”为题目,发表在期刊《International Journal of Biological Macromolecules》上。

本文要点:

1、本研究旨在通过缔合相分离法,利用羧甲基纤维素(CMC)和壳聚糖(CS)制备具有pH响应性的O/W₁/W₂双乳液,并研究不同内相分数(10%、20%、30%、40%、50%,v/v)乳液的性质。

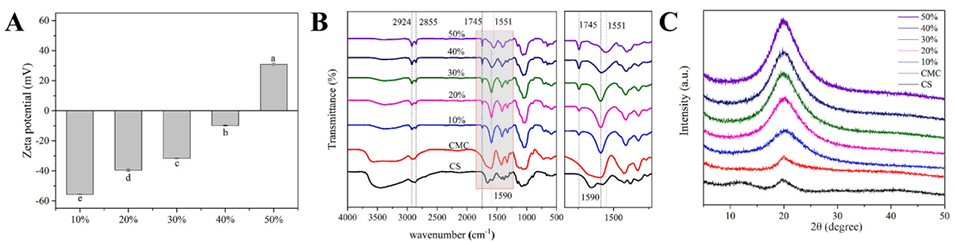

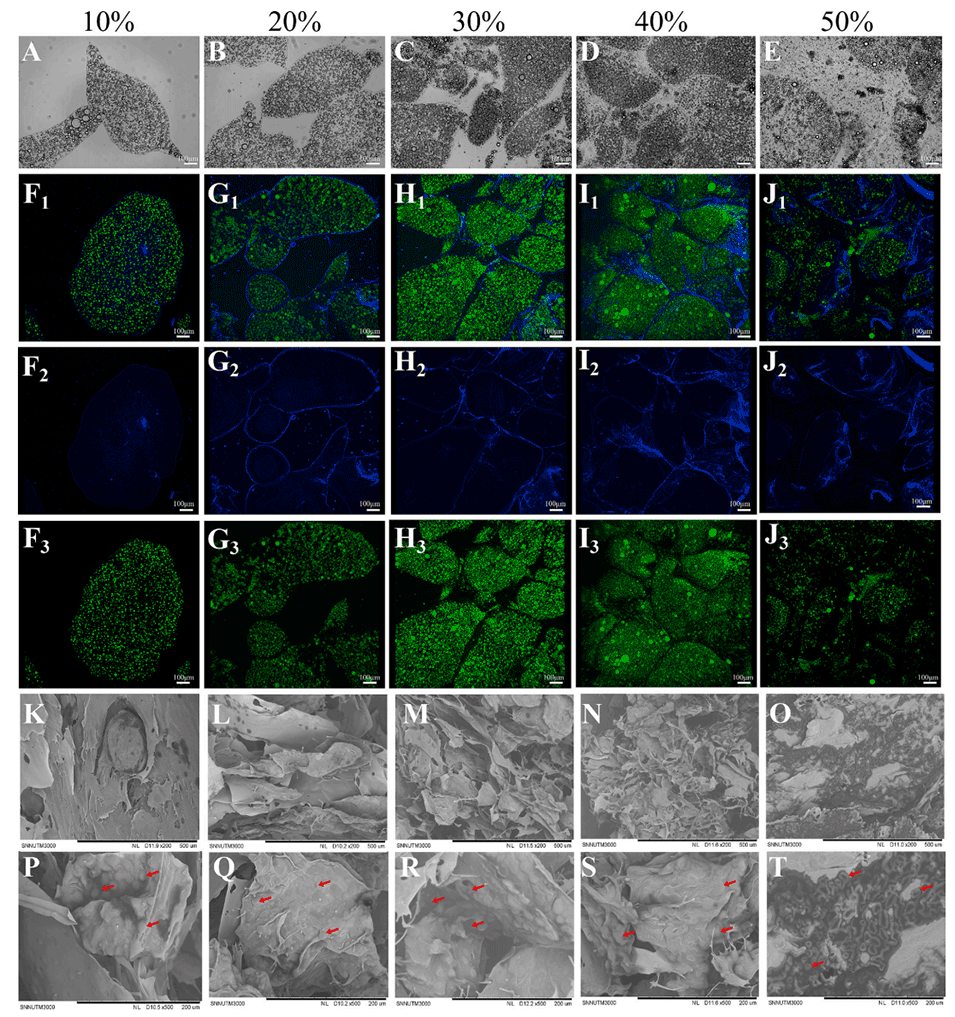

2、zeta电位和FTIR分析证实,O/W₁/W₂双乳液的形成主要由静电相互作用和氢键驱动。微观结构表明,内相分数为40%时,形成的双乳液液滴聚集凝胶的液滴密度最高;内相分数为50%时,W₁/W₂界面破裂。

3、流变学性质和稳定性结果进一步证实,内相分数40%的乳液稳定性最佳,网络结构致密。此外,CLSM结果显示该乳液具有优异的pH响应性,W₁/W₂界面具有离子渗透性和收缩性,且流变学和稳定性结果表明其具有pH可逆性。

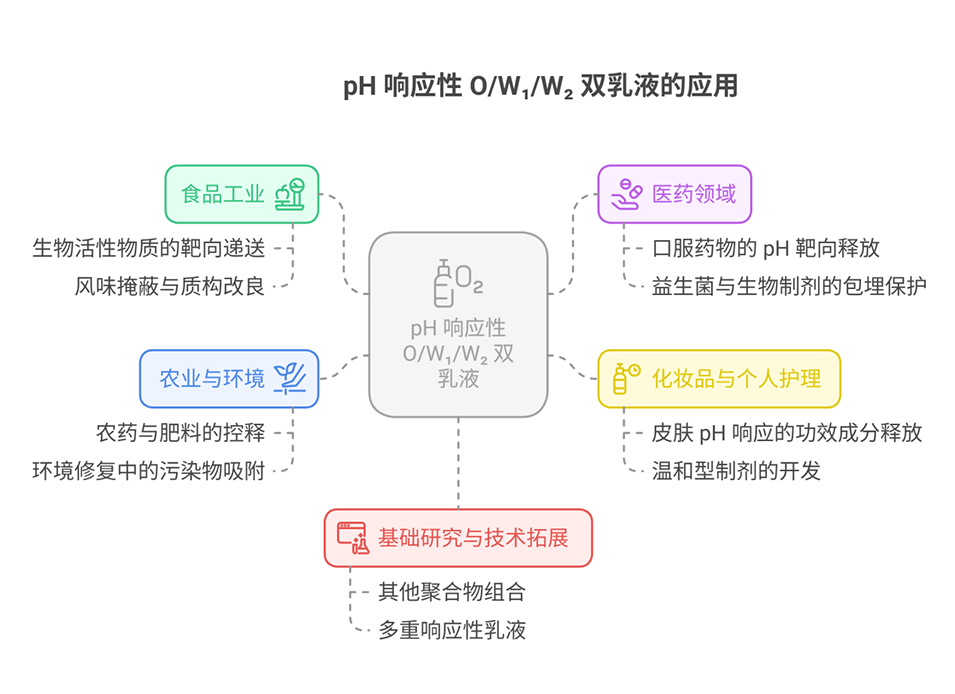

4、综上,该研究为pH响应性O/W₁/W₂双乳液的构建提供了理论依据,所制备的新型pH响应性乳液可作为生物活性因子的智能响应递送载体。

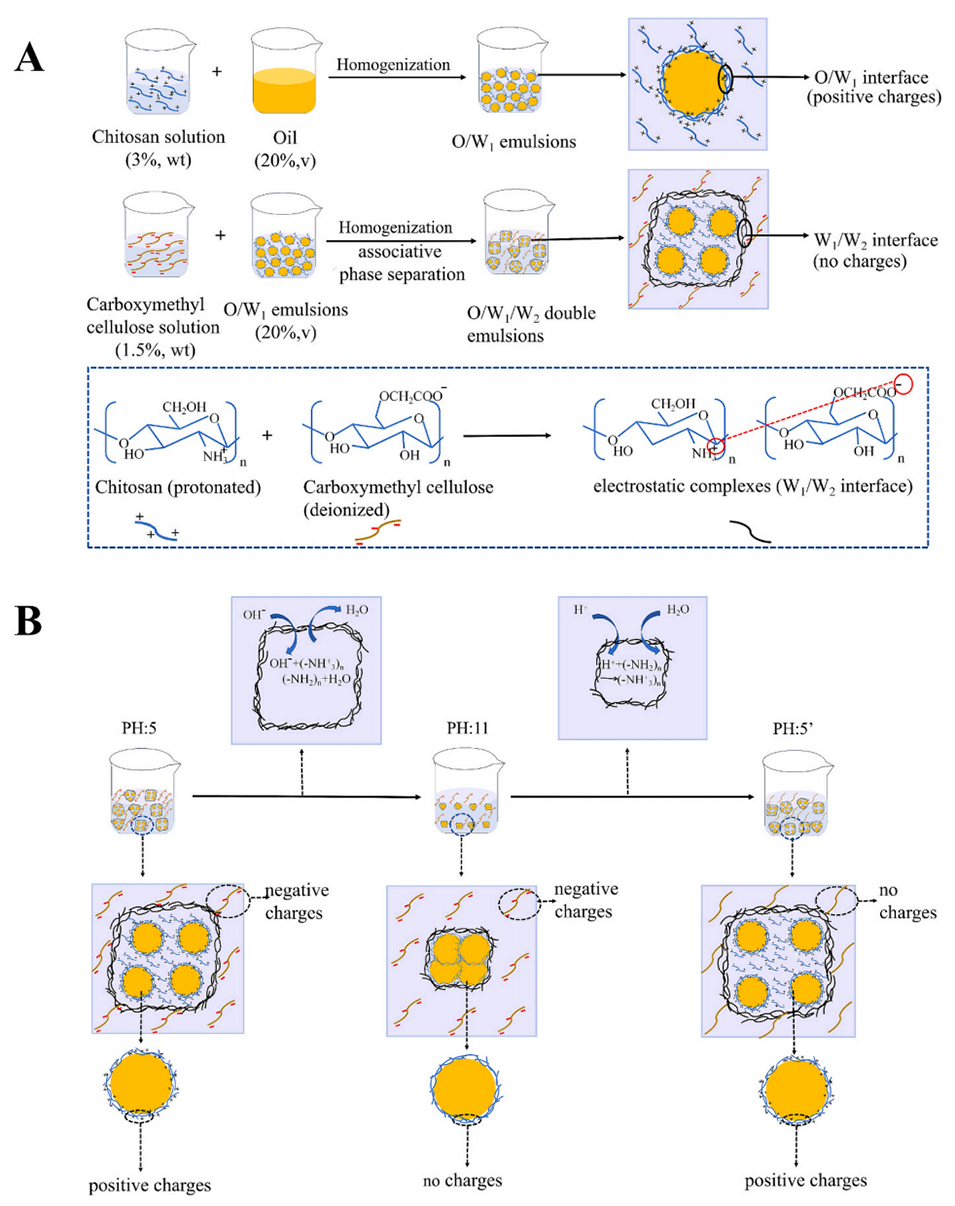

这种O/W₁/W₂双乳液在pH变化时的响应主要体现在结构、尺寸及性能的可逆变化上,具体机制如下:

1、pH=5(初始状态)

新制备的乳液中,壳聚糖(CS)的氨基在酸性条件下质子化带正电,与带负电的羧甲基纤维素(CMC)通过静电相互作用形成稳定的W₁/W₂界面膜,乳液液滴结构完整,网络致密。

2、pH调至11(碱性条件)

壳聚糖氨基去质子化失去正电,静电相互作用减弱,W₁/W₂界面膜收缩;同时,连续相中的氢氧根离子通过界面进入内相,与质子化氨基反应生成水,结合渗透压差异,内相水分向连续相迁移,导致乳液液滴显著收缩,连续相体积增加,表观黏度下降,稳定性暂时降低。

3、pH回调至5'(酸性条件)

壳聚糖氨基重新质子化恢复正电,静电相互作用重建,W₁/W₂界面膜恢复;连续相中的氢离子进入内相,使内相离子浓度升高,水分反向迁移回内相,液滴膨胀至接近初始状态,表观黏度回升,稳定性增强,甚至形成更紧密的网络结构。

整个过程中,乳液的微观结构、流变特性(如黏度、储能模量)和稳定性随pH在5-11范围内可逆变化,表现出“收缩-恢复”的pH响应性,其核心源于壳聚糖电荷状态的可逆转变及界面膜的离子渗透性与收缩能力。

图 1. 不同内相分数(10%、20%、30%、40%、50%)的 O/W₁/W₂ 双乳液的 Zeta(ζ)电位(A)、FTIR 光谱(B)和 XRD 图谱(C)。

图 2. 不同内相分数(10%、20%、30%、40%、50%)的 O/W₁/W₂ 双乳液的光学显微镜照片(A-E)、共聚焦激光扫描显微镜照片(F-J)和扫描电镜图像(K-O:200×,P-T:500×)。油滴(绿色信号)用尼罗红染色,羧甲基纤维素(蓝色信号)和壳聚糖(蓝色信号)用 Calcofluor white 染色。

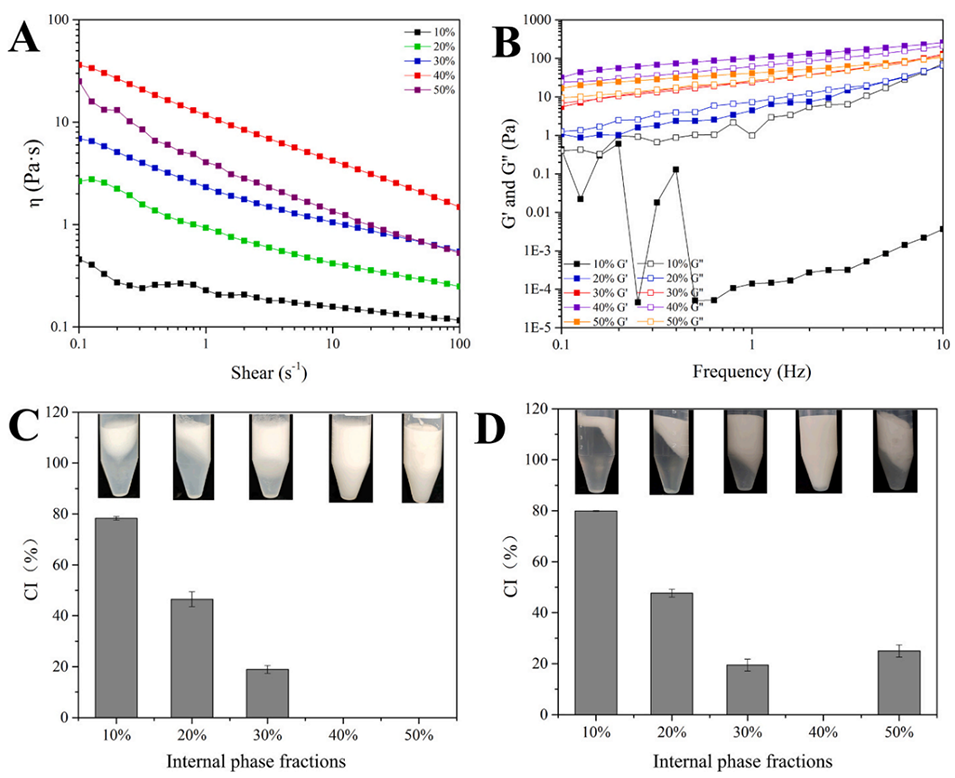

图 3. 不同内相分数(10%、20%、30%、40%、50%)的 O/W₁/W₂ 双乳液的流变学特性和稳定性:表观黏度(A)、频率扫描(B)、离心稳定性(C)、冻融稳定性(D)。

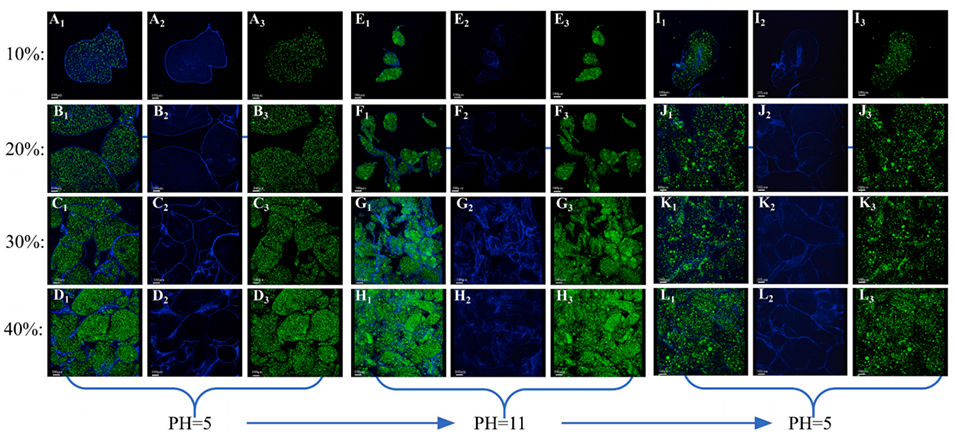

图 4. 不同内相分数(10%、20%、30%、40%)的 O/W₁/W₂ 双乳液在不同 pH 值(pH=5:A-D,pH=11:E-H,pH=5′:I-L)下的共聚焦激光扫描显微镜照片。油滴(绿色信号)用尼罗红染色,羧甲基纤维素(蓝色信号)和壳聚糖(蓝色信号)用 Calcofluor white 染色。

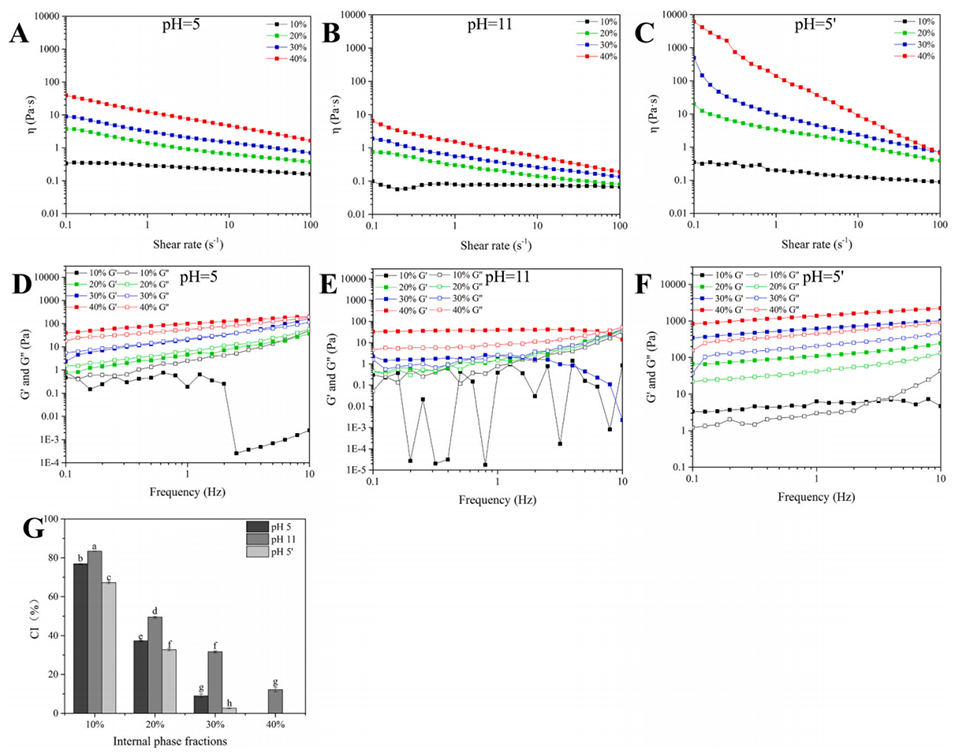

图 5. 不同内相分数(10%、20%、30%、40%)的 O/W₁/W₂ 双乳液在不同 pH 值(5、11、5′)下的流变学特性和稳定性:表观黏度(A:pH=5,B:pH=11,C:pH=5′)、频率扫描(D:pH=5,E:pH=11,F:pH=5′)、离心稳定性(G)。

图 6. O/W₁/W₂ 双乳液的制备过程及形成机制示意图,以及所制备的 O/W₁/W₂ 双乳液在不同 pH 值(5、11、5′)下的结构变化示意图。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.145571

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)