导读:

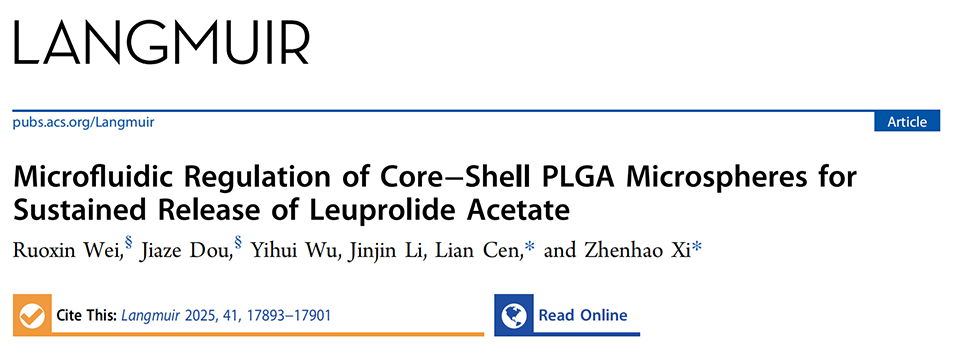

近期,华东理工大学奚桢浩教授、岑莲教授等人借助玻璃毛细管微流控装置构建水包油包水(W/O/W)乳液体系,成功制备出具有核壳结构的载醋酸亮丙瑞林(LA)聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)微球,并系统探究了内水相明胶浓度、收集液pH值及LA浓度对微球包封率、载药量与体外释放性能的影响。相关研究以“Microfluidic Regulation of Core–Shell PLGA Microspheres for Sustained Release of Leuprolide Acetate”为题目,发表在期刊《Langmuir》上。

本文要点:

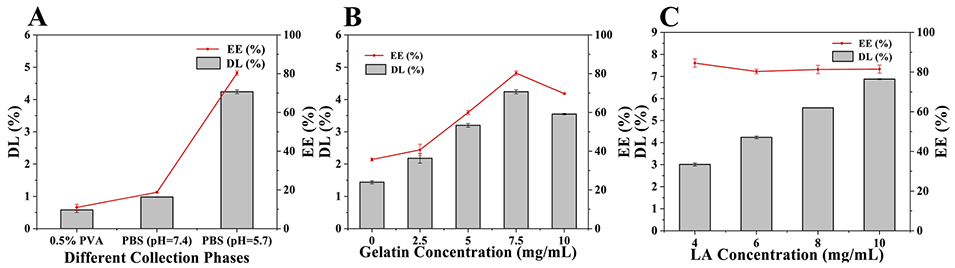

1、本研究借助玻璃毛细管微流控装置,通过水包油包水(W/O/W)乳液体系制备载醋酸亮丙瑞林(LA)的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)微球,旨在明确影响LA包封率(EE)和载药量(DL)的关键因素,为水溶性肽和蛋白质药物递送系统提供技术参考。

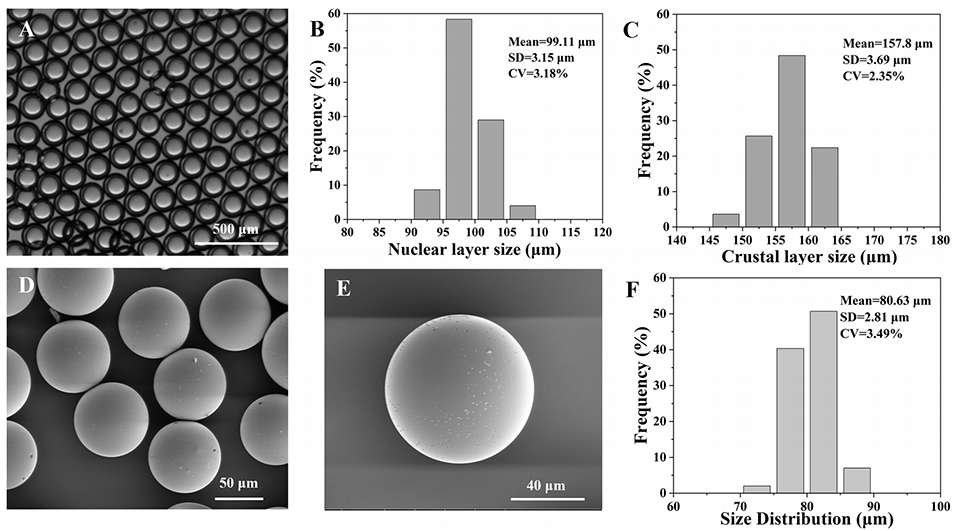

2、探究了内水相明胶(Gel)浓度、收集液pH值及内水相LA浓度的影响。结果显示,所制LA-PLGA微球(LA-PLGA-MS)具有单分散性,粒径均匀(约80μm),呈现出明显的核壳结构。

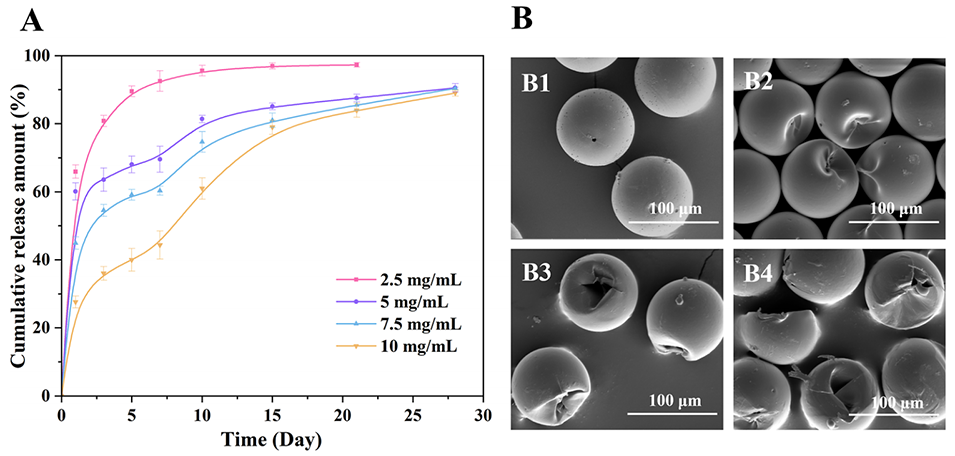

3、当明胶浓度为7.5mg/mL时,微球EE达最大值80.28%,DL为4.24%,体外释放可持续约28天;内水相LA浓度升高会使DL增加;内水相添加明胶及适宜pH值的收集液是提高EE的关键因素。

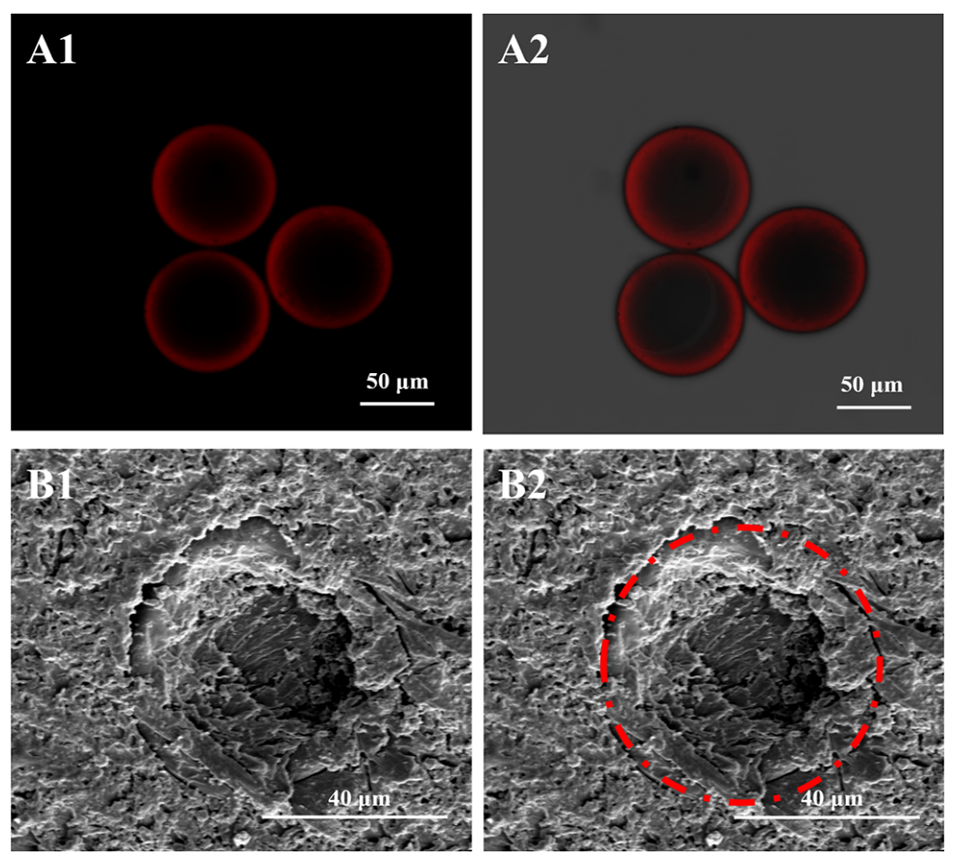

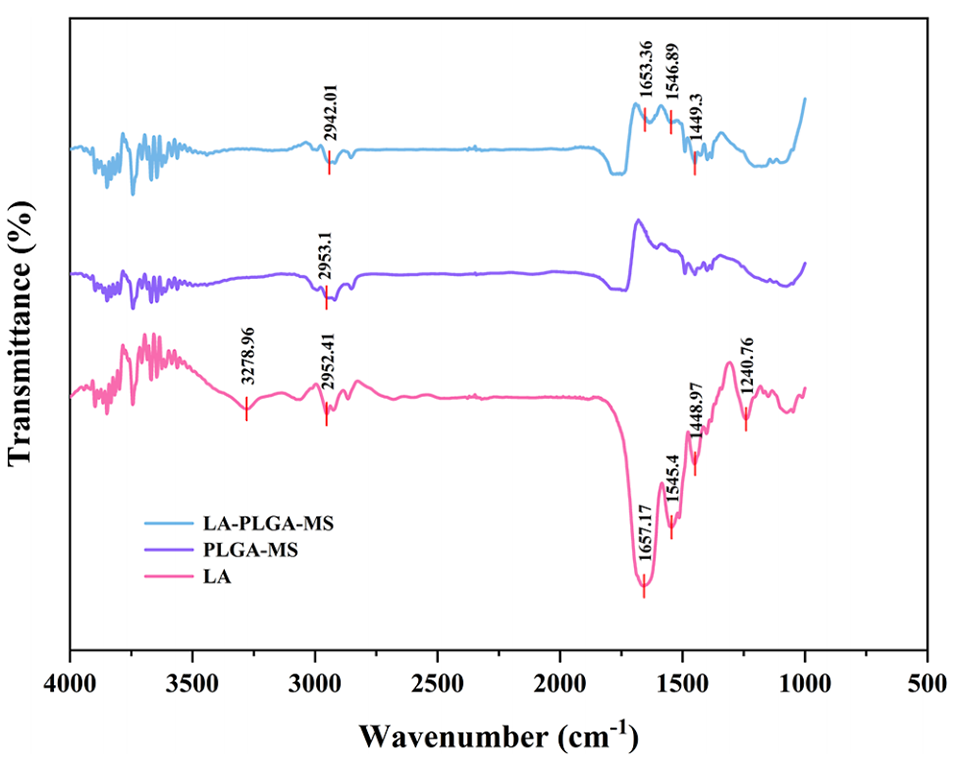

4、此外,通过扫描电子显微镜(SEM)、激光共聚焦显微镜(CLSM)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)等对微球进行表征,证实了LA的成功包封及核壳结构的完整性。

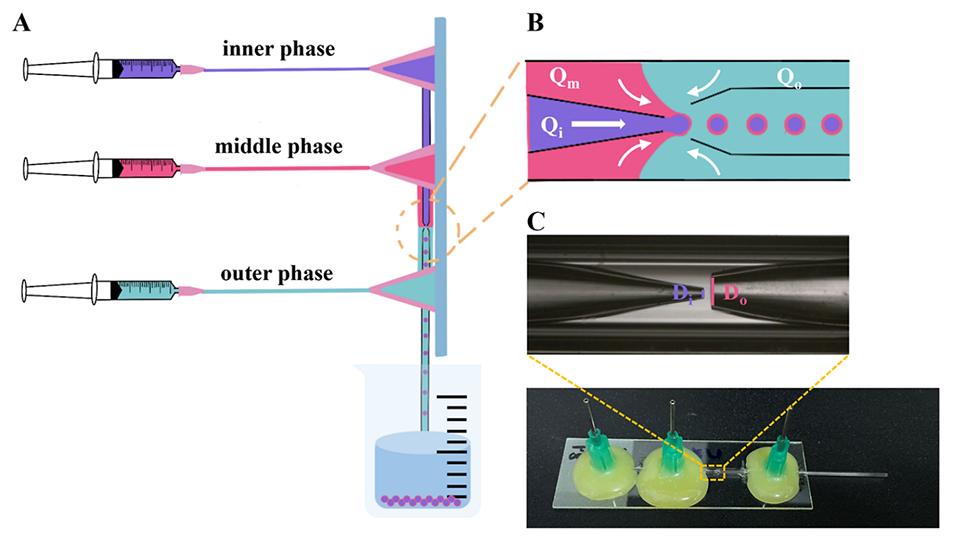

5、体外释放研究表明,不同明胶浓度下微球释放曲线呈双相或三相模式,明胶可降低初始突释并维持释放稳定性。

如何优化微球制剂的药物包封率和载药量?

优化维度 | 具体策略 | 主要作用机制 |

配方优化 | 1. 内水相添加明胶等稳定剂 | 增加粘度,通过静电作用/氢键“锚定”药物,减少泄漏 |

2. 调节内/外水相pH值至一致或最佳值 | 消除pH梯度,减少因药物溶解度/电离状态变化导致的扩散 | |

3. 外水相使用PBS调节渗透压 | 平衡渗透压,防止水分内流和药物外泄 | |

4. 形成离子对(对于水溶性药物) | 将亲水性药物转为亲脂性,提高其在油相中的溶解度 | |

5. 优化聚合物选择与浓度 | 形成更致密的膜,减缓药物扩散;提高油相粘度,稳定初乳 | |

工艺优化 | 1. 采用微流控技术 | 生成单分散液滴,精确控制结构,工艺稳定,批间一致性好(核心优势) |

2. 优化乳化速度、时间与各相体积比 | 形成稳定且尺寸适宜的乳滴,减少工艺对药物的破坏 | |

3. 控制溶剂挥发速率(搅拌、温度、压力) | 使微球均匀致密地固化,防止药物被过快捕获在表面 |

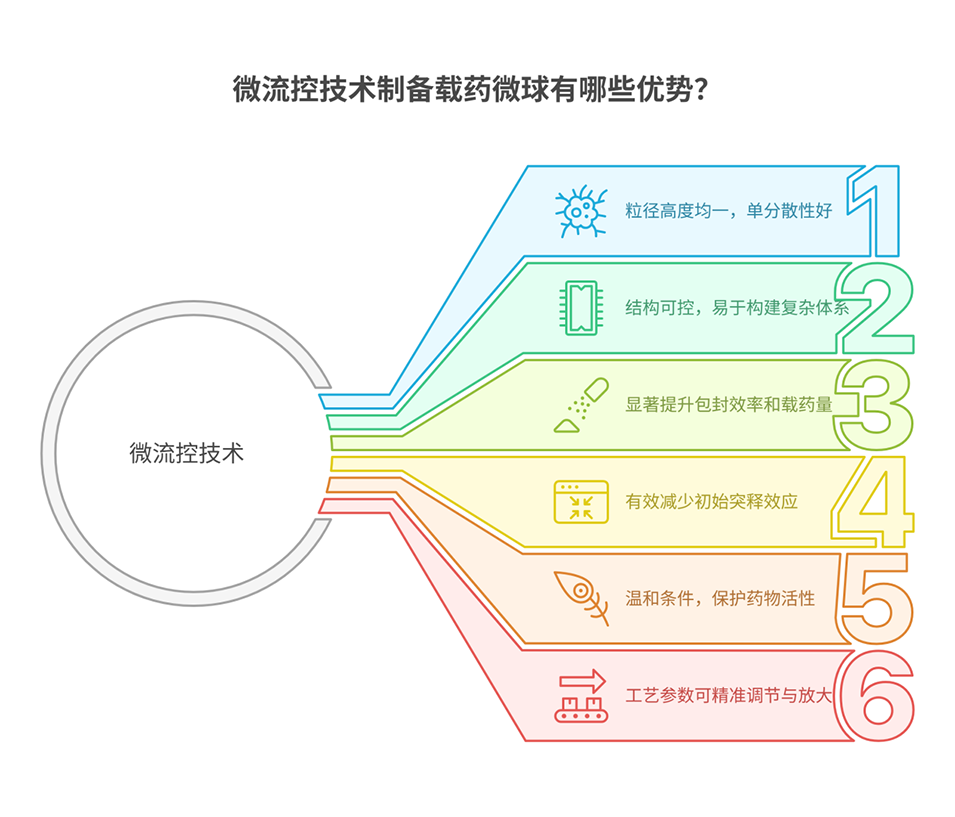

图1. W/O/W型PLGA微球的微流控制备。(A)毛细管微流控装置制备微球的示意图;(B)液滴形成过程(Qi:内相流体流速;Qm:中间相流体流速;Qo:外相流体流速);(C)毛细管微流控装置(Di:短管内径;Do:长管内径,Di/Do=1:3)

图2.(A)液滴的光学显微镜图像;液滴核(B)与壳(C)直径分布;LA-PLGA-MS的SEM图像(D, E)及直径分布(F)

图3. NR-PLGA-MS的CLSM图像(A1:暗场图;A2:暗场/明场叠加图);LA-PLGA-MS的SEM横截面图像(B1)及红色圆圈标注边界的图像(B2)

图4. LA-PLGA-MS、PLGA-MS与LA的傅里叶变换红外光谱(FT-IR)

图5. 制备条件对微球包封率(EE)和载药量(DL)的影响。(A)不同收集液对微球EE和DL的影响(明胶浓度7.5mg/mL,LA浓度6mg/mL);(B)不同明胶浓度对微球EE和DL的影响(收集液为PBS,pH=5.7,LA浓度6mg/mL);(C)不同LA浓度对微球EE和DL的影响(收集液为PBS,pH=5.7,明胶浓度7.5mg/mL)。所有实验均重复3次,结果以平均值±标准差(n=3)表示

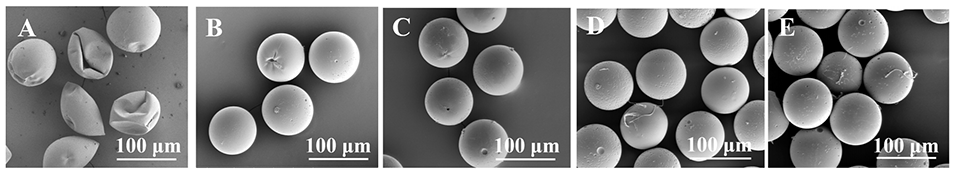

图6. 不同明胶浓度制备微球的SEM图像。(A)明胶浓度0 mg/mL;(B)明胶浓度2.5 mg/mL;(C)明胶浓度5 mg/mL;(D)明胶浓度7.5 mg/mL;(E)明胶浓度10 mg/mL

图7(A)不同明胶浓度制备LA-PLGA-MS的体外释放曲线(样品置于含0.02%吐温80的PBS中,pH=7.4,37℃,分别于0、1、3、5、7、10、15、21、28天取样);(B)明胶浓度7.5mg/mL的LA-PLGA-MS在37℃、PBS(pH=7.4)中的形态变化(B1:0天;B2:7天;B3:14天;B4:28天)

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c01667

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)