UV固化水凝胶微粒因生物相容性、力学可调性,在药物递送、细胞治疗、3D生物打印中应用广泛。微流控技术可高效生成单分散液滴,但现有固化方案(如离线UV照射)存在团聚、无法在线评估力学性能等问题,且UV参数(剂量、强度)对凝胶化的影响机制尚不明确。

近期,美国东北大学研究团队以聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)为模型水凝胶,通过集成化微流控装置(液滴生成+UV交联+力学评估),揭示UV剂量与强度对PEGDA凝胶化程度、微凝胶力学性能及形态的影响,为微流控颗粒制造提供参数优化依据。相关研究以“Subtleties of UV-crosslinking in microfluidic particle fabrication: UV dosage and intensity matter”为题目,发表在期刊《Journal of Colloid and Interface Science》上。

本文要点:

1、本研究探讨了微流控颗粒制备中UV交联的微妙影响,强调UV剂量与强度的重要性。

2、以聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)为模型水凝胶,通过液滴生成、微凝胶制造与原位力学评估相结合,系统分析了UV交联程度对微球性质的影响。

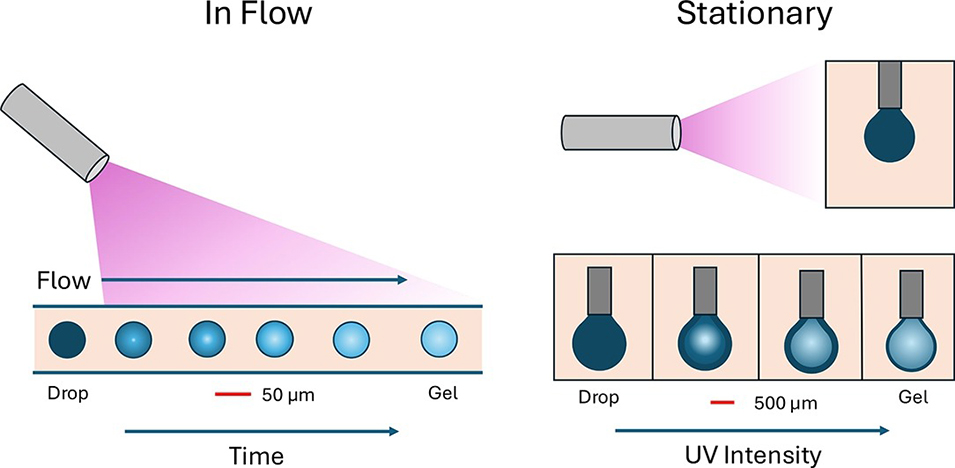

3、研究发现,PEGDA液滴在流动中由内向外凝胶化,不完全交联时内部形成凝胶颗粒而外部保留液态壳层。通过悬垂滴实验与纳米粒子扩散测量,进一步证实了该分层结构。

4、研究还表明,UV强度(而非总剂量)是调控交联程度的关键因素,且氧抑制可能导致外层未固化。该工作为微流控制备均匀微球提供了重要指导,并揭示了流动中凝胶化过程的复杂性。

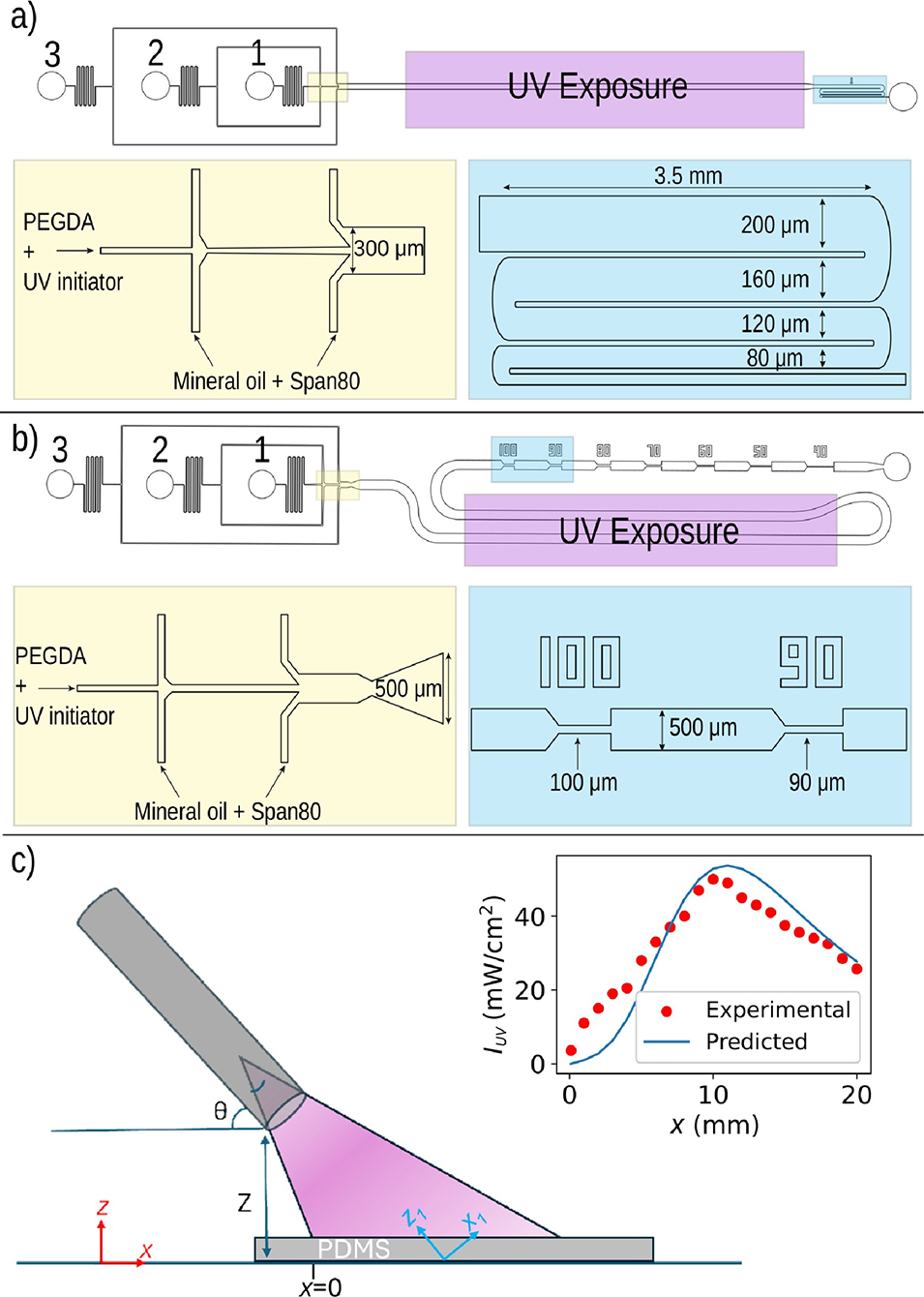

图1:实验装置示意图。展示了两种微流控装置设计(a和b),均包含上游液滴生成器(黄色)和用于UV照射的长滞留通道(紫色)。装置(a)含有一系列宽度递减的收缩区(蓝色),用于测量形变;装置(b)则包含交替的收缩与扩张区。图(c)为UV光路设置示意图,UV光通过PDMS芯片照射流动路径,插图为UV强度随位置变化的校准曲线。

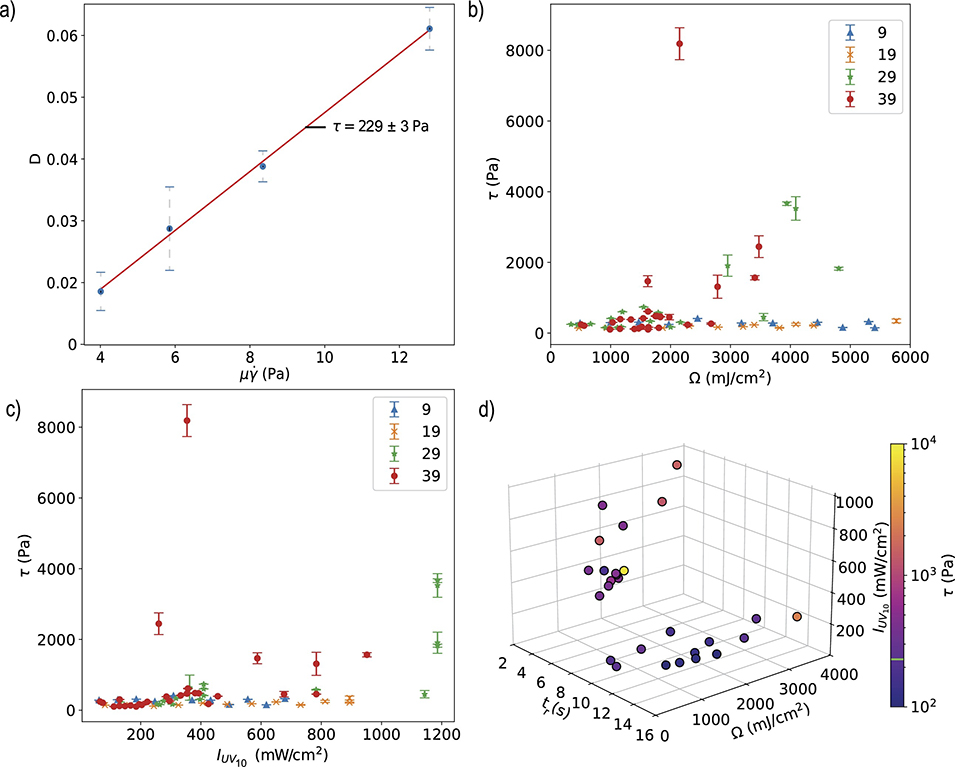

图2:流动中通过形变测量PEGDA凝胶化进程。图(a)示例展示了液滴/颗粒形变(D)与剪切应力(μγ)的线性关系,其斜率的倒数即为恢复应力(τ)。图(b)和(c)表明,恢复应力(τ)随UV总剂量(Ω)和参考点强度(IUV₁₀)的变化与PEGDA浓度密切相关。低浓度(9%, 19%)PEGDA即使在高剂量下τ也保持不变(表现为液滴),而高浓度(29%, 39%)PEGDA在达到特定剂量/强度阈值后τ显著上升(表现为凝胶颗粒)。图(d)进一步揭示,对于39% PEGDA,τ的升高主要取决于UV强度而非总剂量或停留时间。

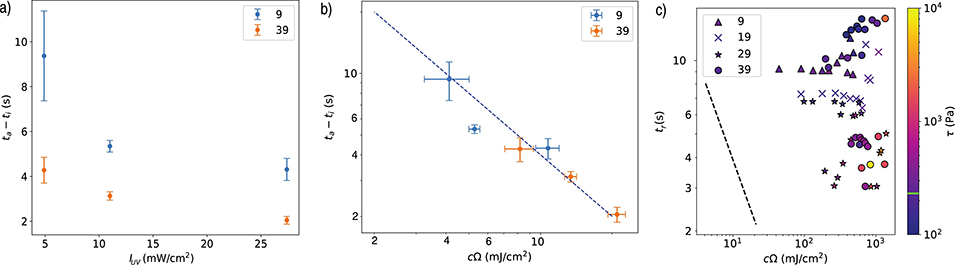

图3:体相凝胶交联动力学。通过追踪荧光纳米粒子在UV照射下的运动停止时间来测量体相PEGDA溶液的凝胶化时间(tₐ - tᵢ)。图(a)显示凝胶化时间随UV强度增加而缩短,且高浓度PEGDA凝胶化更快。图(b)表明凝胶化时间与(cΩ)近似成反比关系。图(c)将流体实验条件(停留时间tᵣ)叠加于此关系上,发现所有流体条件下的UV暴露都超过体相凝胶化所需,但流体中并未全部实现凝胶化。

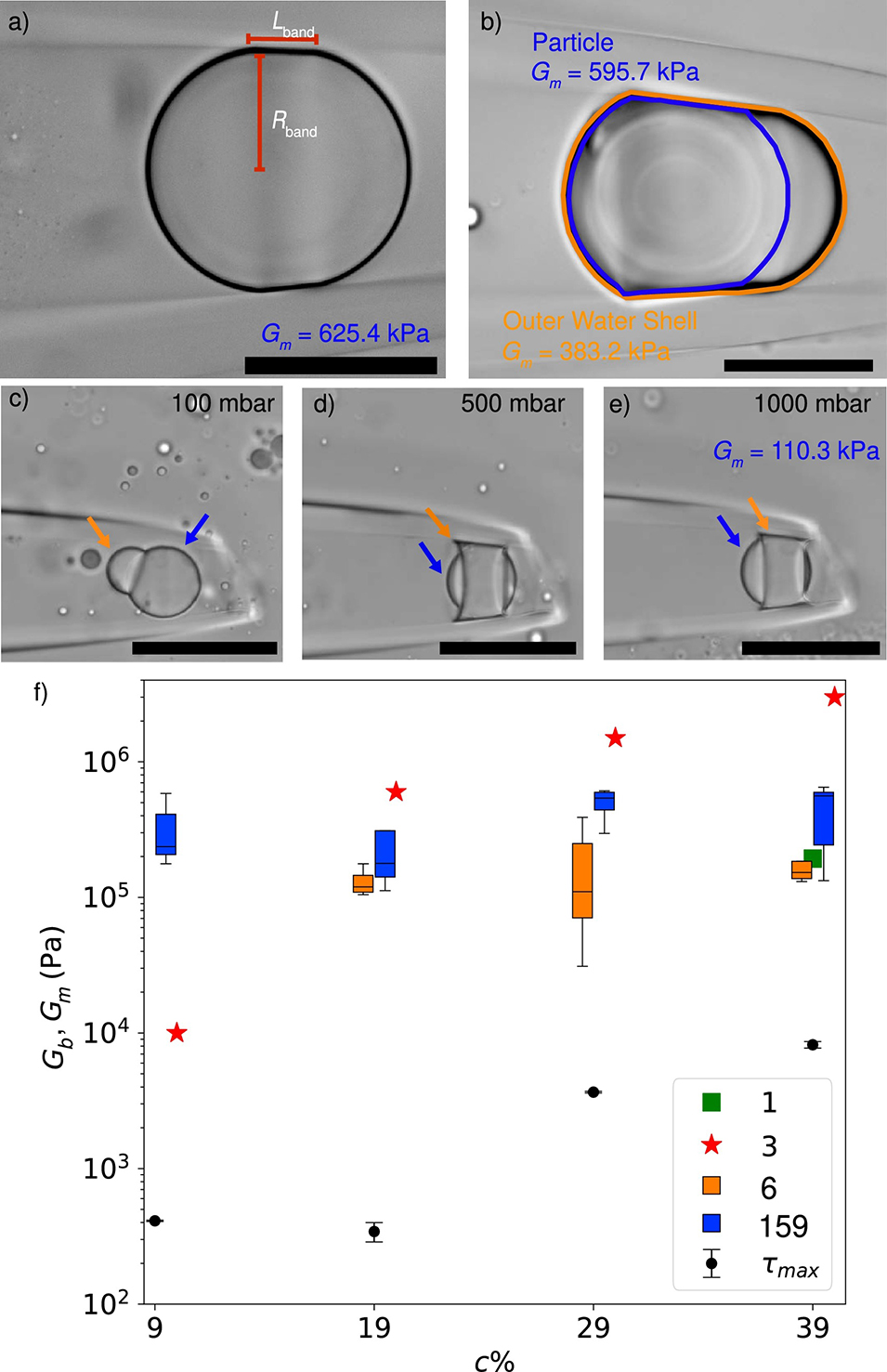

图4:毛细管微力学揭示单个液滴的部分凝胶化形态。通过毛细管微力学技术测量批量制备的颗粒的剪切模量(Gₘ)。图(a-e)展示了三种典型形态:(a)均质凝胶颗粒;(b)内部凝胶核心(蓝圈)被部分固化或未固化的外壳(橙圈)包裹;(c-e)凝胶颗粒(蓝箭头)与未固化液体(橙箭头)分离。图(f)汇总了不同UV剂量下测得的Gₘ,并与流体中测得的τmax和文献中体相凝胶的Gᵦ进行比较。

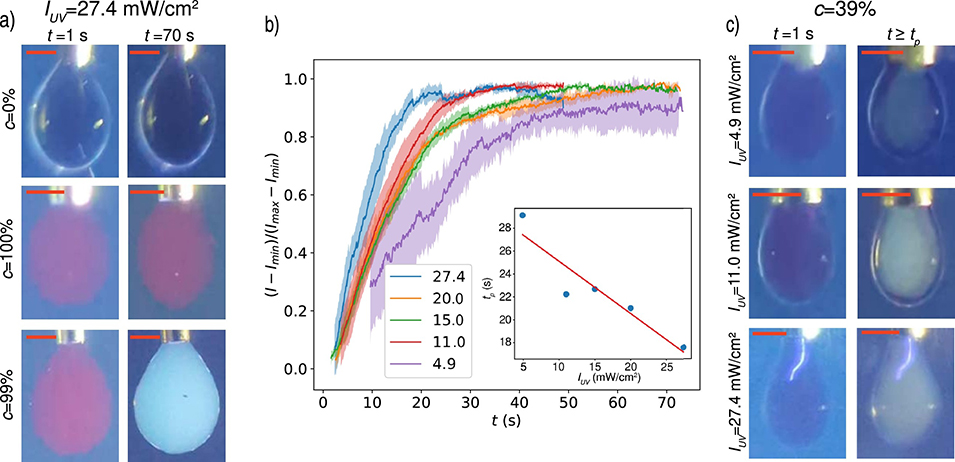

图5:悬垂滴交联证实未固化水壳的存在。在静止的悬垂滴中加入紫色染料观察交联过程。图(a)对照组表明,颜色变化(紫→浅蓝)仅发生在含光引发剂并发生交联的液滴中。图(b)显示液滴整体图像强度随UV暴露时间增加并达到平台,平台时间(tₚ,见插图)随UV强度增加而缩短。图(c)显示,在低/中UV强度下,交联完成后液滴内部呈浅蓝色(已交联),而外部保留深蓝色外壳(未交联);高强度UV下则形成均质的浅蓝色颗粒。

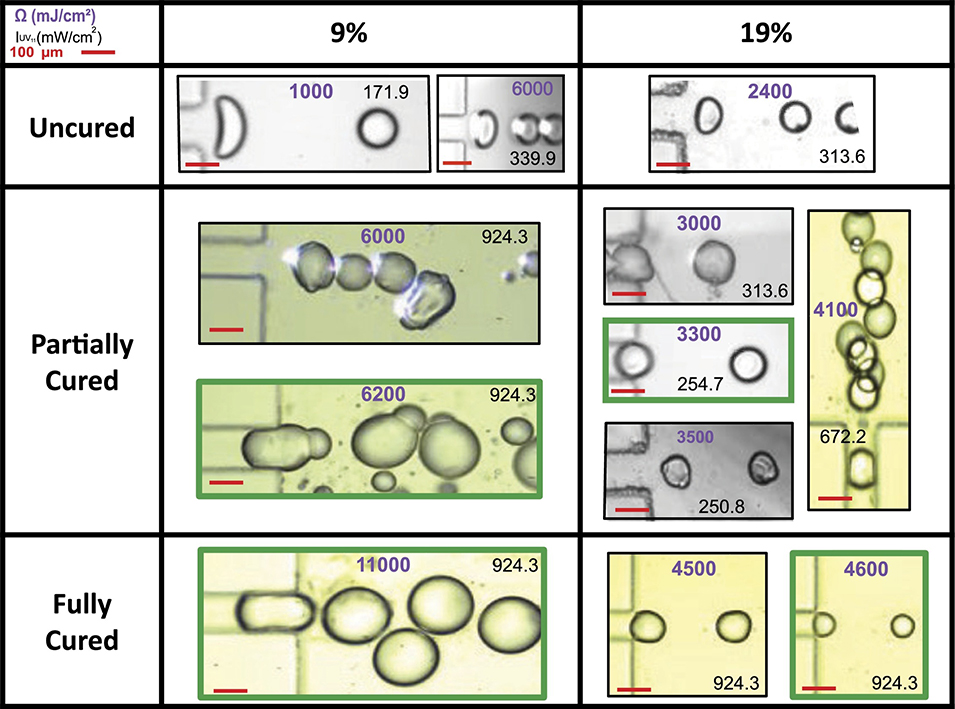

图6:流动中操纵未固化液体壳层产生多种结构。展示了在具有收缩区的流体装置中,不同UV条件下液滴/颗粒流出收缩区时的显微镜图像。可分为三种状态:(上排)“未固化”液滴,表现出典型的形变-回弹;(中排)“部分固化”,可见凝胶颗粒附着有未固化水珠或形成不对称结构;(下排)“完全固化”颗粒,表现出不同的弛豫动力学。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2025.139495

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)