导读:

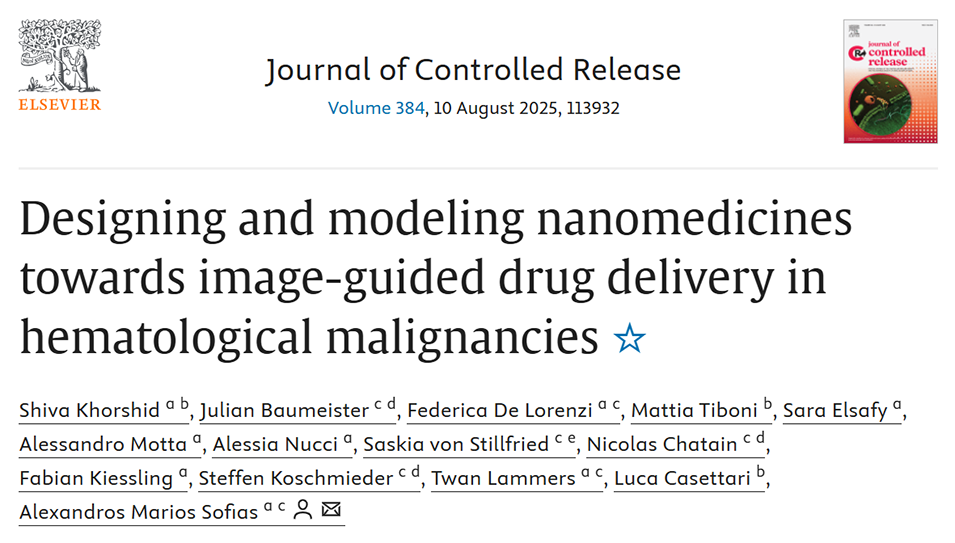

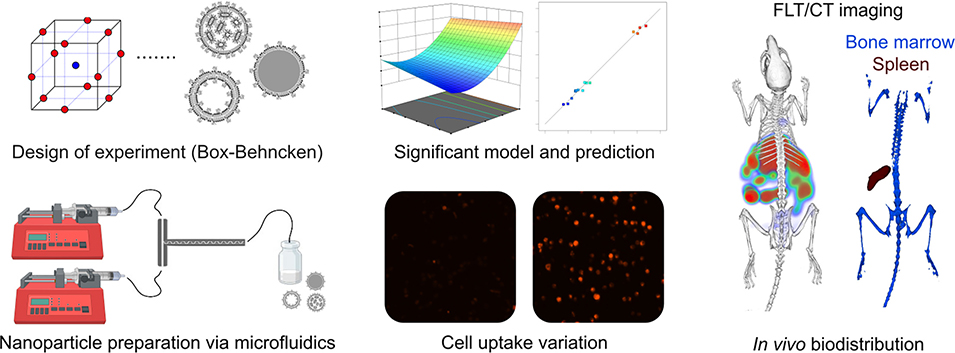

纳米药物的传统制备多采用“自上而下”策略,每次仅能获得一种纳米制剂。相反,“自下而上”策略通过构建纳米颗粒库,可一次性批量制备具有多种组分和特性的纳米制剂。近期,有研究人员通过结合定制的3D打印微流控芯片与实验设计(DoE)方法,成功构建了涵盖脂质体、脂质纳米粒和纳米乳的脂质纳米颗粒库,并建立了可预测其特性的数学模型。该研究进一步证明,筛选出的纳米颗粒能有效被血液肿瘤细胞系摄取,并在骨髓增殖性肿瘤小鼠模型中成功靶向至骨髓与脾脏。相关研究以“Designing and modeling nanomedicines towards image-guided drug delivery in hematological malignancies”为题目,发表于期刊《Journal of Controlled Release》。

本文要点:

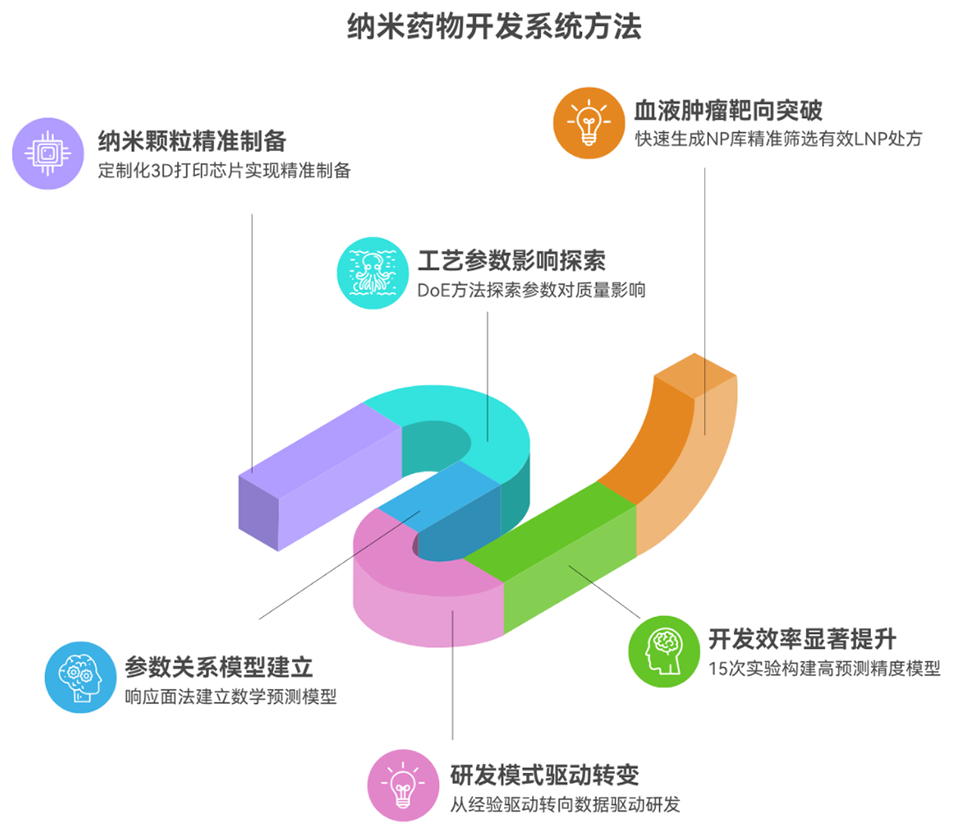

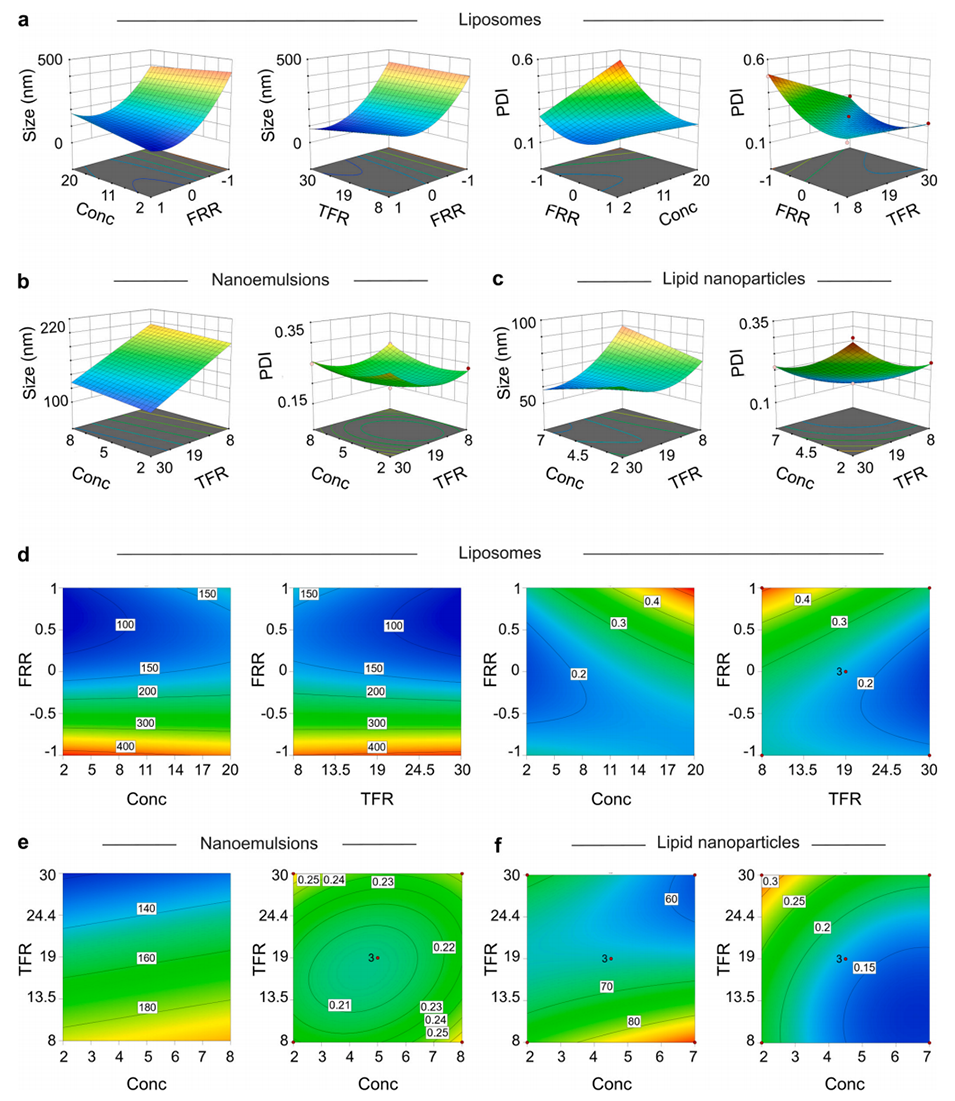

1、本研究采用微流控技术与实验设计方法,系统构建了包含脂质体、脂质纳米粒和纳米乳的脂质纳米颗粒库,并探究了脂质浓度、总流速和流速比等关键参数对纳米颗粒尺寸及多分散性的影响。

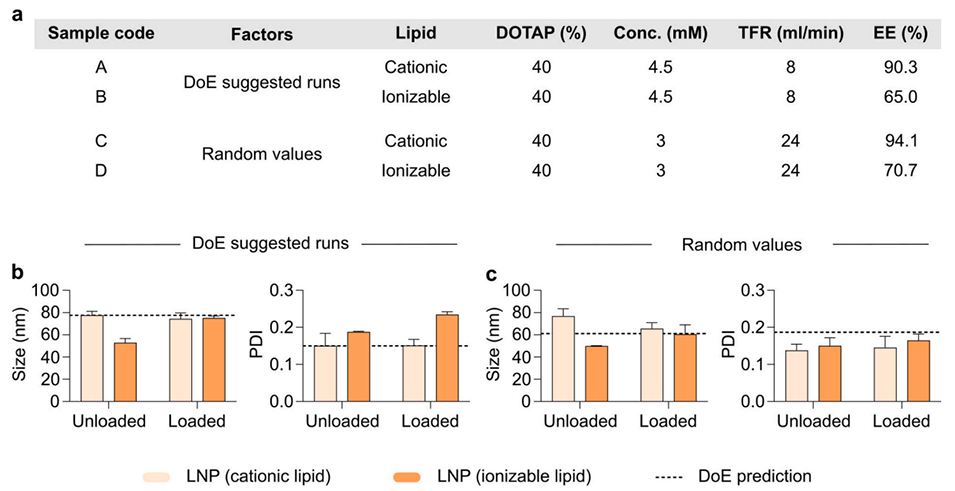

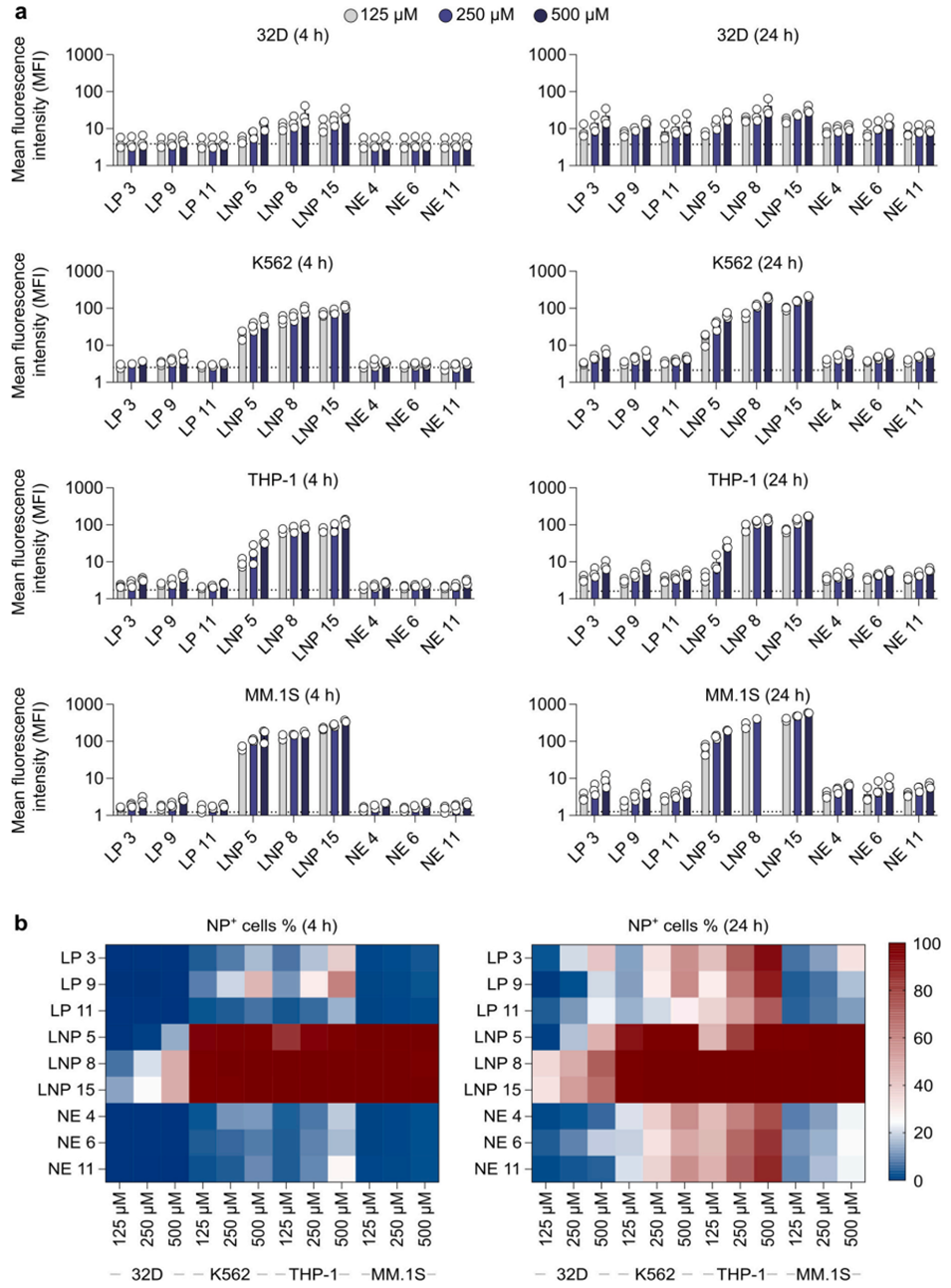

2、通过数学建模成功预测了纳米颗粒的理化特性。从中筛选出的纳米制剂在四种血液肿瘤细胞系中显示出不同的摄取效率,其中阳离子脂质纳米粒因其表面正电荷而摄取率更高。

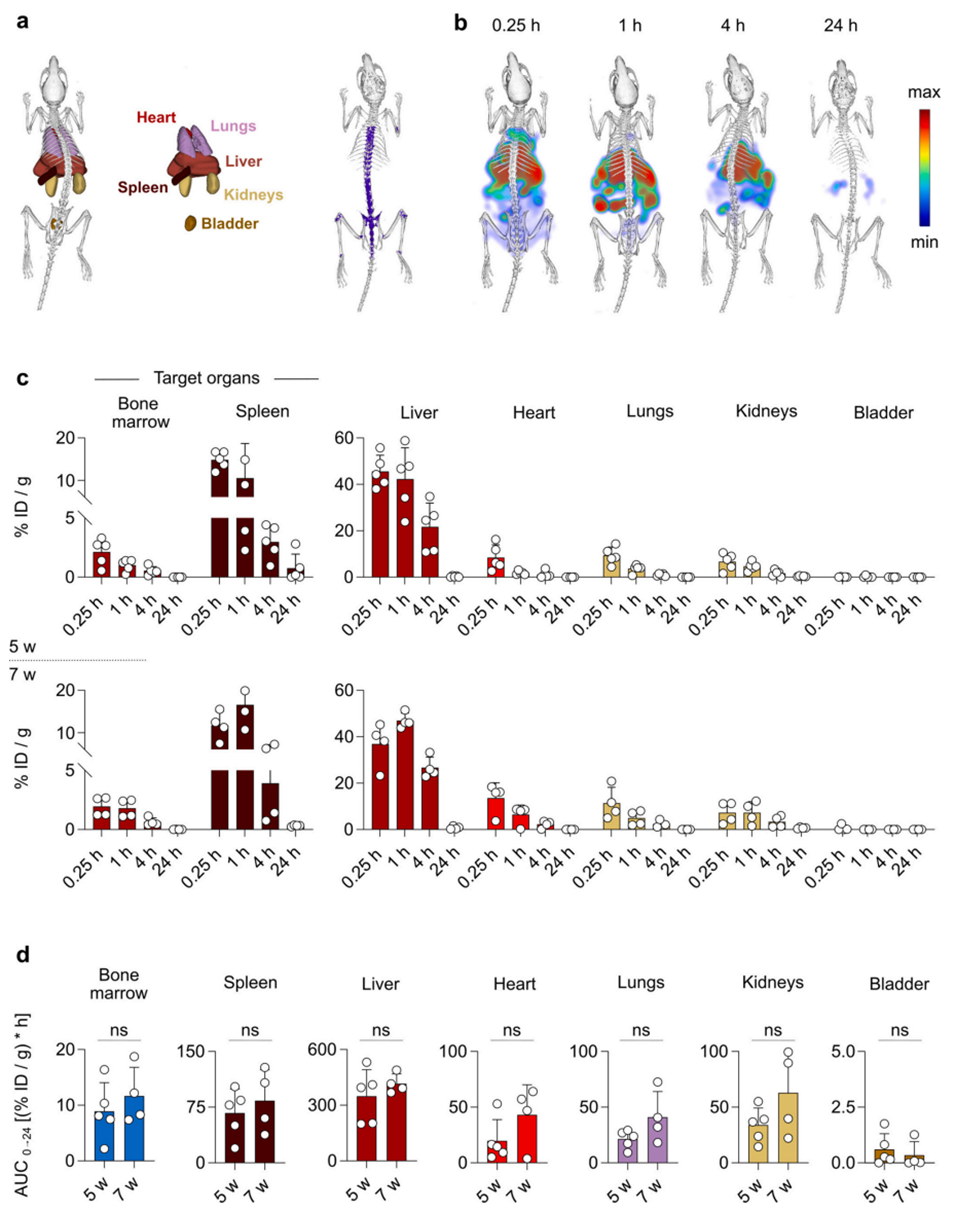

3、在骨髓增殖性肿瘤小鼠模型中,体内荧光/计算机断层扫描成像证实,所选脂质纳米粒可有效蓄积于骨髓和脾脏等靶器官,蓄积量足以支持基因治疗。该研究为系统性纳米药物开发及其在血液恶性肿瘤中的应用提供了新策略。

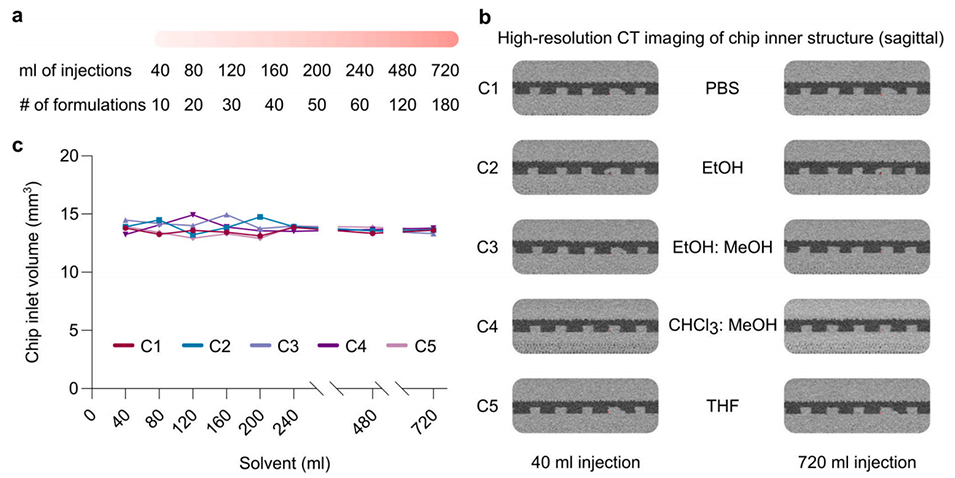

图1:纳米粒制备过程中芯片与常用有机溶剂的相容性研究

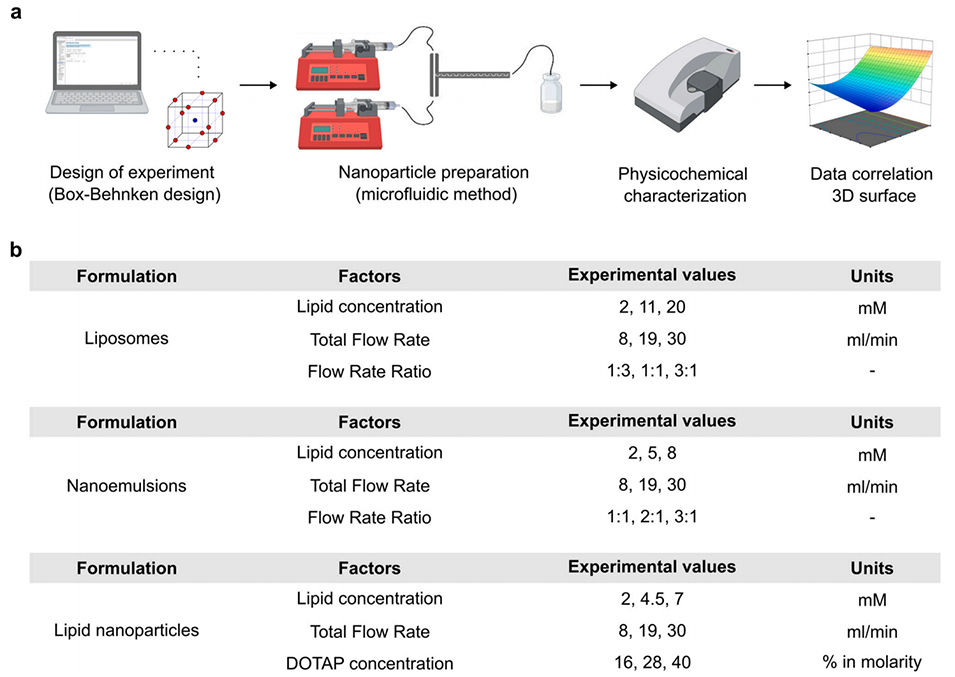

图2:纳米粒库制备的整合流程及输入变量

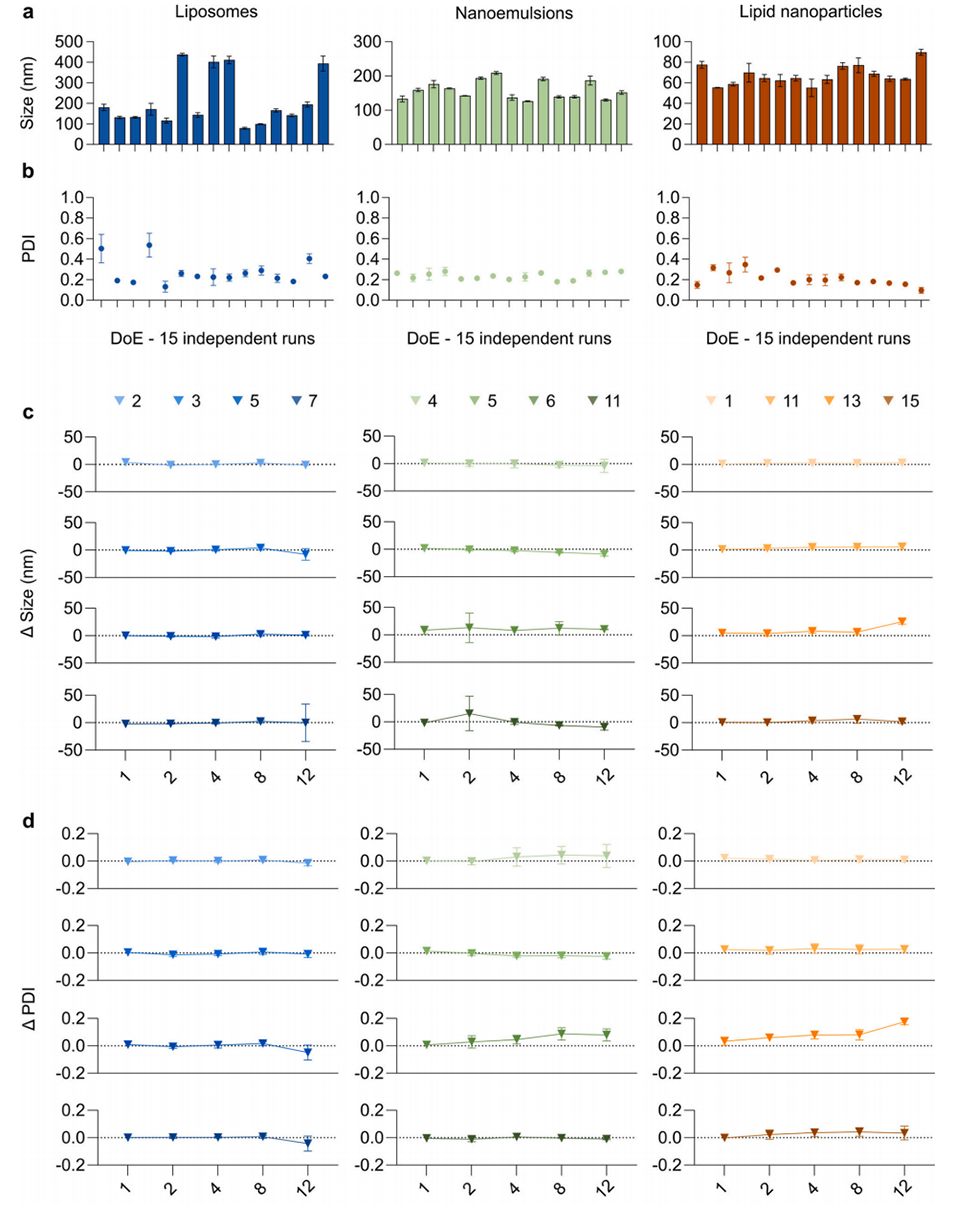

图3:依据实验设计(DoE)方案制备的纳米粒库的粒径、分散性及长期稳定性

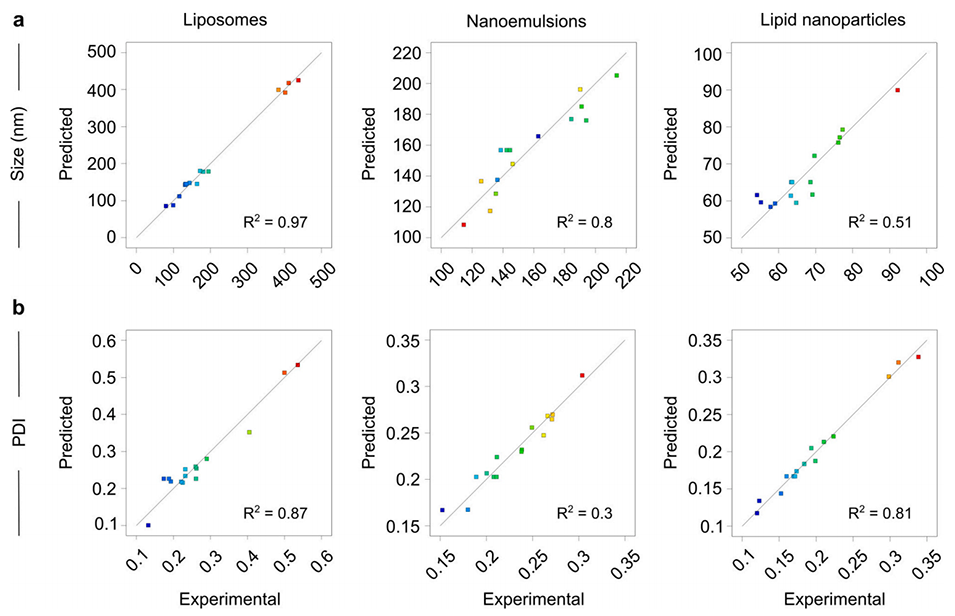

图4:纳米粒粒径与多分散指数(PDI)的预测值与实验值对比

图5:展示输入参数(脂质浓度、总流速TFR、流速比FRR)对输出结果(粒径、PDI)影响的响应面图与等高线图

图6:模型对脂质纳米粒粒径与PDI的预测准确性评估

图7:不同血液肿瘤细胞系对纳米粒的体外细胞摄取实验结果

图8:脂质纳米粒在骨髓增殖性肿瘤小鼠模型中生物分布的荧光/计算机断层扫描成像图

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2025.113932

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)