Janus粒子因双区不对称结构(物理、化学或光学性质差异),在生物医药、微纳米力学等领域潜力巨大,其中磁性Janus粒子因磁响应可控性,可用于药物递送、微电机等场景。但现有方法(火焰合成、相分离等)难精准控制粒子形貌、尺寸及磁性纳米颗粒比例,且常规微流控技术多无法一步实现“制备+磁性比例调控”。

近期,中国计量大学侯立凯副教授团队设计出一种基于θ型毛细管的微流控共流装置,实现了磁性比例可精确调控的Janus颗粒的一步法合成。所制备的颗粒单分散性高,在外磁场驱动下表现出优异的定向运动与旋转能力,成功应用于微液滴的磁控操纵与有序化学反应。相关研究以“One-step microfluidic synthesis of Janus particles with controllable magnetic nanoparticle proportion and their magnetoresponsive motion”为题目,发表在期刊《Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects》上。

本文要点:

1、本研究开发了一种基于θ型毛细管的微流控共流装置,用于一步法合成具有可控磁性纳米颗粒比例的Janus颗粒。

2、通过精确调节两股油相(含Fe₃O₄纳米颗粒的O₁相与不含磁性颗粒的O₂相)的流速比,可灵活控制所得Janus颗粒的磁性区域大小。

3、颗粒经紫外光固化后呈现单分散性,尺寸变异系数小于2%。在外磁场作用下,这些颗粒表现出优异的磁响应运动特性,包括定向移动和旋转,其运动速度与磁性比例直接相关。

4、研究进一步演示了利用该Janus颗粒磁控操纵液滴,实现了L-抗坏血酸的有序逐步氧化还原反应,展现了其在靶向药物输送及微反应等生化应用中的潜力。

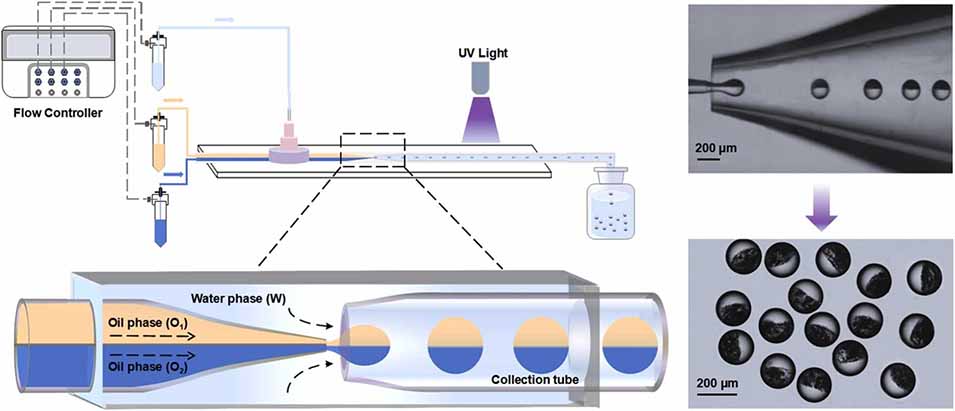

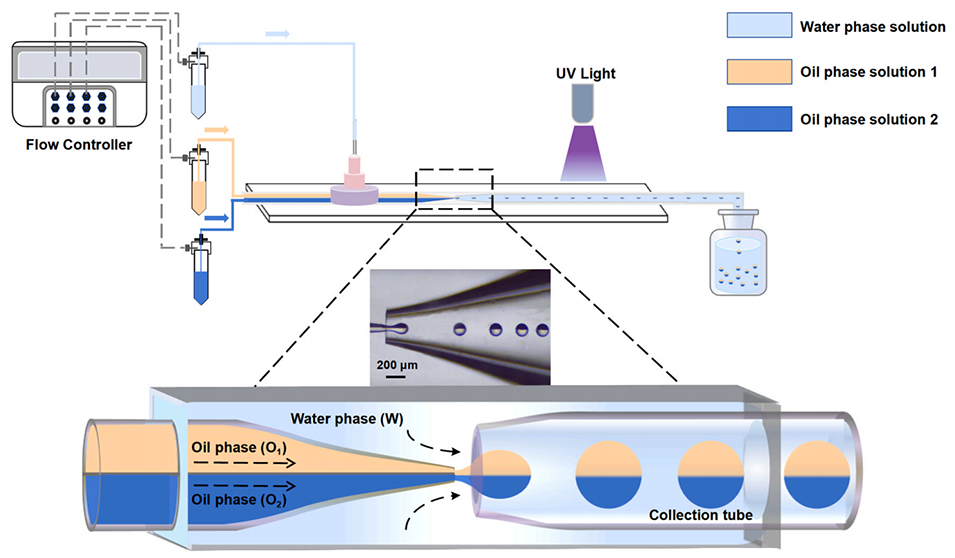

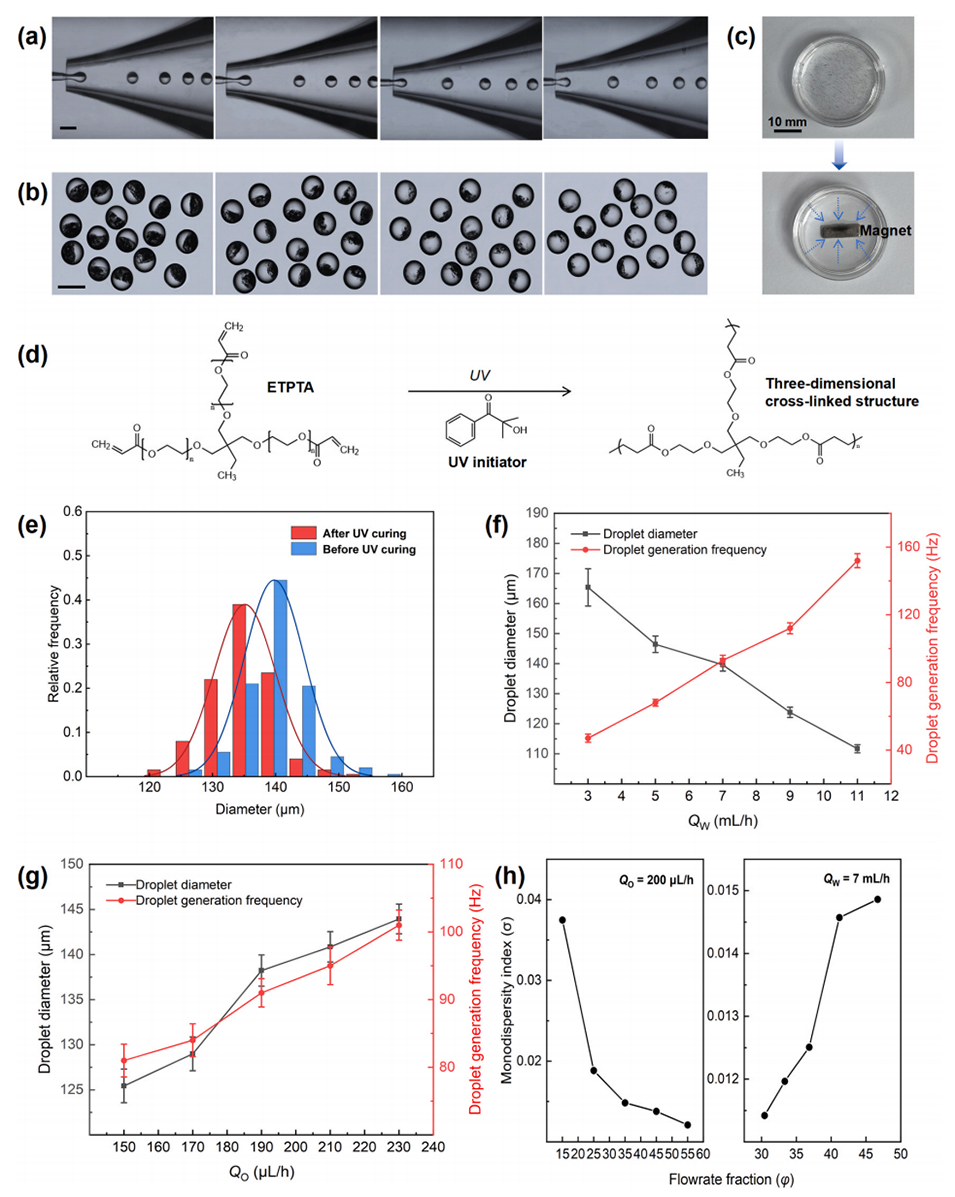

图1:用于一步合成磁性比例可控的Janus颗粒的微流控装置结构。

该微流控共流装置的工作原理是什么?

微流控共流装置以θ型玻璃毛细管与同轴集成结构为核心,通过多相流体的精准调控、Janus液滴形成及紫外固化实现磁性Janus粒子的一步合成。装置中,θ型毛细管内置隔膜将管腔分为两独立通道,分别输送含Fe3O4纳米颗粒的油相(O1)与不含磁性物质的油相(O2),以避免两油相提前混合;水相(含PVA表面活性剂)作为连续相从外部通道输送,三者经流量控制器精准调节流速后,在同轴集成的收集管口处,借助水相对油相的剪切与挤压作用,形成“一侧含磁性颗粒、一侧不含磁性颗粒”的水包油(O/W)Janus液滴。

Janus液滴随流体进入收集毛细管后,在管末端经紫外光(5W,365nm)照射,液滴中的UV引发剂诱导ETPTA发生自由基聚合反应,形成三维交联结构,使液滴固化为双区结构稳定的Janus粒子;收集容器中预加的1wt% PVA溶液可防止粒子粘连,最终得到磁性比例可控、单分散性优异(变异系数<2%)的磁性Janus粒子。

图2:单分散磁性Janus颗粒的可控合成与表征。a-b图:展示了在不同O1:O2流速比(1:1至1:4)下生成的Janus液滴(a)和固化后Janus颗粒(b)的显微镜图像,清晰地显示了其双区室结构,且磁性部分比例可控。c图:显示大量Janus颗粒在磁铁吸引下向中心聚集,证明其整体具有磁性。d图:示意了ETPTA单体在UV引发下发生光诱导自由基聚合形成交联网络的固化机理。e-h图:通过数据图表分析了流量对颗粒尺寸、生成频率和均匀度(变异系数CV)的影响,证明该装置能连续稳定地合成高单分散性(CV < 2%)的Janus颗粒。

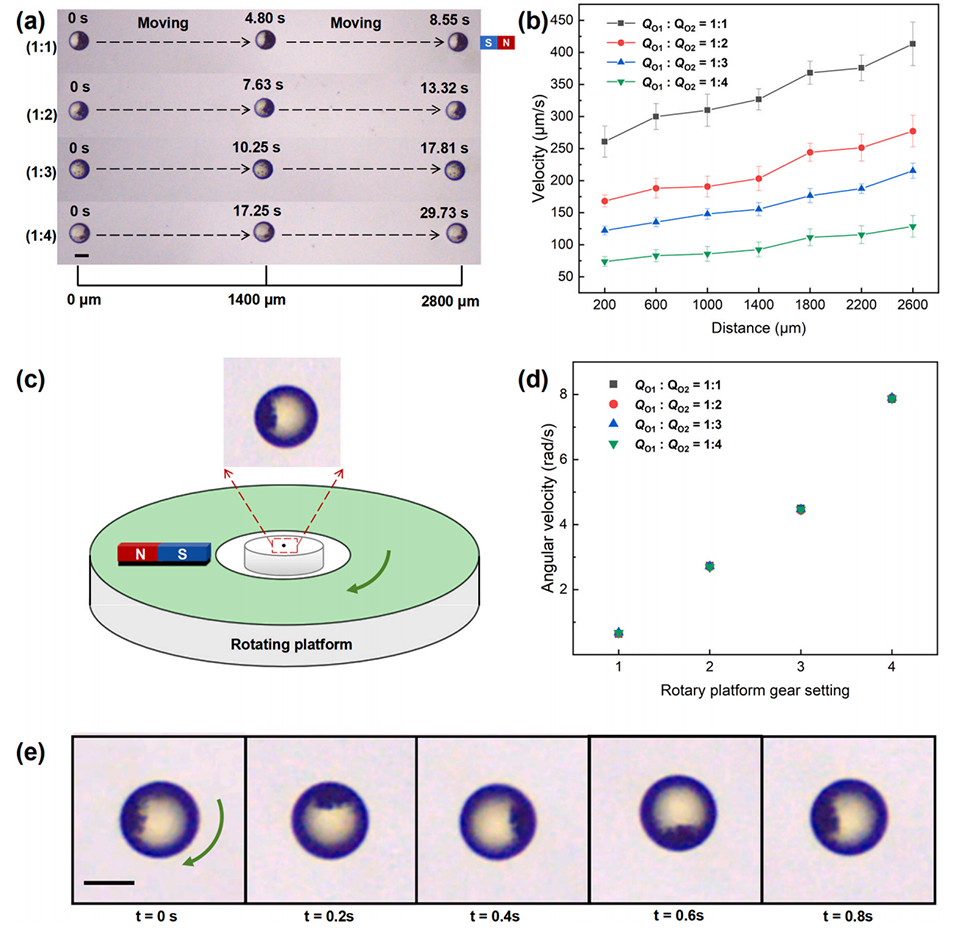

图3:Janus颗粒的磁响应运动特性。a-b图:展示了不同磁性比例的Janus颗粒在恒定磁场下的定向移动。颗粒速度与其磁性纳米颗粒含量正相关(磁性比例1:1的颗粒最快)。c-e图:利用旋转磁场平台,证明了Janus颗粒可进行可控旋转。其旋转角速度与平台转速正相关,表现出显著的磁各向异性(因只有一半具有磁性)。

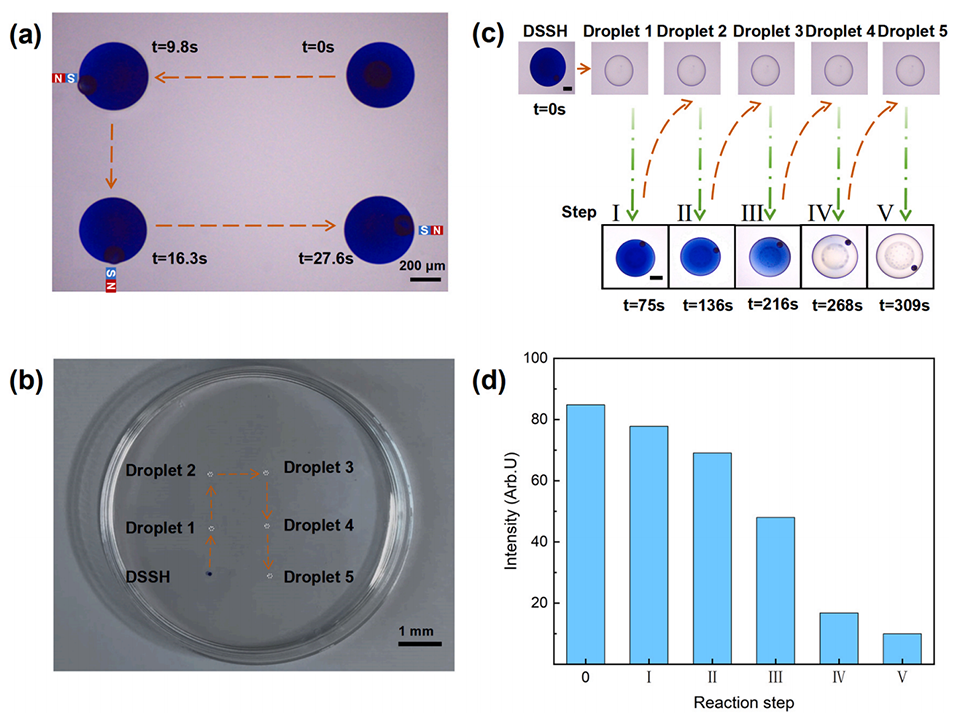

图4:利用Janus颗粒进行液滴操纵与抗坏血酸氧化还原反应。a图:演示了通过磁控Janus颗粒牵引一个蓝色指示剂液滴(DSSH)沿预定路径移动。b-d图:展示了Janus颗粒引导DSSH液滴依次与1-5号抗坏血酸液滴发生有序逐步氧化还原反应。反应液滴颜色由蓝变无色,且颜色强度分布图显示了每一步反应后的变化,验证了该方法可实现微尺度下反应时序的精确控制。同时证明颗粒可拖动自身体积400倍的液滴,负载能力优异。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.138075

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)