纳米塑料作为广泛存在的新兴污染物,其对人类健康的潜在影响引发关注。人体主要通过口服摄入、鼻腔吸入与皮肤接触三种途径暴露于纳米塑料,但目前学界对其具体健康风险的认知仍不明确。

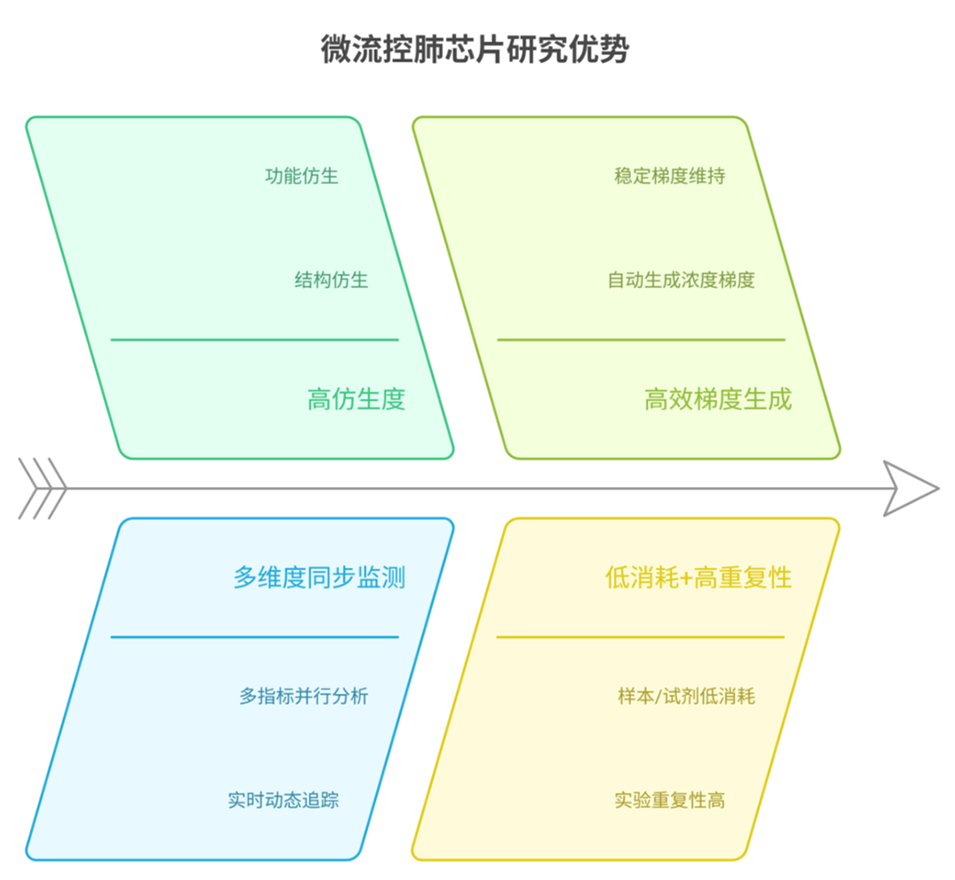

肺泡上皮屏障是人体抵御吸入性颗粒污染物的首道防线,然而传统研究手段存在明显局限:二维细胞培养模型难以精准复现体内组织微环境的动态变化,动物模型则无法实时追踪病理过程;即便现有肺芯片技术,也多采用单剂量操作模式,不仅操作繁琐、实验效率低,还难以实现纳米颗粒浓度梯度的稳定生成,严重制约了纳米塑料毒性机制的深入探究。

基于此,中南大学刘文明教授团队联合东南大学刘松琴教授团队,成功构建了一种集成微流控肺芯片系统,实现了纳米塑料的线性浓度梯度生成及其对仿生肺泡屏障的多通道并行毒性评估。研究首次在器官水平揭示了高剂量纳米塑料会引发显著炎症损伤,而低剂量则激活细胞防御机制,为评估纳米塑料的肺部健康风险提供了创新平台。相关研究以“An integrated microfluidic pulmonary alveolus system for gradient-controlled investigation of nanoplastic-triggered lung inflammation and injury dynamics”为题目,发表在期刊《Journal of Hazardous Materials》上。

本文要点:

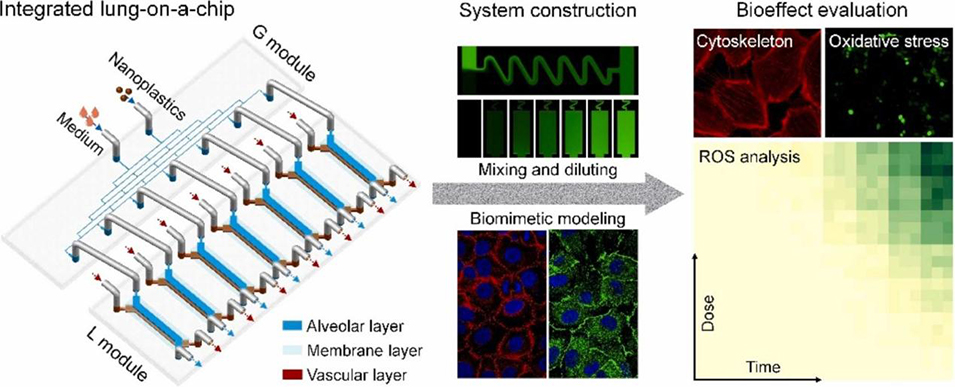

1、本研究开发了一种集成微流控肺芯片系统,用于梯度调控研究纳米塑料引发的肺部炎症与损伤动态。

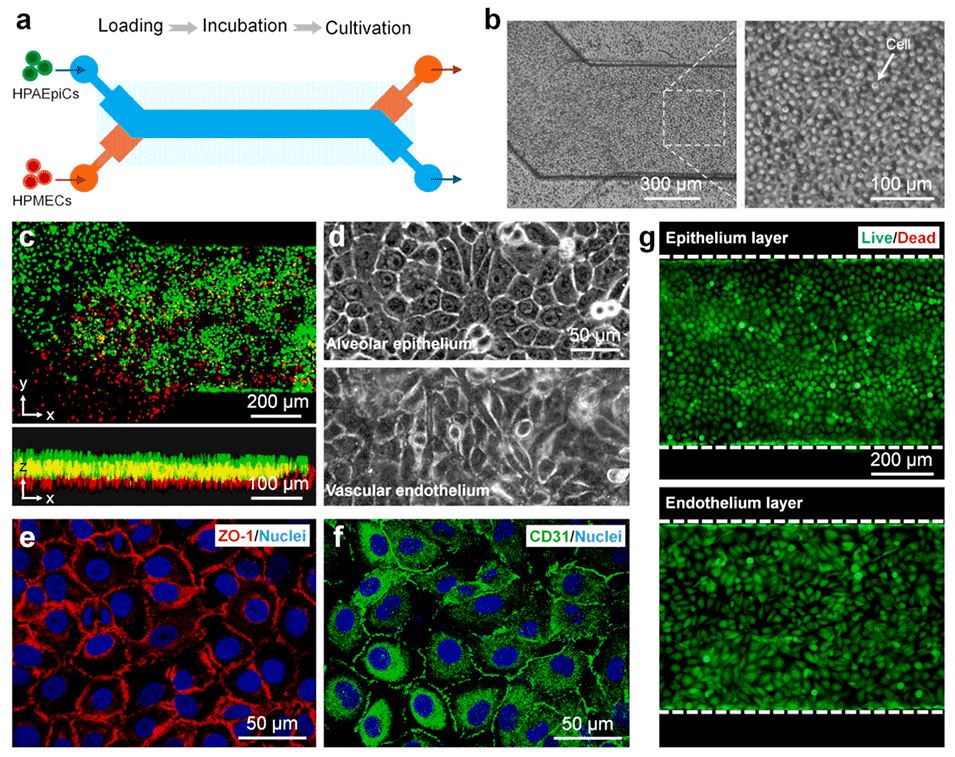

2、该系统结合了纳米颗粒梯度发生器与多单元肺泡上皮屏障模型,实现了纳米塑料的高效混合与线性浓度梯度生成,并构建了具有生理完整性的肺泡-毛细血管屏障。

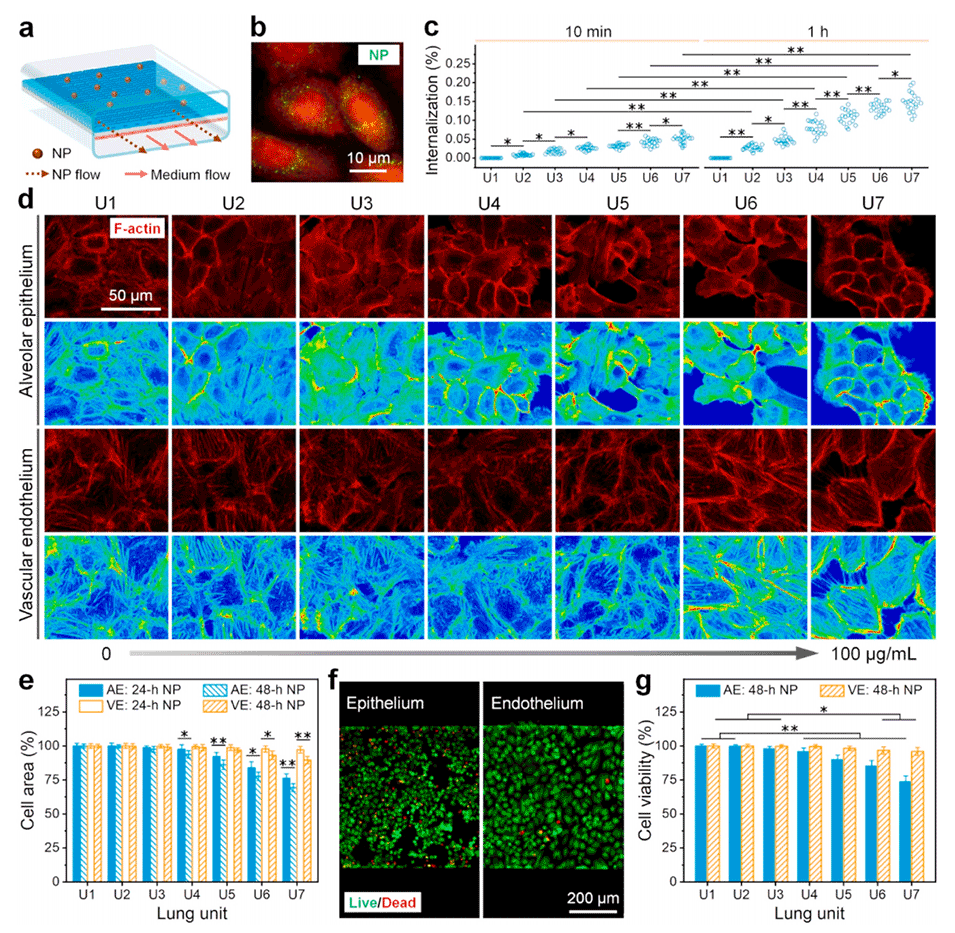

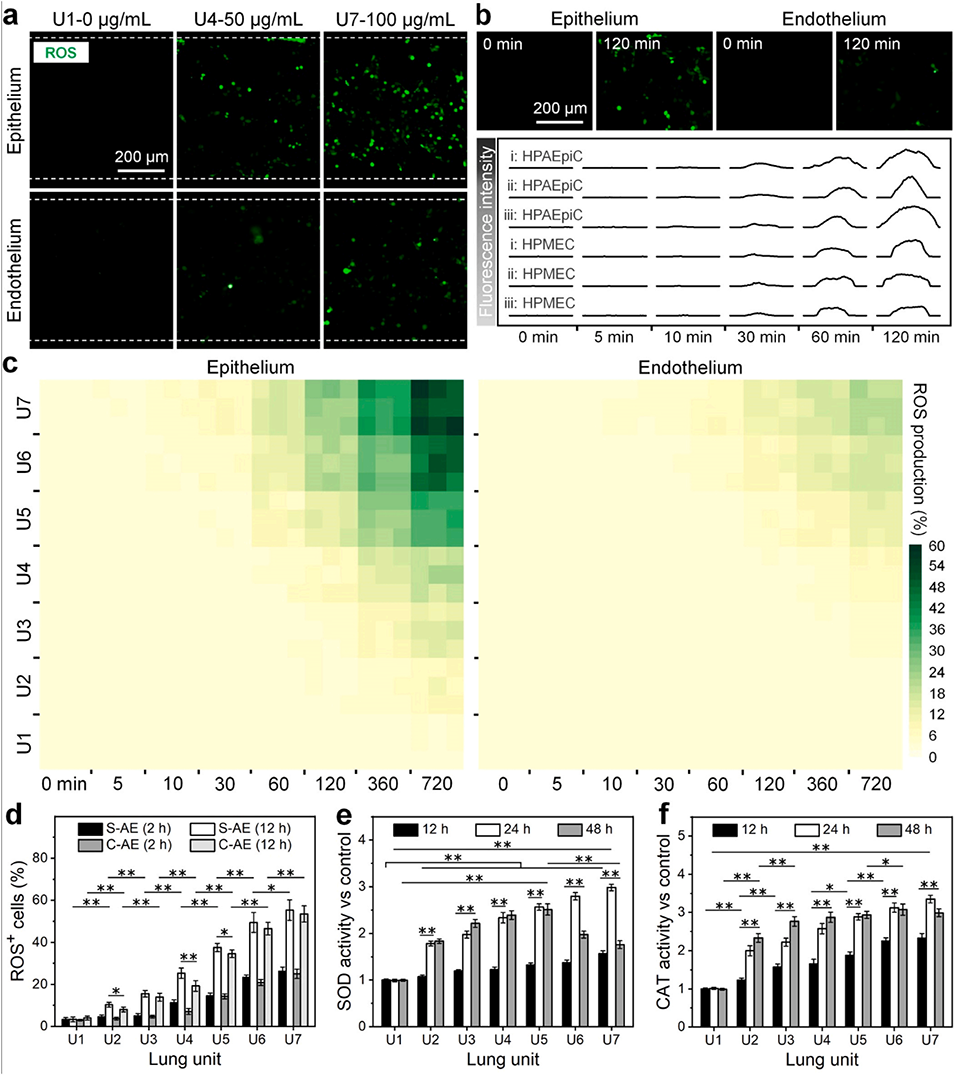

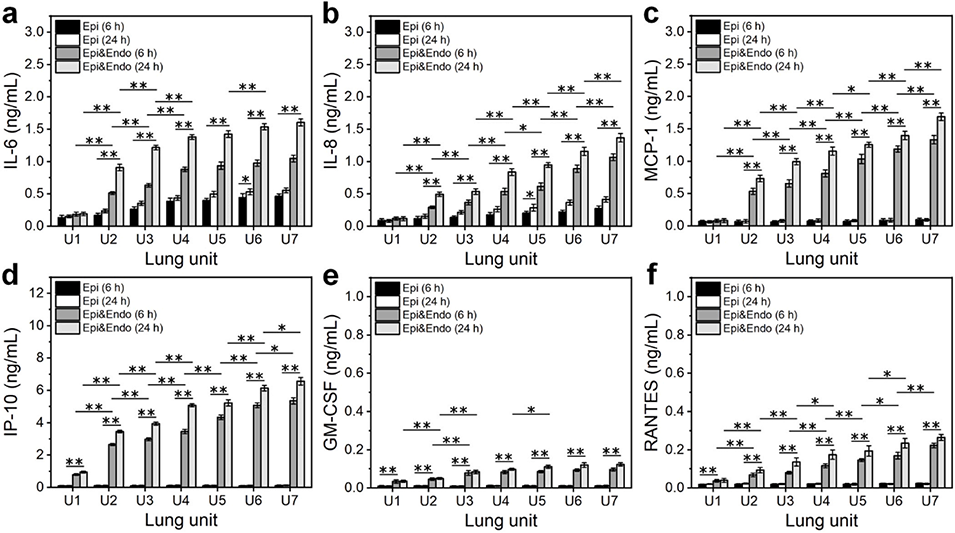

3、通过多通道并行分析,发现在高剂量(>50 µg/mL)聚苯乙烯纳米塑料暴露下,肺泡上皮出现明显纳米毒性,包括氧化应激加剧、细胞骨架破坏、炎症因子分泌增加及细胞死亡;而低剂量则触发防御机制,如抗氧化酶活性上调。

4、该集成系统为纳米毒理学研究提供了器官水平的体外评估平台,揭示了纳米塑料对人体健康的潜在风险。

这项研究提供的不仅是一个专用工具,更是一个可扩展的技术框架,其核心价值在于 “自动化的梯度生成” 与 “多通道并行化的器官水平分析” 的集成。这一框架为未来研究指明了两个极具潜力的发展方向:

1、向“高通量筛选”的演进:当前系统已能同步测试7个浓度。此架构可轻松扩展至更多通道(如96孔板模式),与自动化液体处理系统和高速成像结合,有望革新纳米药物、吸入式药物的安全性与有效性筛选流程,实现从“单次实验”到“高通量筛选”的范式转变。

2、构建“多器官互联”的复杂人体模型:本文展望了多器官芯片的必要性。本系统的G模块(梯度生成)和L模块(器官模型)是独立的“乐高”单元。未来,可以将一个芯片的流出液作为下一个芯片的流入液,例如将“肺芯片”与“肝芯片”(代谢)、“血脑屏障芯片”(神经毒性)串联,动态研究纳米材料在人体内的ADME过程(吸收、分布、代谢、排泄),从而在体外更真实地预测全身性毒性,迈向更精准的个性化环境医学和药物开发。

图1. 用于精准生成纳米颗粒浓度梯度及多平行纳米毒性评估的集成微流控肺泡系统示意图

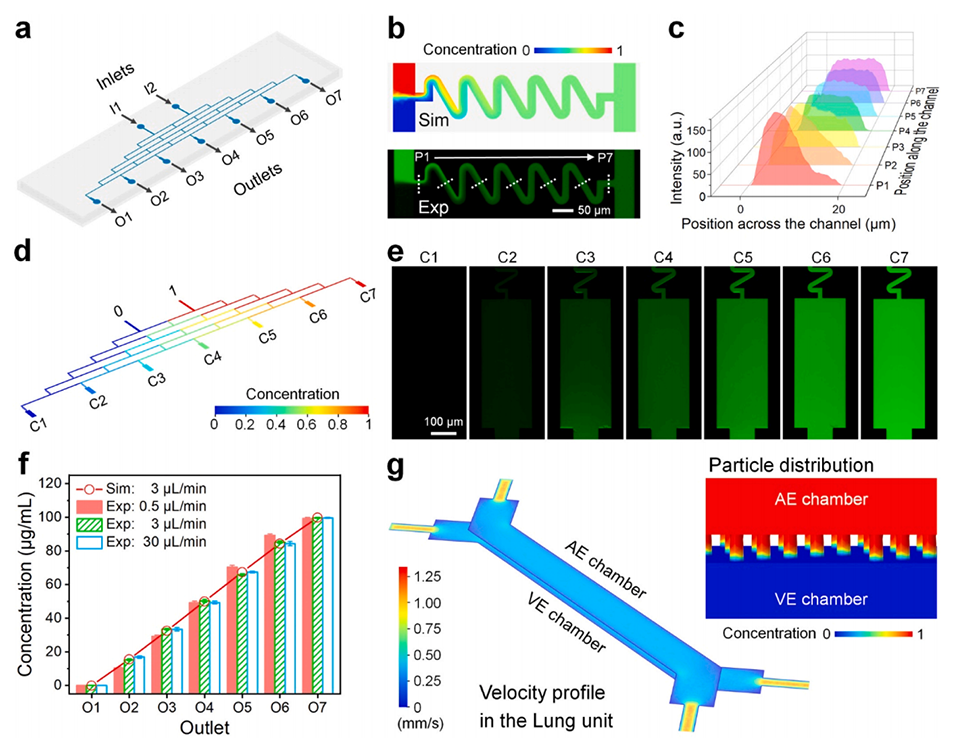

图2. 微流控在纳米颗粒梯度稀释与流动控制中的性能表现

图3. 微流控肺泡上皮屏障模型的构建过程

图4. 纳米塑料内化引发的细胞骨架与细胞毒性响应

图5. 芯片中纳米塑料诱导的细胞氧化应激反应

图6. 共培养肺泡毛细血管屏障(上皮细胞&内皮细胞)与单一上皮细胞在不同剂量(0-100μg/mL)纳米塑料处理6小时和24小时后的炎症细胞因子分泌情况。本实验对6种炎症细胞因子(白细胞介素-6、白细胞介素-8、单核细胞趋化蛋白-1、干扰素诱导蛋白-10、粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子、受激活调节正常T细胞表达和分泌因子)进行了检测,*P<0.05,**P<0.01

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.139927

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)