导读:

受水生微生物利用气体囊泡调节浮力和植物在干旱条件下发生空化现象的启发,宾夕法尼亚大学化学与生物分子工程系Daeyeon Lee教授团队开发了一种新型气体封装微胶囊(GEMs),通过渗透压诱导空化在其内部形成尺寸可精确调控的气泡,并利用该气泡所提供的浮力实现了对完整微胶囊的高效、高纯度分离。该策略无需标记即可从缺陷微胶囊和聚合物碎片中分选目标微胶囊,为药物递送、超声诊疗等应用提供了新型仿生材料平台。相关研究以“Tunable Gas Bubbles within Gas-Encapsulating Microcapsules (GEMs) for Buoyancy-Driven Purification”为题目,发表在期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》上。

本文要点:

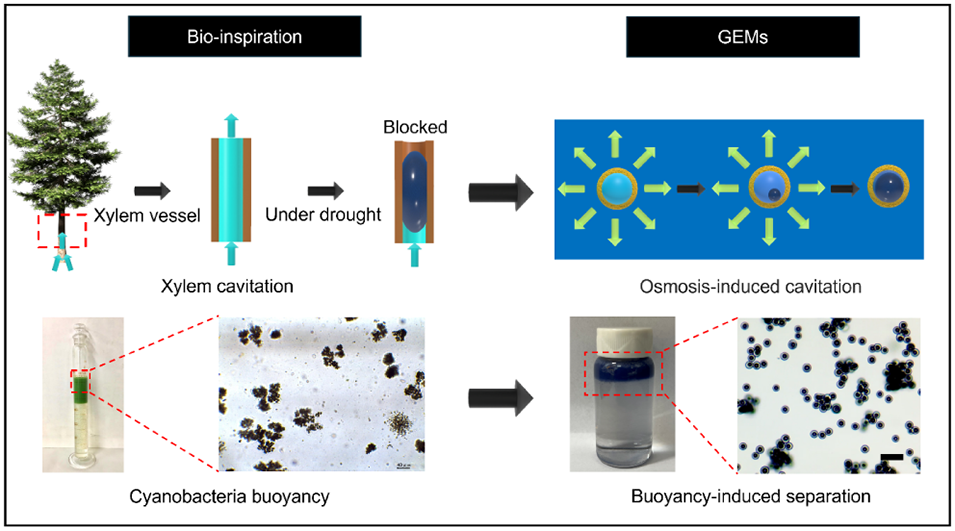

1、受自然界中水生微生物利用气囊调节浮力和植物在干旱胁迫下发生空化现象的启发,本研究开发了一种气体封装微胶囊(GEMs),并利用其产生的浮力来实现微胶囊的高效纯化。

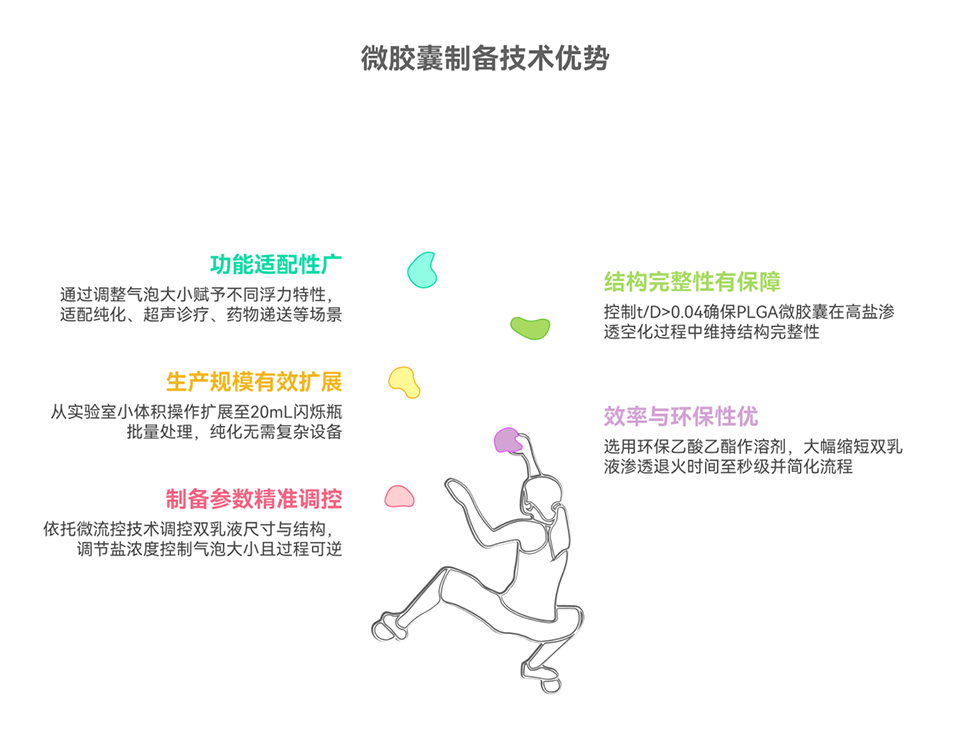

2、以PLGA为原料,通过玻璃毛细管微流控装置制备水包油包水(W/O/W)双乳液,经溶剂去除得到具有水性核心和固体聚合物壳的PLGA微胶囊。

3、将其置于高盐溶液,利用渗透压诱导空化,使核心内溶解空气成核生长为气泡,形成GEMs。且选用乙酸乙酯作溶剂,相较含氯溶剂更环保、毒性低、水溶性高,能加速渗透退火过程。

4、GEMs气泡大小可通过调控外部盐浓度实现精准控制。盐浓度升高,气泡体积分数增大;降低盐浓度,气泡缩小,且该过程可逆。

5、利用GEMs内气泡带来的浮力,可实现完整微胶囊与缺陷微胶囊、聚合物碎片的无标记分离。不同壳厚直径比(t/D)的微胶囊经分离后,回收率和纯度均超90%。

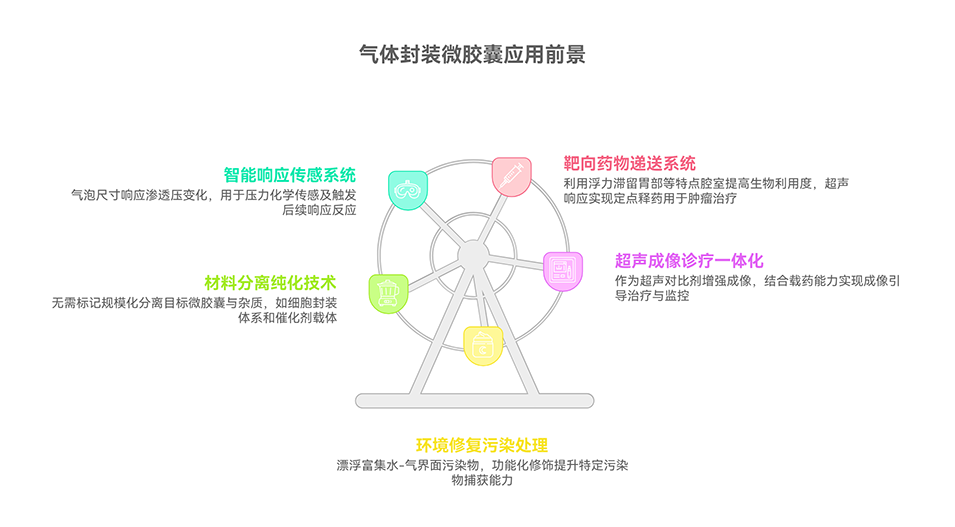

6、该策略简便、可规模化且可控,所制备的仿微生物气体囊泡系统在纯化、超声诊疗、胃部药物递送及压力响应型活性物质递送等领域具有潜在应用。

7、未来可通过降低微胶囊核心盐浓度,使气泡在生理条件下保持稳定,还可探索包裹其他气体用于治疗性气体递送。

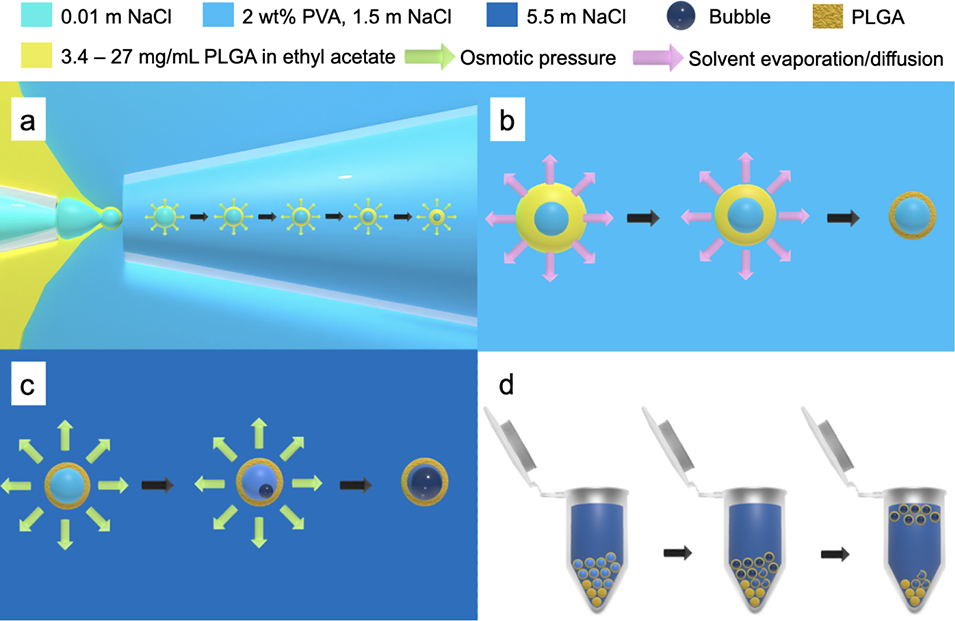

图1. GEM 的制备与应用概述。(a)微流控制备双乳液及后续通过渗透退火减小水核尺寸的示意图;(b)从双乳液中去除溶剂(粉色箭头)以形成微胶囊的过程;(c)渗透诱导空化作用促使水核中气泡成核与生长的过程,绿色箭头代表渗透梯度驱动下水分从微胶囊内渗出;(d)利用浮力实现 GEM 与破损微胶囊及聚合物碎片的分离过程。

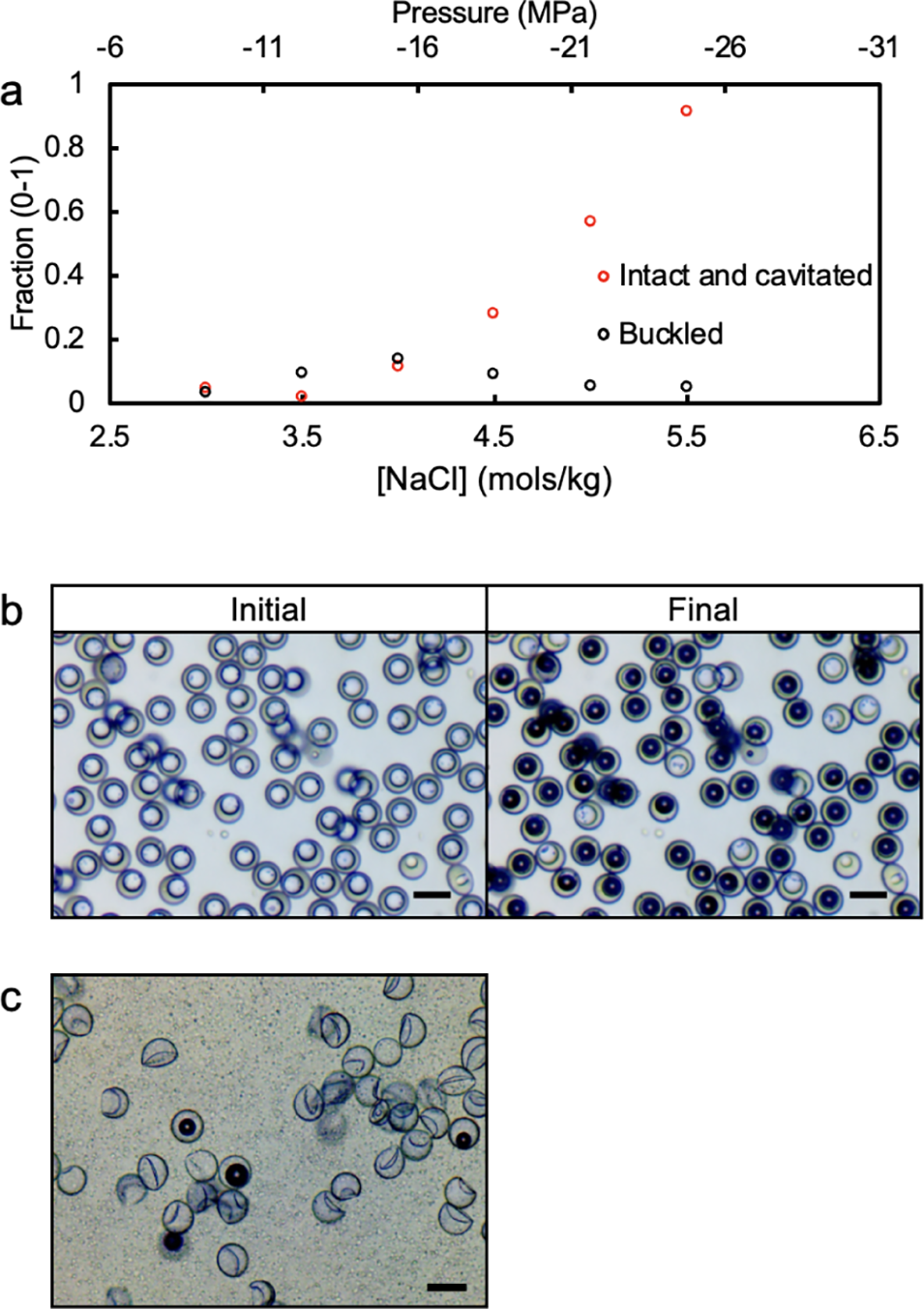

图2.(a)完整且发生空化的微胶囊(红色)与褶皱微胶囊(黑色)占比随盐浓度变化的关系图,未形成气泡的完整微胶囊占比未纳入此图;(b)壳厚直径比(t/D)为 0.21 的微胶囊,从氯化钠浓度 1.5 mol/kg 溶液转移至 5.5 mol/kg 溶液前、后 30 分钟的显微图像,比例尺为 20 μm;(c)因壳厚直径比(t/D)较小(0.04),大量 PLGA 微胶囊发生渗透诱导褶皱的显微图像,该图像拍摄于微胶囊从氯化钠浓度 1.5 mol/kg 溶液转移至 5.5 mol/kg 溶液后 3 分钟,背景中可见的细小碎屑为在 5.5 mol/kg 氯化钠浓度下析出的聚乙烯醇(PVA),比例尺为 30 μm。

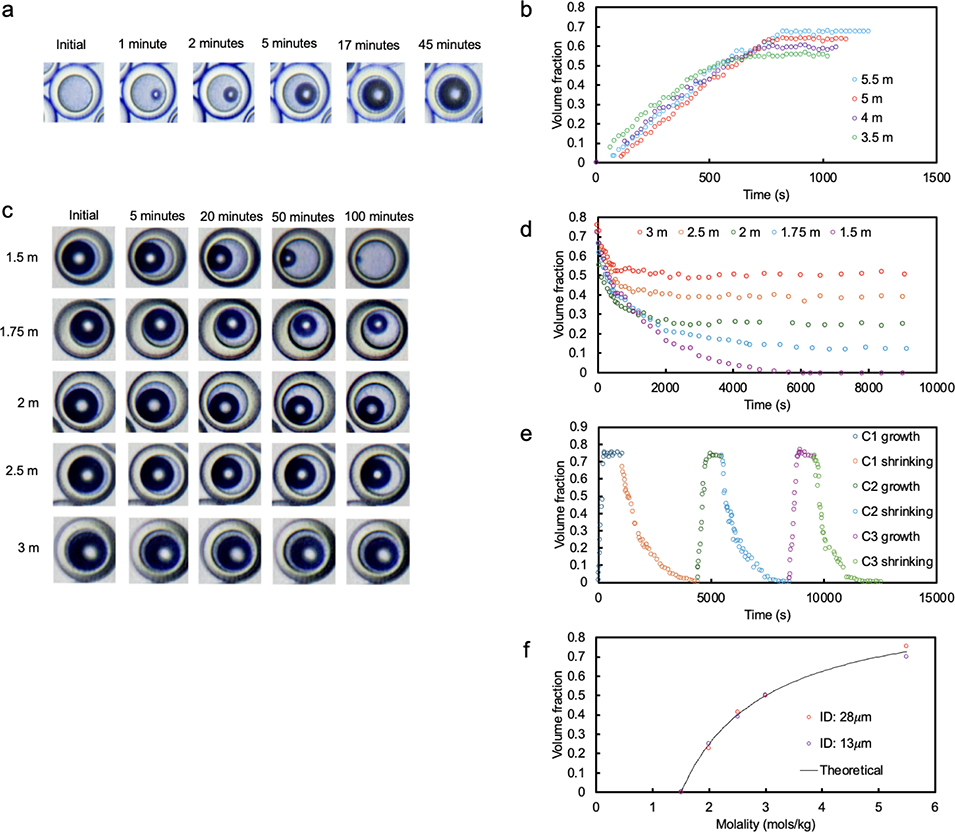

图3.(a)在氯化钠浓度 5.5 mol/kg 条件下,45 分钟内微胶囊中气泡成核与生长的显微图像,微胶囊编号对应的外径(OD)分别为 13 μm 和 18 μm;(b)不同氯化钠浓度(5.5 mol/kg,蓝色;5 mol/kg,红色;4 mol/kg,紫色;3.5 mol/kg,绿色)下,气泡体积分数随时间变化的关系图;(c)在不同氯化钠浓度(3 mol/kg、2.5 mol/kg、2 mol/kg、1.5 mol/kg)条件下,微胶囊中气泡受控收缩的显微图像,微胶囊编号对应的外径(OD)分别为 13 μm 和 18 μm;(d)不同氯化钠浓度(3 mol/kg,红色;2.5 mol/kg,橙色;2 mol/kg,绿色;1.75 mol/kg,青色;1.5 mol/kg,紫色)下,气泡体积分数随时间变化的关系图;(e)在氯化钠浓度分别为 5.5 mol/kg(气泡生长)和 1.5 mol/kg(气泡收缩)条件下,微胶囊核心内气泡生长与收缩的可逆性随时间变化的关系图,其中蓝色代表循环 1 生长、橙色代表循环 1 收缩、深绿色代表循环 2 生长、青色代表循环 2 收缩、紫色代表循环 3 生长、绿色代表循环 3 收缩;(f)编号为 13 μm 和 28 μm 的微胶囊,其核心内气泡体积分数与盐浓度(单位:mol/kg)的实验值和理论值对比图,实验结果的误差棒过小,未在图中显示。

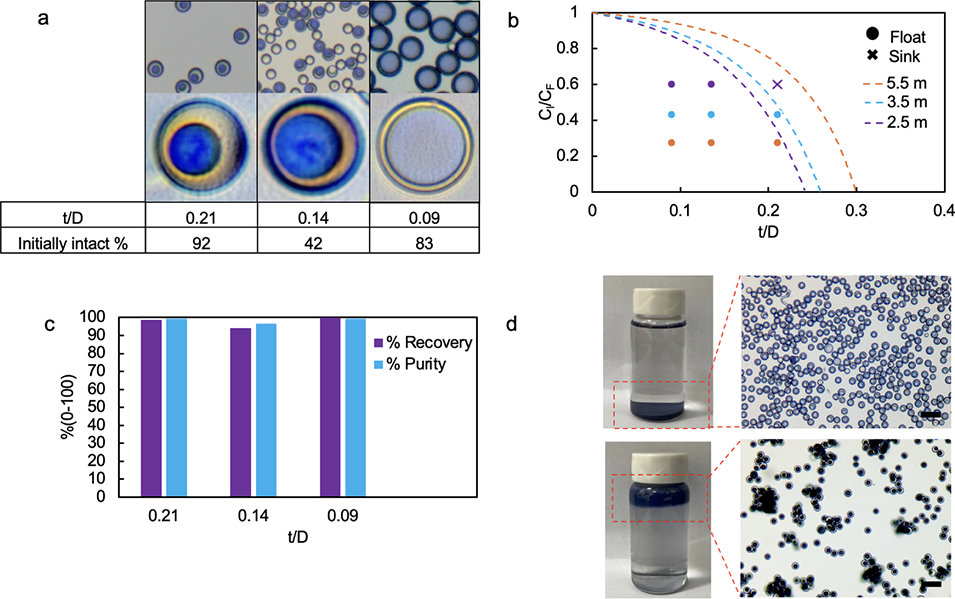

图4. 基于浮力的 GEM 分离。(a)用于表征浮力与分离效果的微胶囊,从左至右微胶囊尺寸分别为 13 μm、13 μm、15 μm;(b)使微胶囊产生浮力所需的气泡体积分数与壳厚直径比(t/D)的浓度比关系图,圆圈代表漂浮,叉号代表下沉,橙色、蓝色、紫色直线分别为氯化钠浓度 5.5 mol/kg、3.5 mol/kg、2.5 mol/kg 时对应的水密度操作线;(c)不同壳厚直径比(从左至右分别为 0.21、0.14、0.09,初始纯度分别为 92%、42%、83%)的微胶囊,其分离回收率(紫色)与纯度(蓝色)对比图;(d)完整微胶囊的批量分离效果,上图为微胶囊在氯化钠浓度 1.5 mol/kg 溶液中的初始状态,下图为在氯化钠浓度 5.5 mol/kg 溶液中分离后的状态,比例尺为 50 μm。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acsami.5c08301

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)