通过层层组装(LbL)技术对纳米颗粒(NPs)进行表面修饰是制备靶向药物递送载体的一种有前景的方法。层层组装纳米颗粒(LbL-NPs)已在临床前模型中成功应用,可实现药物控释、肿瘤和免疫细胞靶向、改善药代动力学和生物分布,以及调控细胞转运和摄取机制。

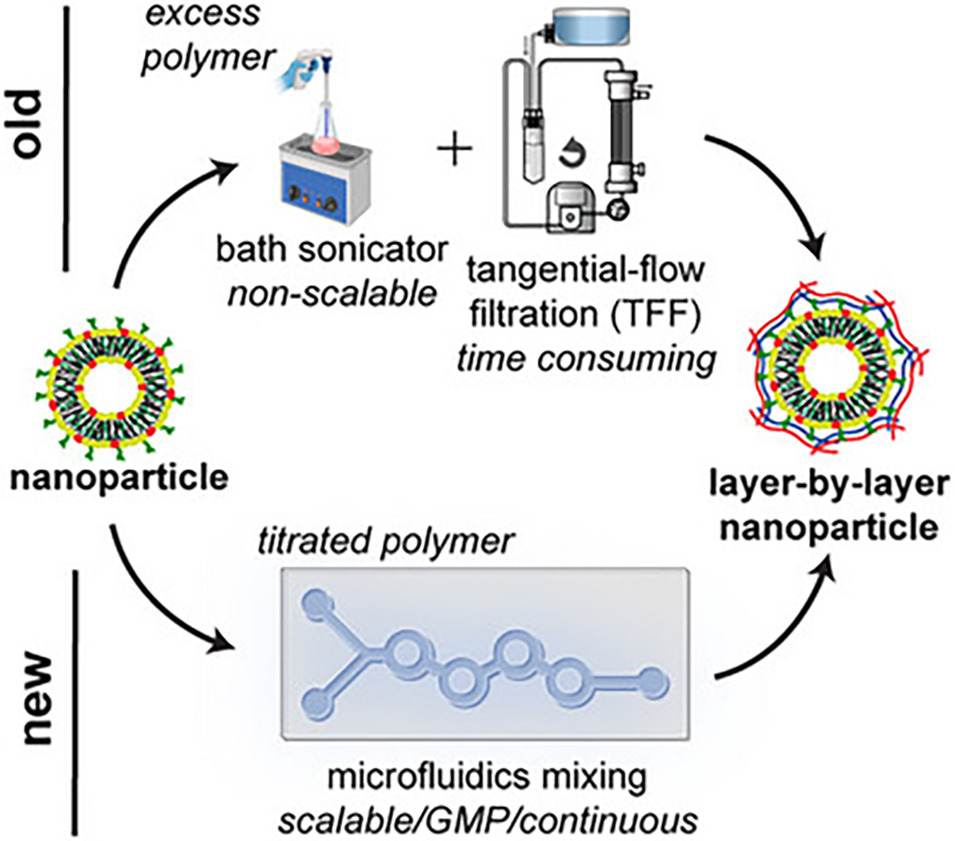

近期,有研究人员开发出一种基于微流控混合技术的层层纳米颗粒组装新方法,通过商用分叉混合器微流控卡盒实现纳米颗粒与聚电解质在特定重量当量比下的静电组装,避免了过量聚合物的使用及耗时的纯化步骤,显著提高了制备效率与产量。相关研究以“High-Throughput Microfluidic-Mediated Assembly of Layer-By-Layer Nanoparticles”为题目发表于期刊《Advanced Functional Materials》。

本文要点:

1、本研究开发了一种基于微流控(MCF)混合技术的高通量层层组装(LbL)纳米颗粒制备方法。

2、利用市售的分叉混合器MCF卡盒将纳米颗粒(NP)与聚电解质混合,提高了工艺稳健性。

3、该方法通过精确控制聚合物与纳米颗粒的重量当量比,在无需过量聚合物的条件下实现表面电荷转换,避免了传统方法中耗时的纯化步骤,显著提高了LbL-NPs的制备效率和产量。

4、研究以负载白细胞介素12(IL-12)的脂质体为模型,证明微流控组装得到的LbL-NPs在理化性质、细胞靶向性与体内抗肿瘤效果上均与传统方法相当,且适用于多种聚合物和纳米核材,为LbL-NPs的临床转化提供了可靠且可放大的制备平台。

微流控技术在实现多层(超过2层)层层组装时,如何解决层间电荷屏蔽导致的组装效率下降问题?

多层组装中,前序层的电荷可能被后续层部分屏蔽,导致聚合物吸附能力减弱。其解决方案可包括:

1、动态调节聚合物比例:通过芯片内集成的实时电位监测模块,根据每一层组装后的zeta电位反馈,微调下一层聚合物与纳米颗粒的重量当量比,确保始终在电荷反转临界值(如Plateau Onset Point)附近进行组装。

2、引入间隔层或功能基团:在相邻层间插入短链带电分子(如聚赖氨酸片段),增强层间静电相互作用;或通过化学修饰(如引入巯基-二硫键)构建共价辅助结合,减少电荷屏蔽的影响。

3、分步孵育设计:在多层组装通道间设置微腔室,延长每层组装后的孵育时间(如30分钟),使聚合物充分构象调整并稳定结合,为下一层组装提供更均匀的电荷表面。

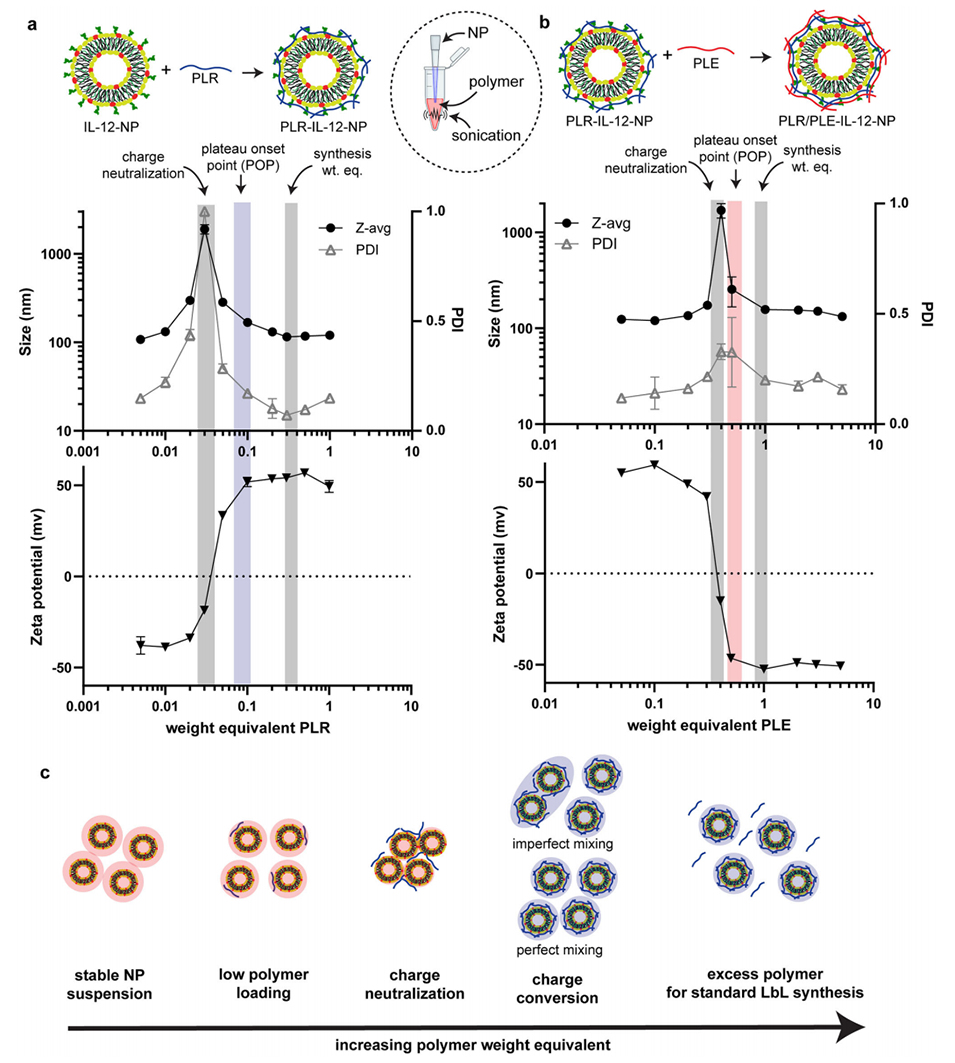

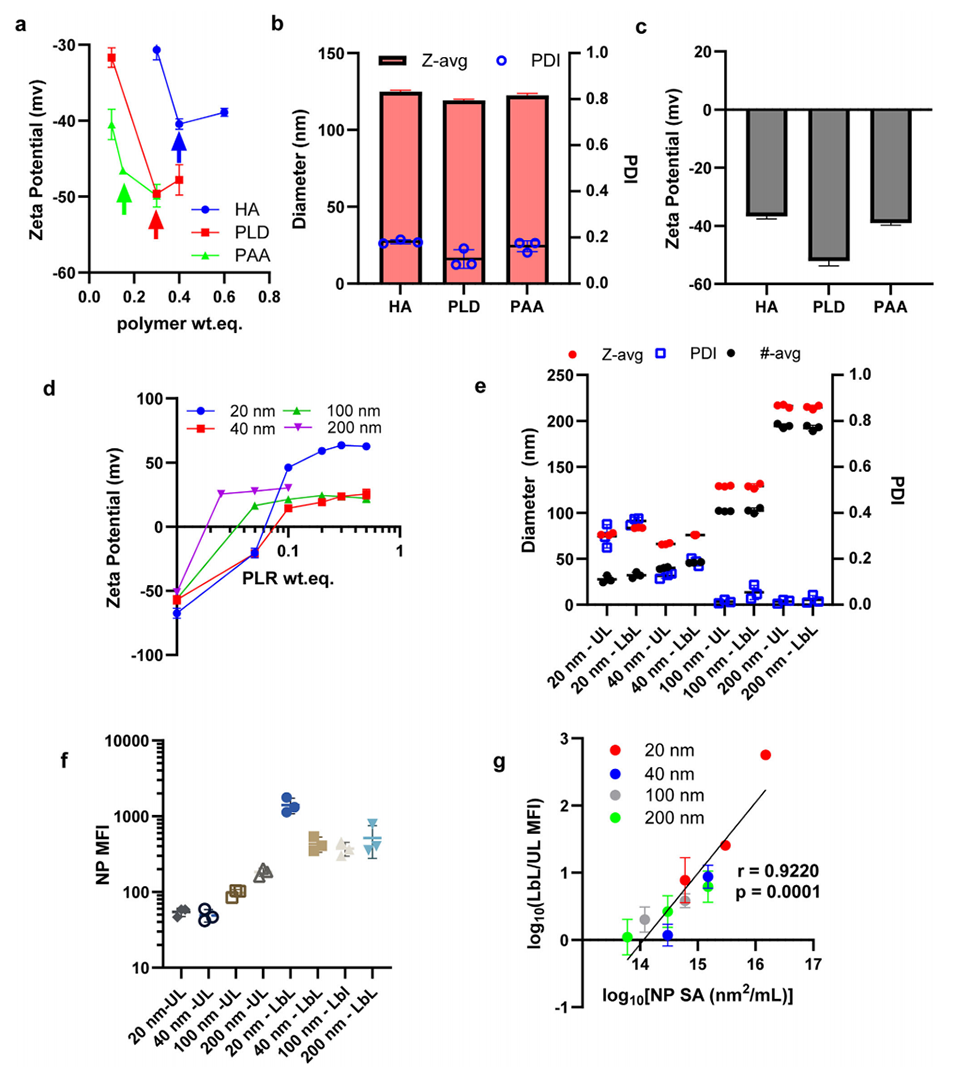

图 1. 聚电解质沉积过程中纳米颗粒表面电荷转换的表征

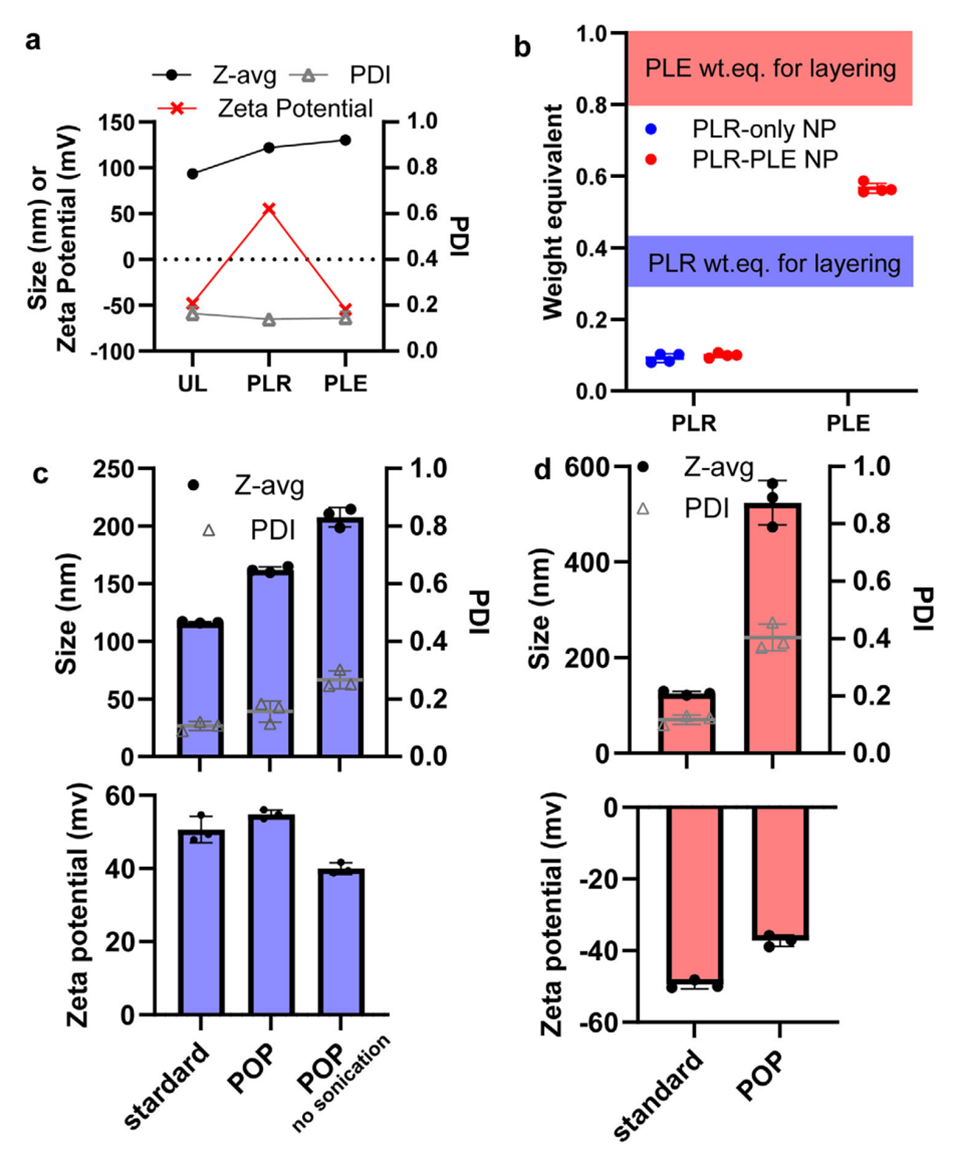

图 2. 过量聚合物通过浴超声方案抑制层层组装过程中的纳米颗粒聚集

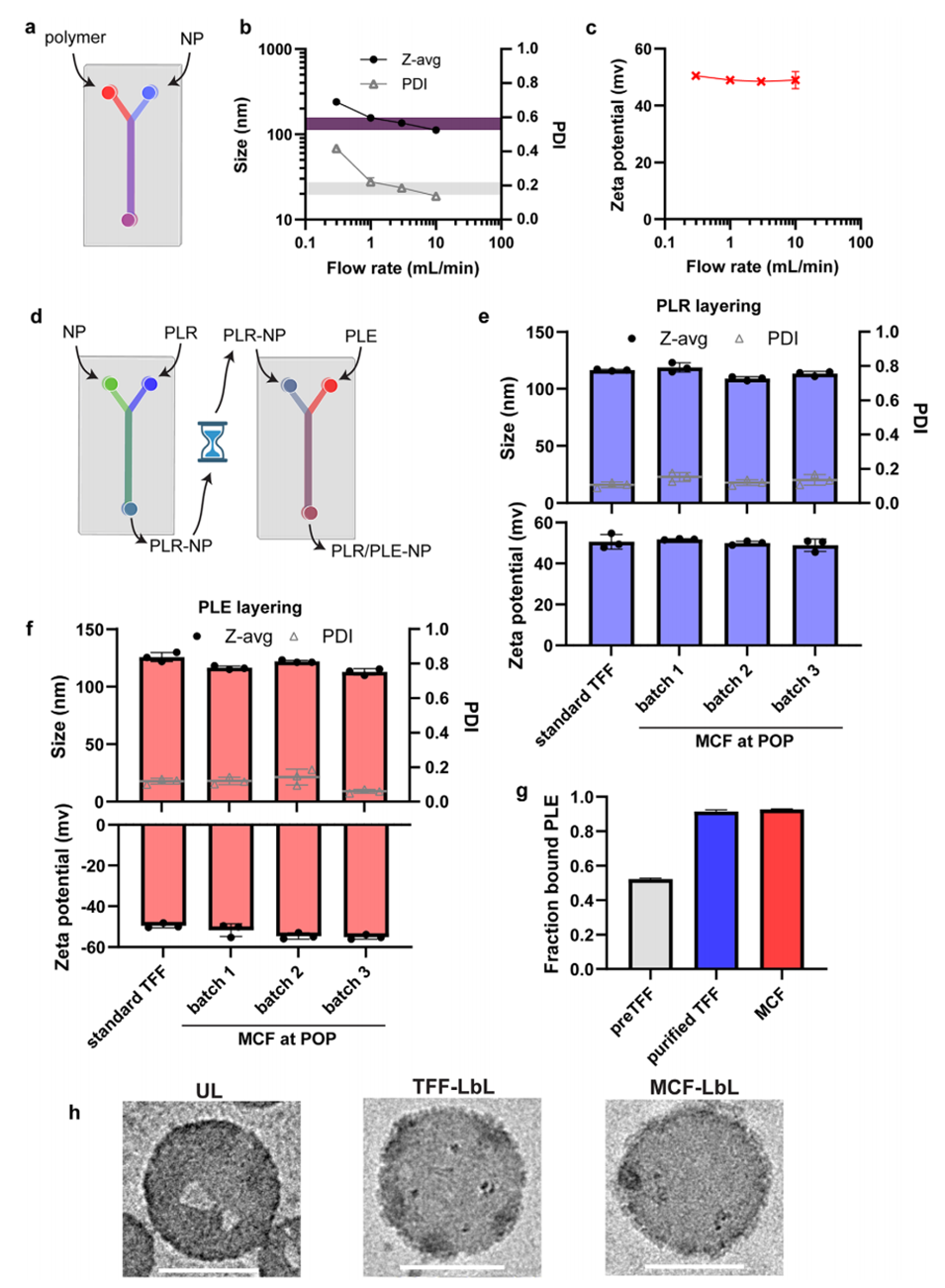

图 3. 微流控混合芯片实现均一的层层组装纳米颗粒制备,无需纯化步骤

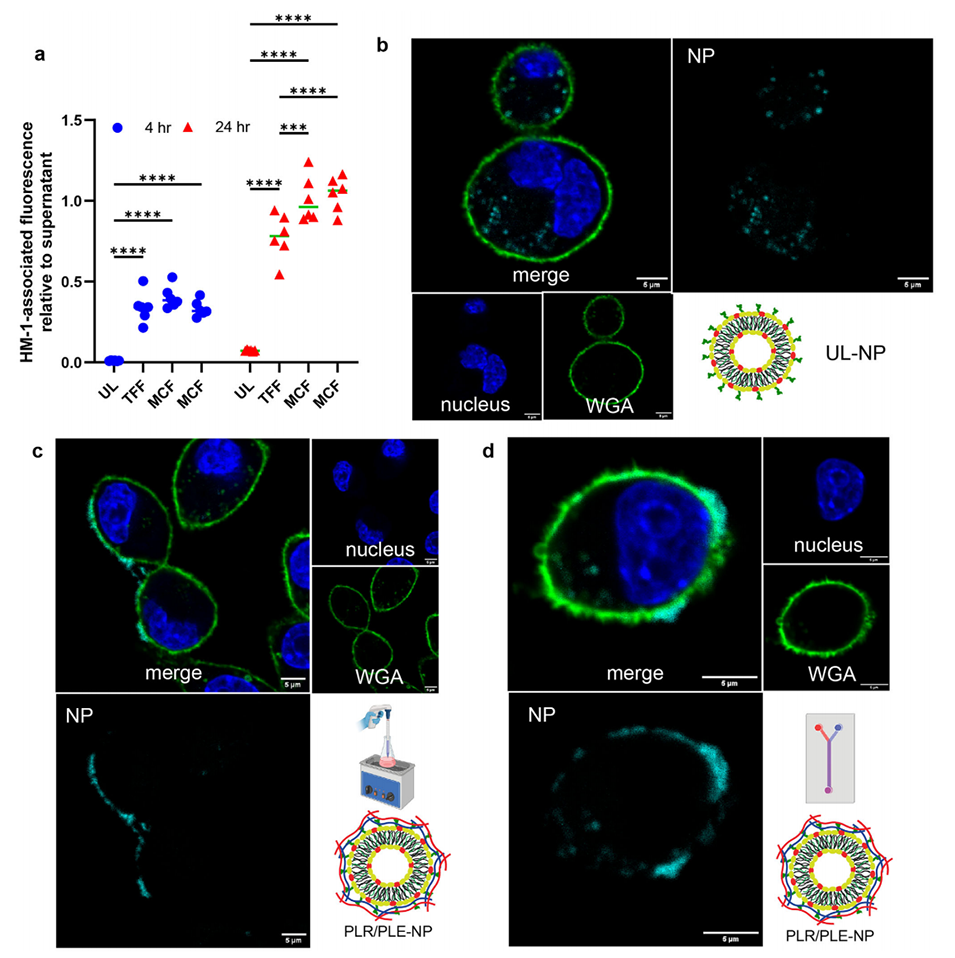

图 4. 微流控层层组装保持聚谷氨酸(PLE)/聚精氨酸(PLR)层层组装纳米颗粒所需的体外特性

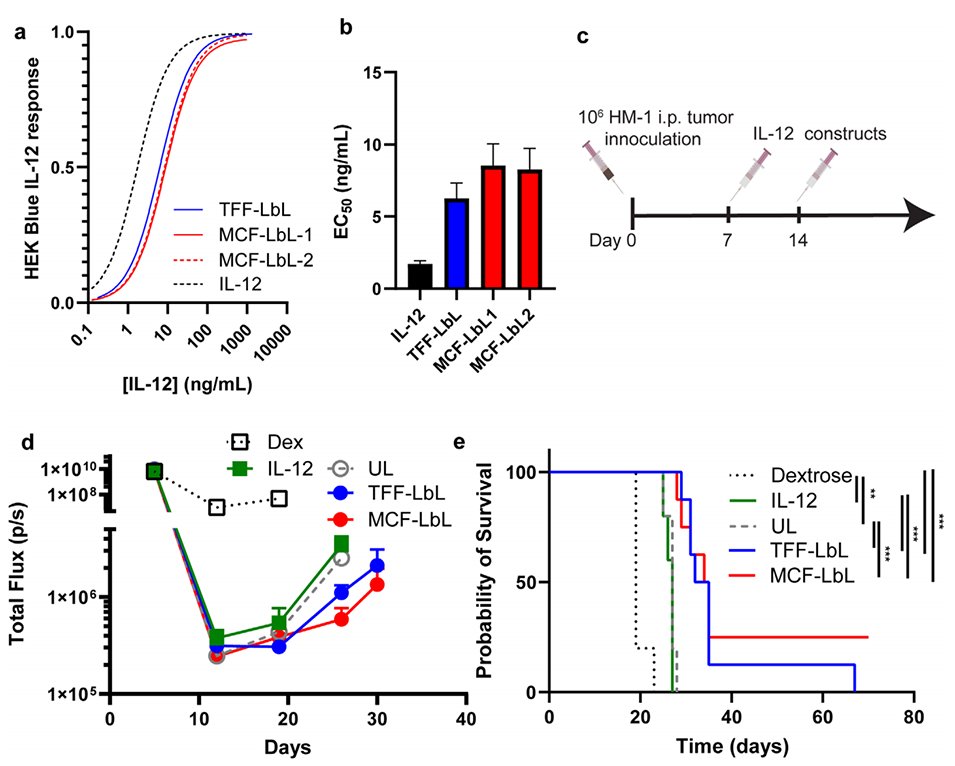

图 5. 微流控层层组装纳米颗粒在体外保持白细胞介素12的生物活性,并在转移性卵巢癌小鼠模型中显示出体内有效性

图 6. 微流控层层组装技术可用于组装不同化学性质的聚合物和纳米颗粒核心

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202503965

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)