传统微流控液滴技术虽能生成单分散液滴,但其依赖先进泵体、压力源及管道等设备,导致系统构建复杂、成本高昂且操作专业性强。此外,冗长的管道连接会引入显著死体积,造成珍贵样品浪费,并增加驱除气泡的难度。这些因素共同限制了其通量提升,难以满足药物筛选、单细胞分析等领域的高通量应用需求。

近期,伊朗谢里夫理工大学研究人员开发了一种集成微孔阵列(MPA)的离心式微流控装置,该装置可适配标准50 mL Falcon管与常规实验室离心机,无需泵、管道等复杂设备,就能高通量生成单分散油包水(W/O)液滴,还通过PDMS爆破阀保障液滴均一性,显著提升了操作便捷性与应用潜力。相关研究以“Micro-pore array-integrated centrifugal microfluidic device for high-throughput droplet generation”为题目,发表于期刊《The European Physical Journal Special Topics》。

本文要点:

1、本研究开发了一种新型离心式微流控装置,用于高通量生成单分散油包水(W/O)液滴。

2、该装置可置于标准50 mL离心管中,仅需普通离心机即可运行,无需泵、管路等复杂设备。

3、其核心是一个集成在直径1.5 cm表面上的微孔阵列(MPA),包含2500个微孔作为独立喷嘴,显著提高了液滴产量。

4、装置还设有PDMS爆破阀,确保仅在目标离心力下生成液滴,避免加速阶段产生不均匀液滴。

5、实验优化了MPA和阀门的制作工艺,探究了孔径与离心力对液滴尺寸、产率及变异系数(CV)的影响。

6、该装置可生成直径200–800 μm的单分散液滴,产率达每秒12,000至50,000个以上,且可通过并行化进一步提升,在药物筛选、化学合成等领域具有广泛应用潜力。

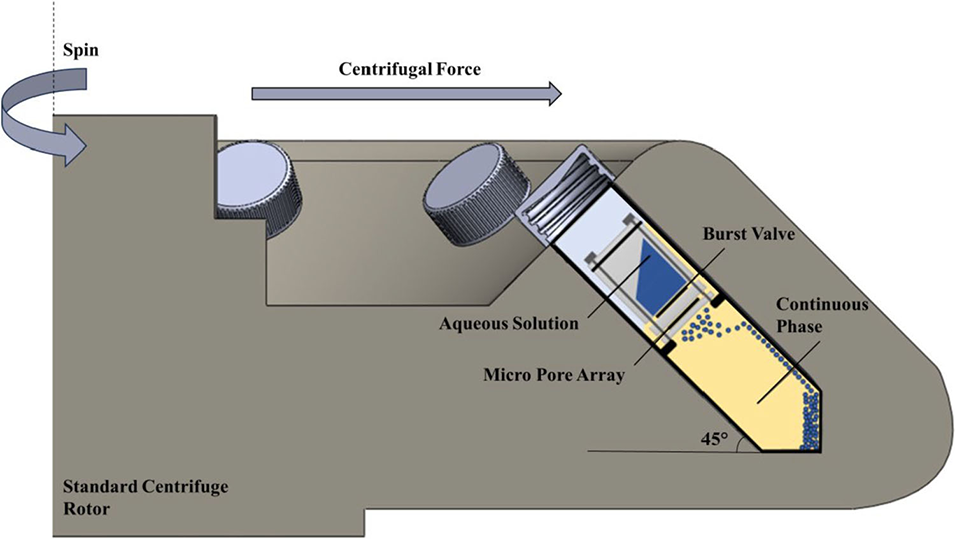

该离心式微流控装置以常规实验室离心机的离心力为唯一动力源,通过“爆破阀控速-微孔阵列分散”的核心机制实现高通量单分散油包水(W/O)液滴生成,具体步骤如下:

首先,装置整体适配标准50 mL Falcon管,使用前先将预过滤的水溶液(分散相)通过装置上部入口注入水相容器,同时在Falcon管内装入含5 wt.% Span 80的石蜡油(连续相,密度低于水相);装置中位于水相容器下方的PDMS爆破阀会在初始阶段保持闭合,避免离心机加速过程中离心力不稳定导致液滴提前生成。

随后,将装有装置的Falcon管放入常规实验室离心机,当离心机达到目标转速(对应目标离心力,实验确定最优值为80 g)时,水相在离心力作用下产生足够压力,使PDMS爆破阀精准破裂;水相随即向下流经装置底部的微孔阵列(MPA)——该MPA在5 cm直径的PMMA表面集成2500-7500个微孔(孔径20-60 μm),每个微孔均作为独立喷嘴,将水相分散为细小液滴。

最后,生成的液滴因密度大于连续相(石蜡油),在离心力持续作用下沉降至Falcon管底部,与油相形成稳定的W/O乳液;液滴生成过程结束后,可直接取出管底的乳液进行后续分析,无需额外转移步骤。整个过程无需泵、管道或专用设备,仅通过离心力驱动与核心组件协同,实现了高通量(最高超50,000个/秒)与单分散(变异系数CV<15%)的液滴生成。

图1: 离心式液滴发生器装置的结构与操作机理。该图展示了固定在50 mL Falcon管中的装置在常规离心机中的操作过程。水相溶液被加入到装置中,而连续相(油)则加在管中。当达到所需的离心力时,水相溶液冲破阀门,通过微孔阵列(MPA)射出,并在连续相中形成液滴。由于水相密度更高且受到离心力作用,液滴沉降到试管底部。生成过程完成后,可以轻松获取乳液,以备进一步操作和分析。

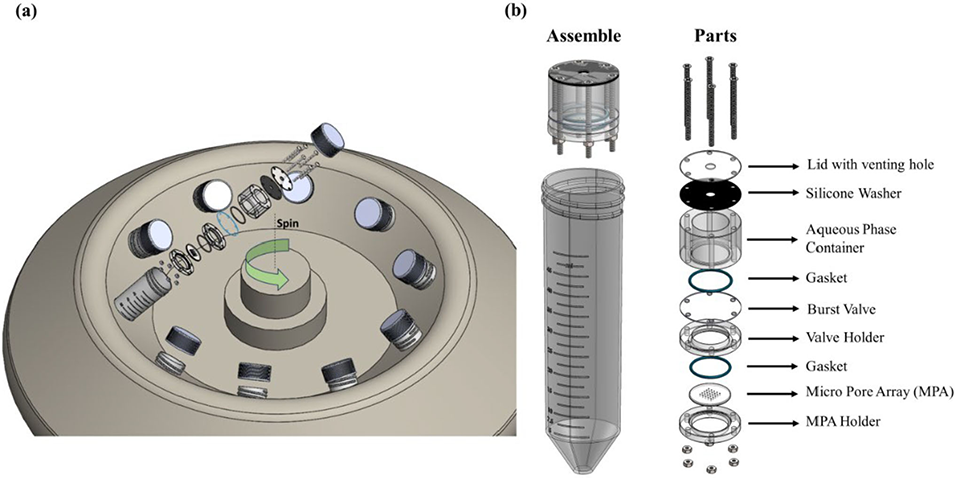

图2: 离心式液滴发生器装置的部件与组装。(a) 展示了可并行运行的装置,使用一台常规离心机即可同时运行多个含有不同溶液的装置,显著提高液滴生成速率。(b) 展示了该离心式装置的所有零件和组装状态。所有组件易于组装,整个装置可装入50 mL Falcon管中。

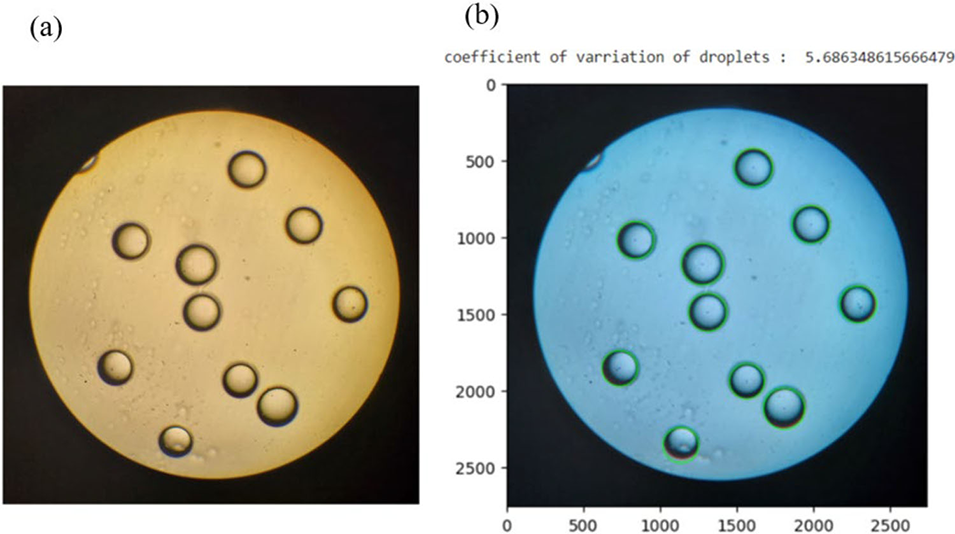

图3: 使用自定义Python脚本进行液滴CV分析。(a) 生成的液滴的样本显微图像。(b) 自定义Python脚本的输出结果,显示所有识别出的液滴被绿色轮廓标出,计算出的CV值自动显示在图片上方。脚本根据像素值而非实际尺寸计算CV。

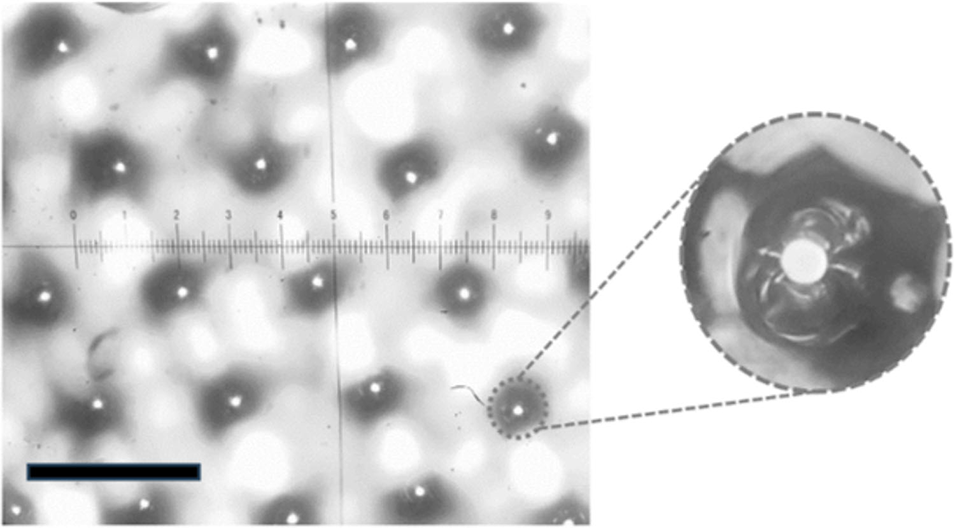

图4: 通过CO2激光钻孔法制备的包含20 µm微孔的微孔阵列。该图显示了制备出的MPA的显微图像,比例尺为350 µm。

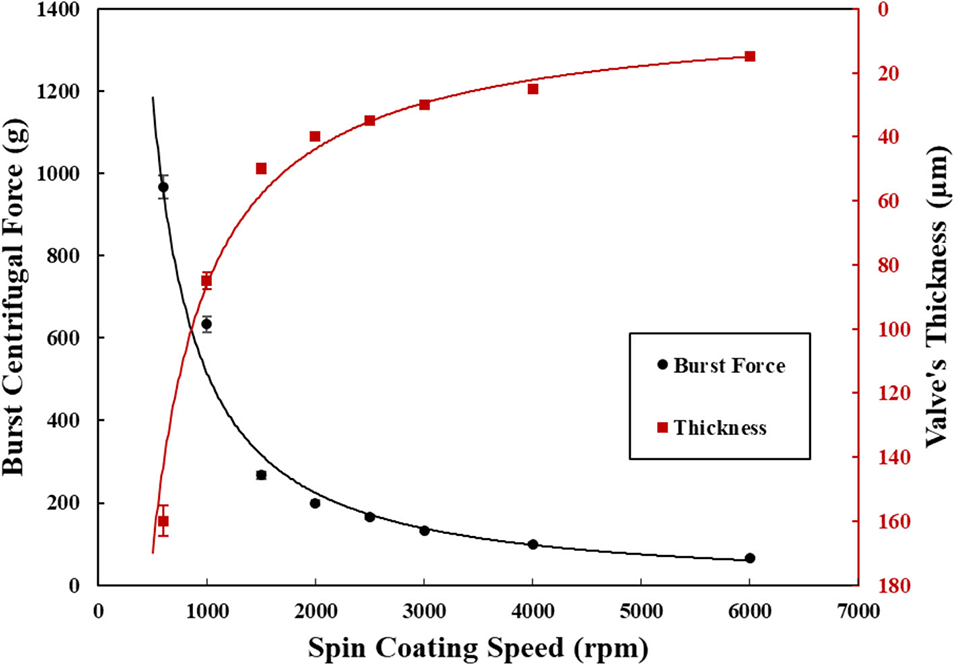

图5: 不同旋涂速度下制备的PDMS阀门的爆破离心力与厚度。该图表明,更高的旋涂速度会产生更薄的膜,这些膜在更低的离心力下就会破裂。误差线反映了标准偏差。

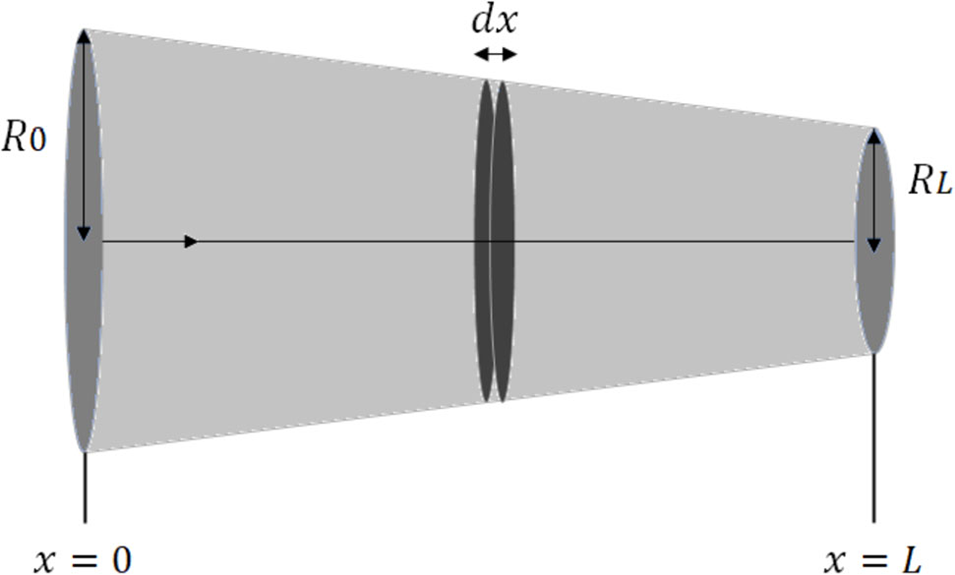

图 6: CO2激光钻孔的微孔示意图。在 x=0处,R0代表微孔的入口半径;在 x=L处,RL代表出口半径。在微分元素 dx处,半径可被视为恒定。

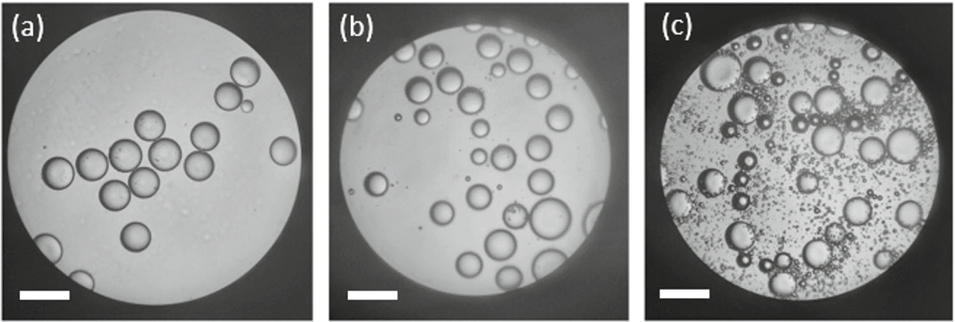

图7: 使用50 µm孔径在不同离心力下生成的液滴。(a) 80 g离心力:液滴平滑地进入连续相,CV值较好。(b) 100 g离心力:形成过小且不想要的卫星液滴。(c) 140 g离心力:更高的速度导致更严重的飞溅和多点破裂,产生多分散液滴。在高离心力下,更高的碰撞速度和剪切力导致液柱伸长、变薄,加剧Rayleigh–Plateau不稳定性,从而产生卫星颗粒和更差的多分散性。

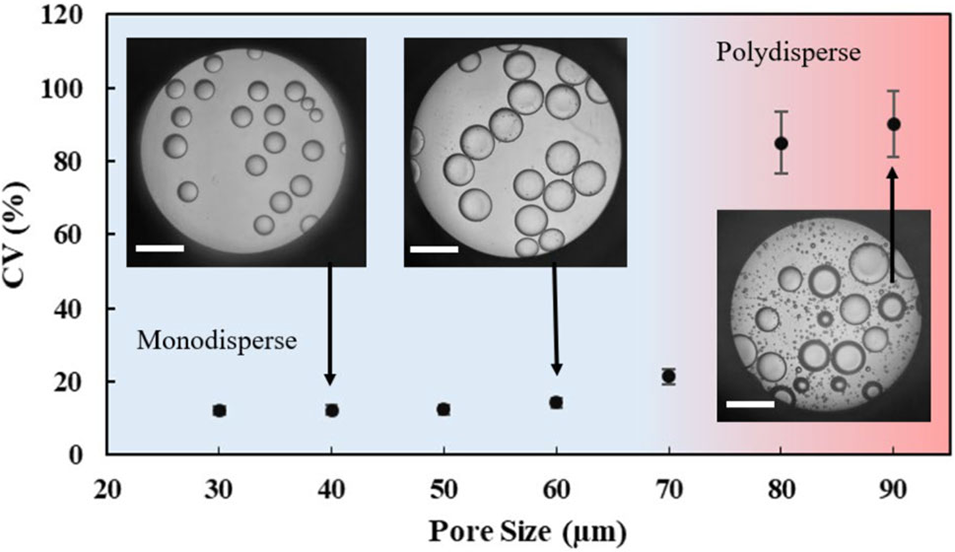

图8: 在80 g离心力下,通过不同孔径生成的液滴的CV值。孔径最大至60 µm时,CV值保持在可接受的15%以下;超过60 µm则CV增加,变得不理想。误差线反映了标准偏差。

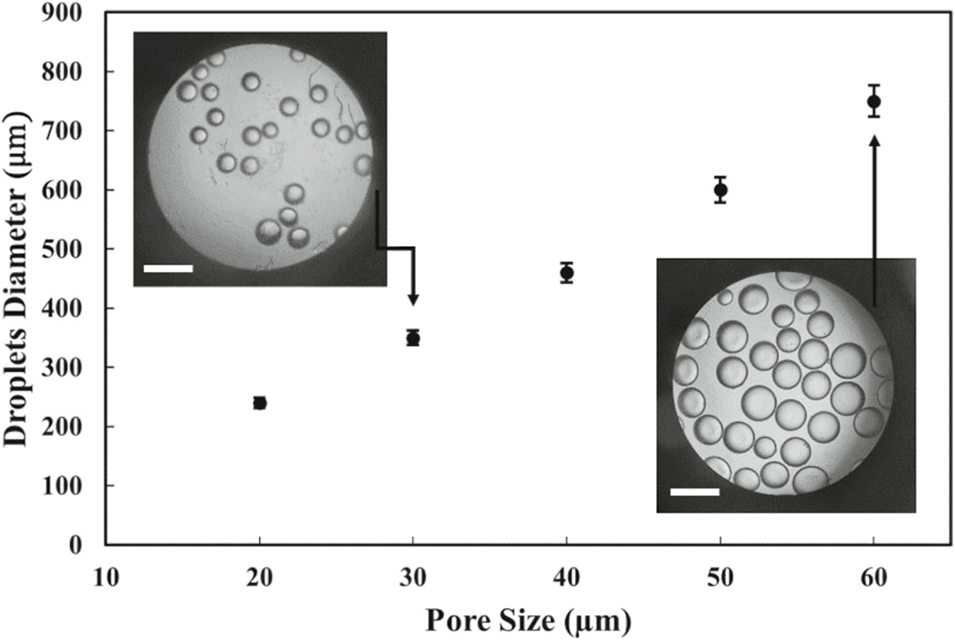

图9: 在80 g离心力下,通过不同孔径生成的液滴的直径。更大的孔径几乎呈线性地产生更大的液滴。误差线反映了标准偏差。

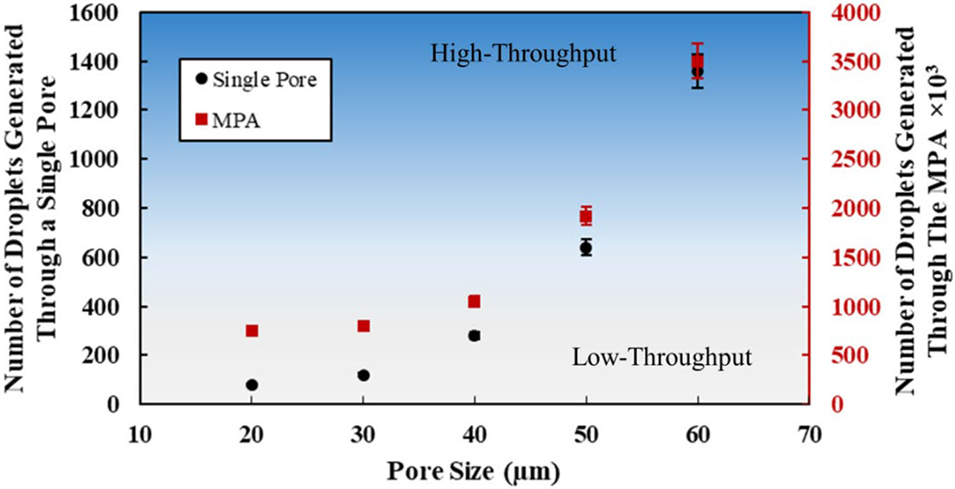

图10: 在80 g离心力下,1分钟内通过单个微孔及不同孔径的MPA生成的液滴数量。较小的孔径每个孔产生的液滴较少,而较大的孔径每个孔产生的液滴速率呈指数级增长。具体数据:单个20 µm孔每分钟产生约100个液滴,单个60 µm孔每分钟产生高达1400个液滴。对于高通量生成:60 µm MPA每秒可产生超过50,000个液滴;20 µm MPA每秒产生12,500个液滴。背景越蓝表示装置通量越高。误差线代表标准偏差。

论文链接:https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-025-01678-w

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)