生物医用材料对于防治重大疾病、保障人类健康意义重大。当前,高性能生物医用材料需求迫切,加之体内外存在多种生理尺寸阈值,对材料制备方法和尺寸控制提出更高要求。微流控平台突破传统微纳材料合成局限,为尺寸依赖性生物材料提供微型化、高可控环境。

近期,中国地质大学(武汉)杨华明教授团队发表综述,系统阐述了微流控技术的基本概念与技术特征,总结了其在0D、1D、2D、3D生物医用微纳材料精准合成中的应用,同时探讨这些材料在诊断、药物递送、抗菌及疾病治疗等领域的实践价值,并提出该领域现存挑战与未来发展方向。相关研究成果以“Advances in Microfluidics-Enabled Dimensional Design of Micro-/Nanomaterials for Biomedical Applications: A Review”为题,发表于期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》。

本文要点:

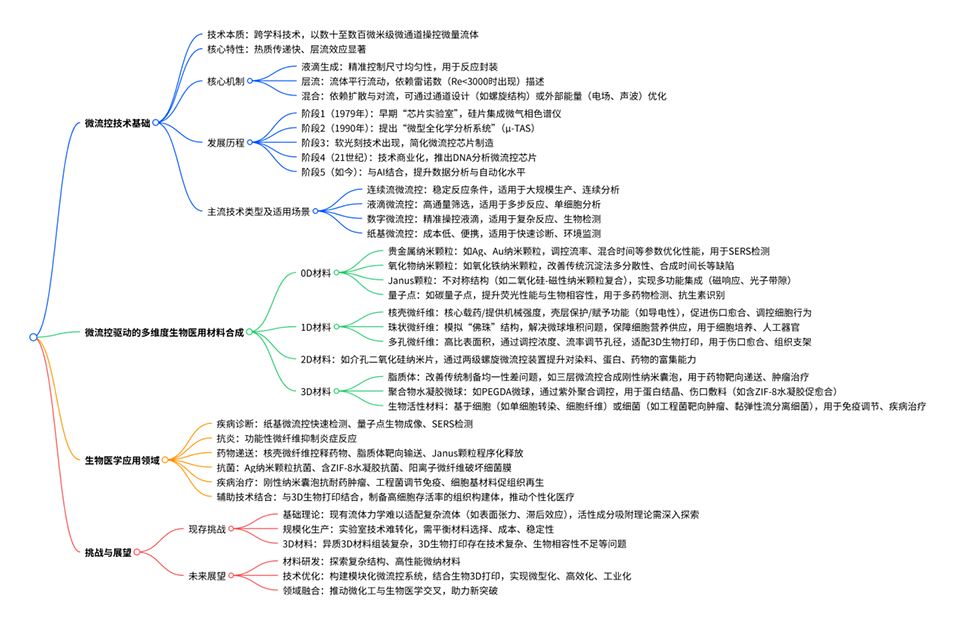

1、本综述首先介绍了微流控的基本概念与技术特征。

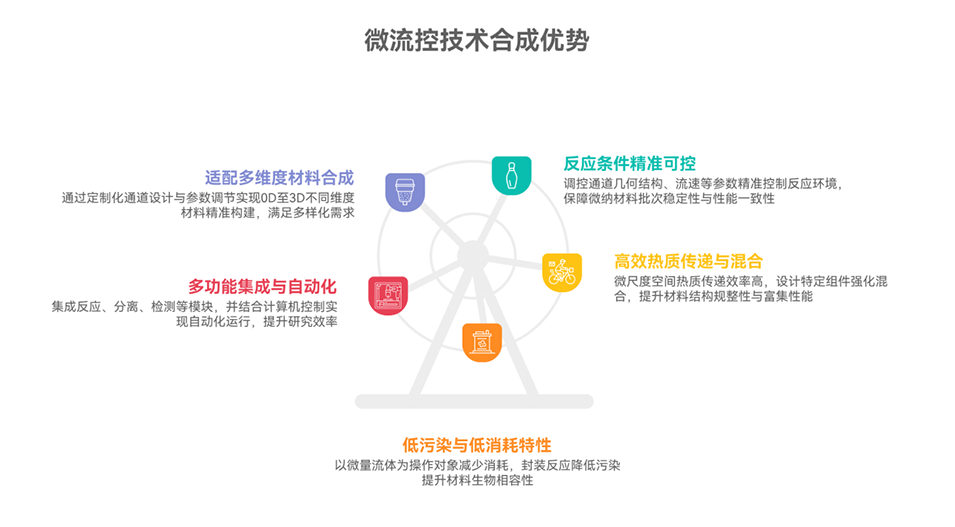

2、系统总结了该技术驱动下零维至三维微纳材料的合成,重点探讨了微流控在材料结构设计与性能调控方面的优势。

3、进一步阐述了此类材料在诊断、抗炎、药物递送、抗菌及疾病治疗等生物医学领域的应用。

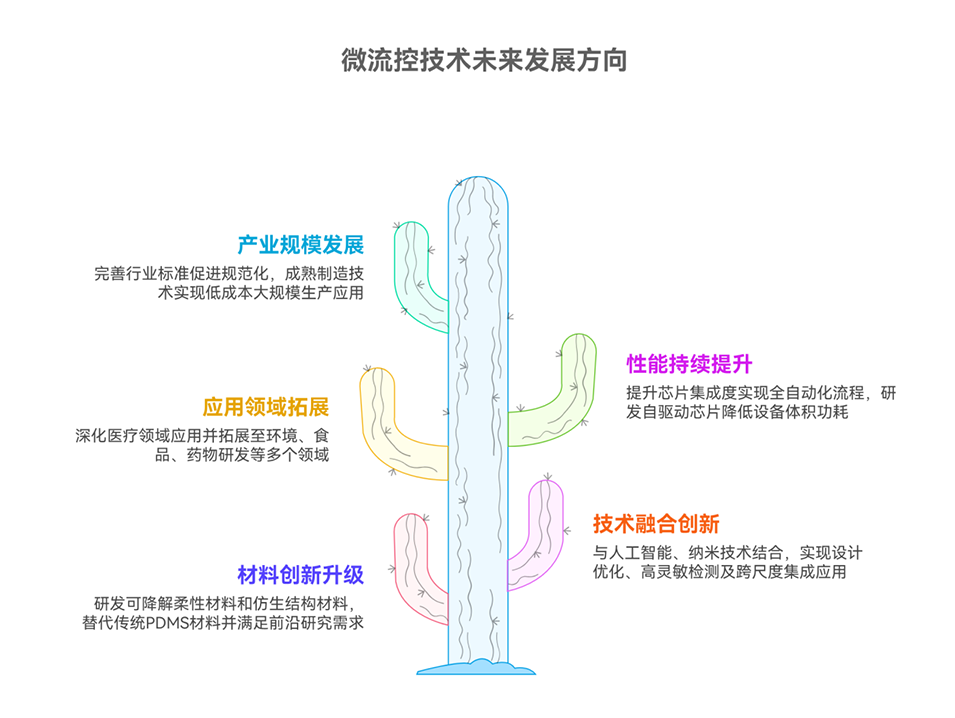

4、最后对该领域面临的挑战与未来发展方向进行了展望,以促进生物学与工程学的交叉融合,为该新兴领域持续助力。

一张图读懂全文

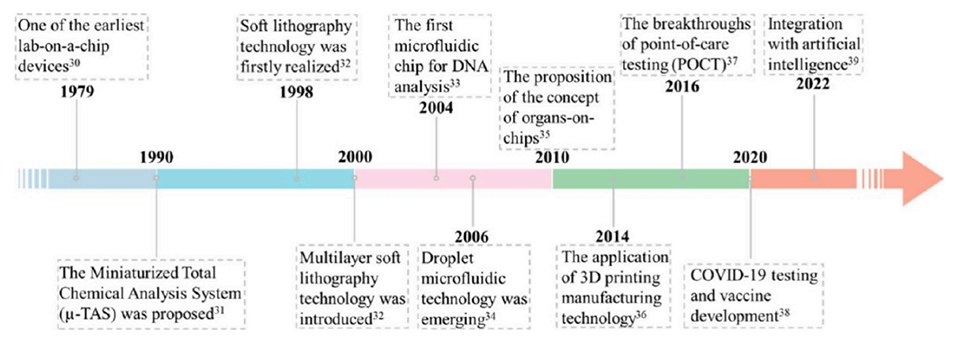

Scheme 1:微流控技术的发展历程及关键节点

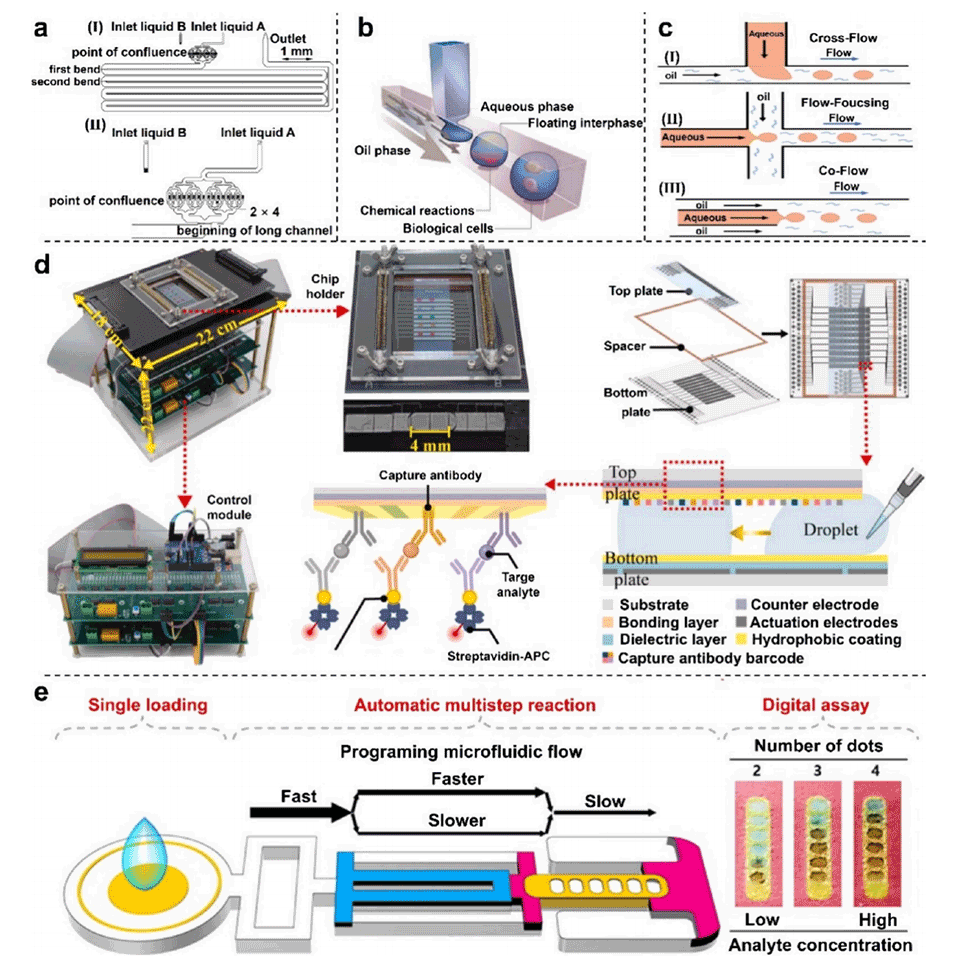

图 1(a)基于流动分层原理的层流微混合器(I)与三维扭曲流通道(II)示意图;(b)不互溶流体间的浮动界面;(c)液滴微流控装置生成的三种不同几何形态液滴:交叉流(I)、流动聚焦(II)与共流(III);(d)用于多通道免疫分析的数字微流控平台;(e)单片三维纸基微流控器件

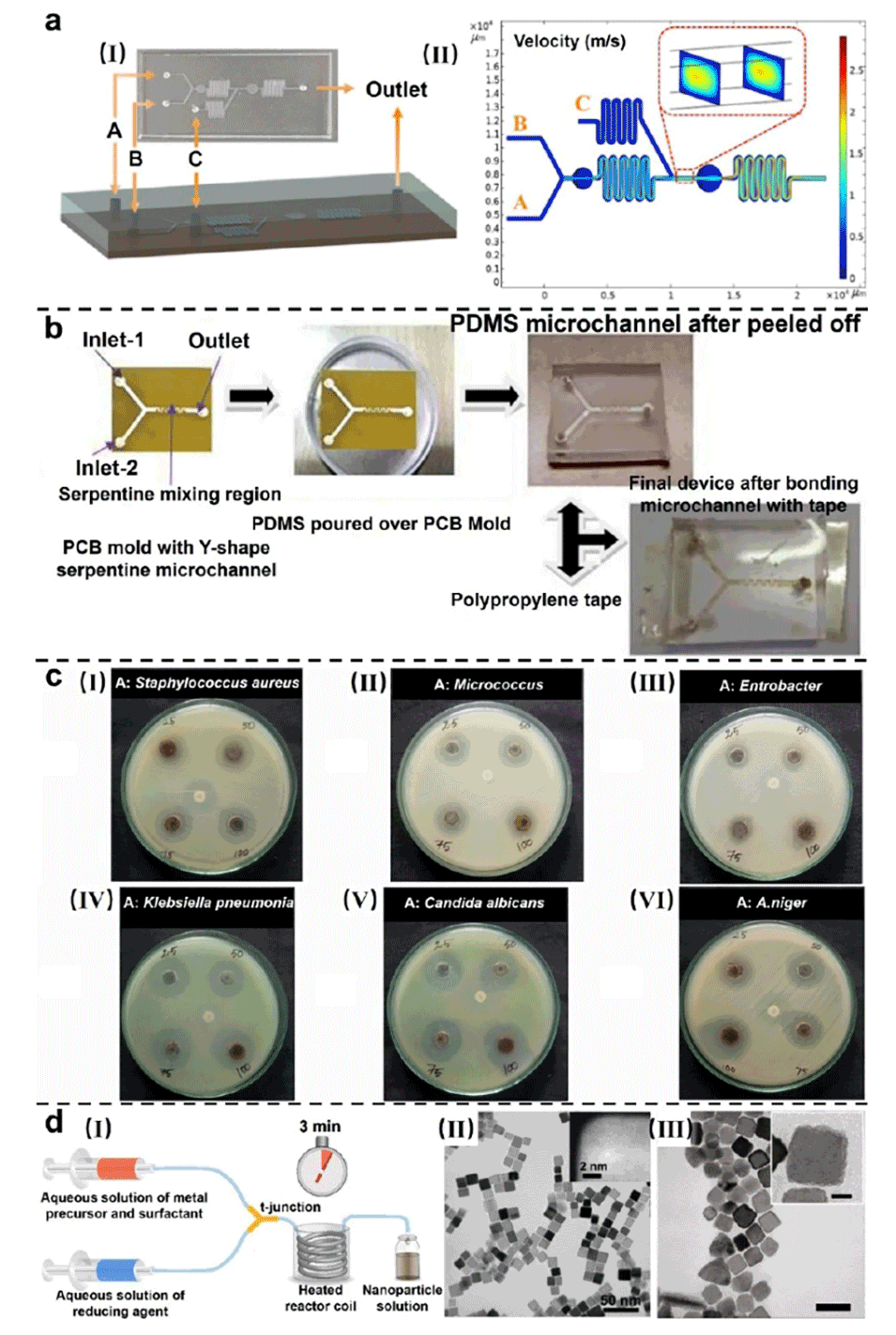

图 2(a)微流控合成银纳米颗粒:(I)微通道结构模型细节图;(II)微通道内溶液流速模拟图;(b)基于印刷电路板(PCB)的蛇形微混合器制备方法;(c)“A” 样品对多种菌的抑菌实验:(I)金黄色葡萄球菌、(II)藤黄微球菌、(III)粪肠球菌、(IV)肺炎克雷伯菌、(V)白色念珠菌、(VI)黑曲霉;(d)(I)微流控反应器合成纳米颗粒示意图;微流控合成纳米颗粒的透射电子显微镜(TEM)图:(II)钯纳米颗粒、(III)钯铂核壳纳米颗粒

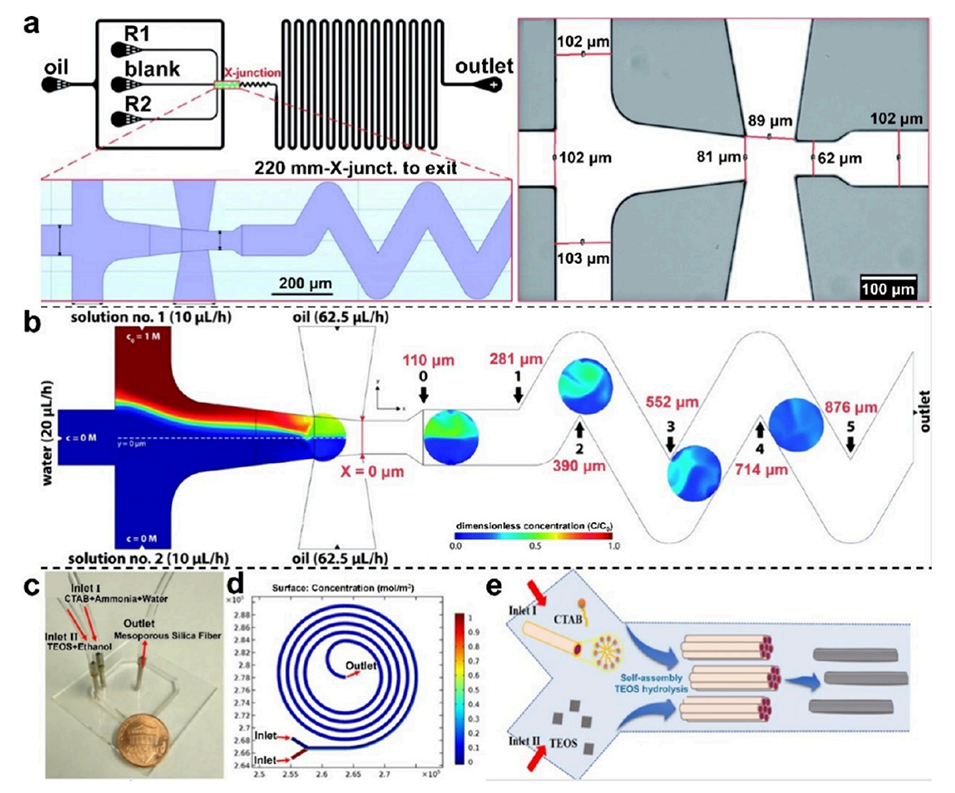

图 3(a)用于合成氧化铁纳米颗粒的微流控芯片及基于流动聚焦 X 型结的聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片明场图;(b)介孔二氧化硅纳米纤维微流控合成平台的模型分布;(c)介孔二氧化硅纳米纤维微流控合成平台的实验装置;(d)微流控螺旋通道内混合过程的 COMSOL 模拟结果;(e)介孔二氧化硅纤维形成过程示意图

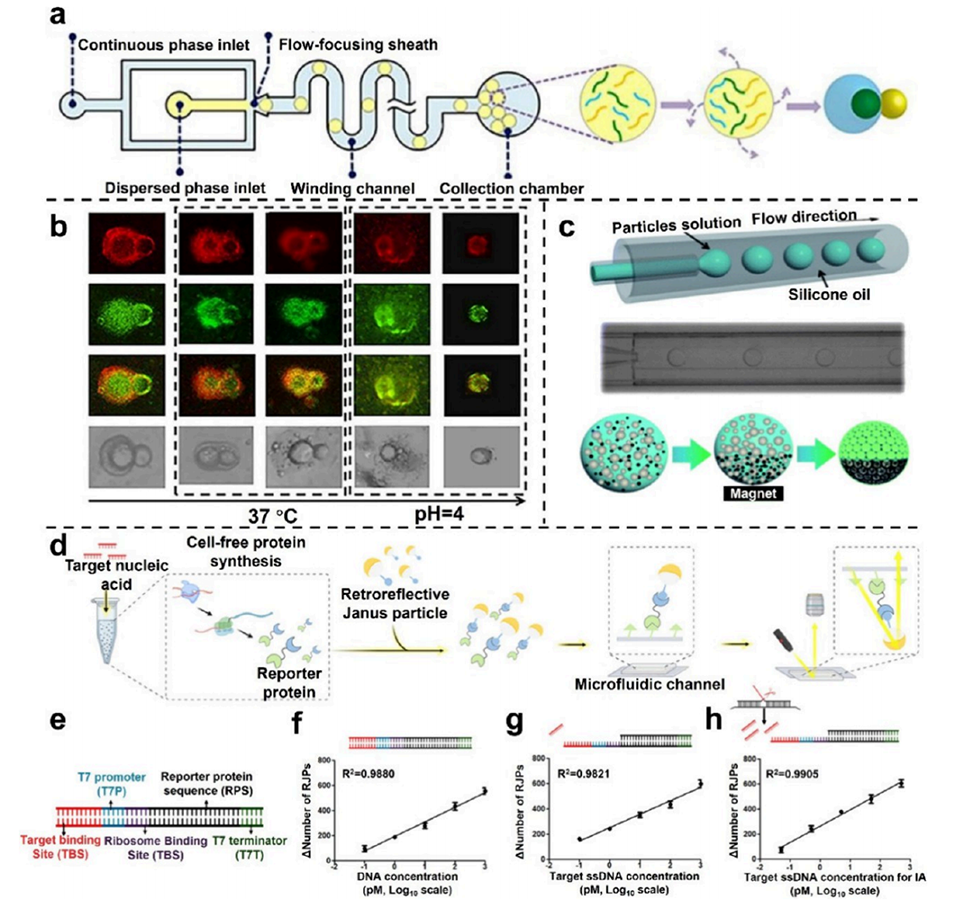

图 4(a)微流控制备三相 Janus 微粒示意图;(b)荧光显微镜下三相微粒中姜黄素(绿色)与阿霉素(DOX,红色)的分布及释放情况;(c)(上)共流微流控装置生成液滴模板的示意图与照片;(下)基于液滴模板制备 Janus 颗粒的过程示意图;(d)目标单链核酸检测方法原理;(e)用于无细胞蛋白合成(CFPS)反应的传感器 DNA 结构;(f)DNA 片段对数浓度与逆向反射信号的关系;(g)TASER 技术、(h)IA-TASER 技术中,单链 DNA 对数浓度与逆向反射 Janus 颗粒(RJP)数量变化值(Δ)的关系

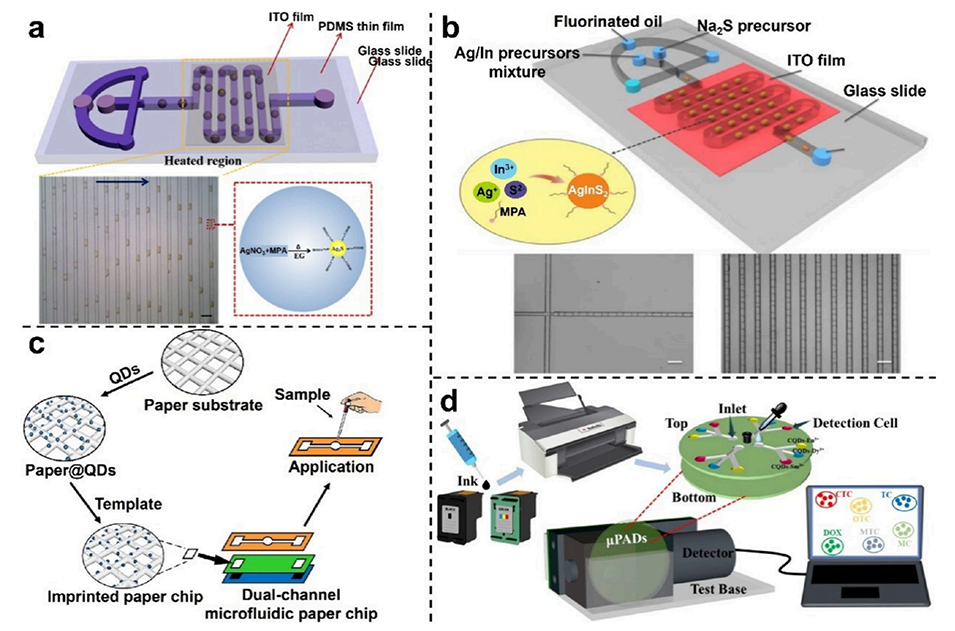

图 5(a)微反应器及液滴中水溶性硫化银(Ag2S)量子点(QDs)示意图;(b)液滴微流控芯片及液滴中量子点合成示意图;(c)双通道纸基微流控芯片示意图;(d)纸基微流控传感器阵列平台示意图

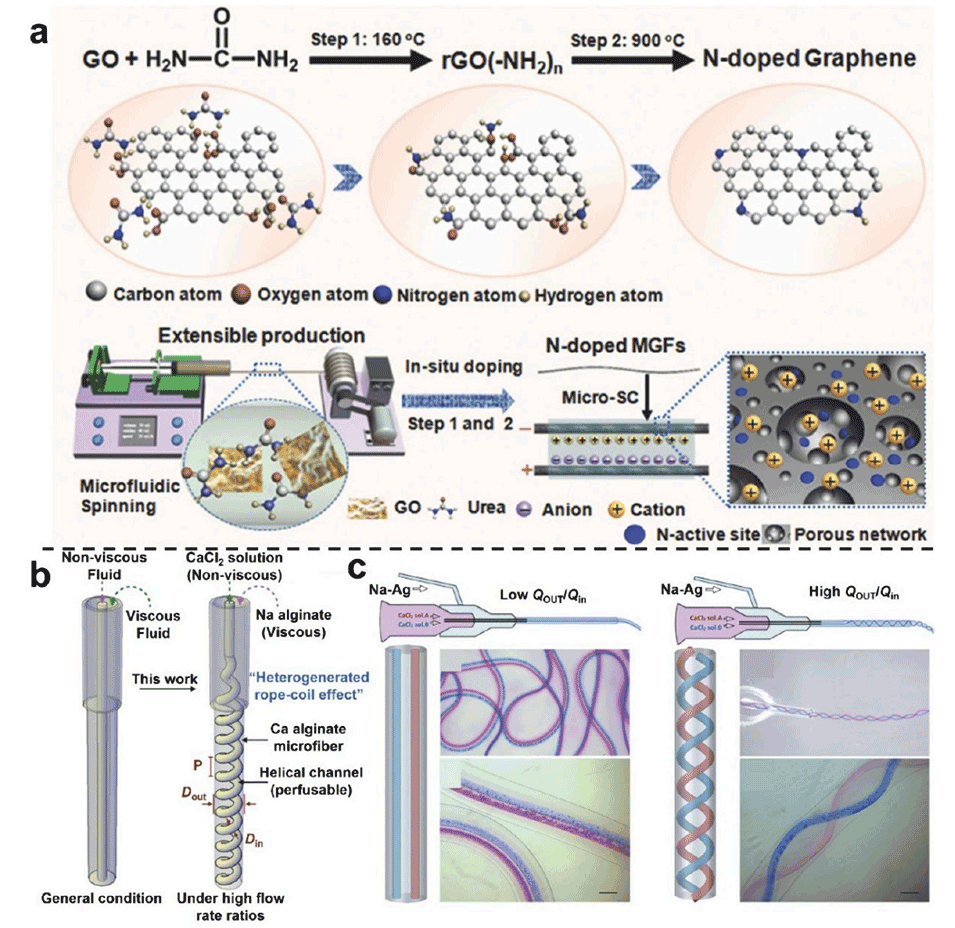

图 6(a)氮掺杂石墨烯及微流控导向石墨烯纤维的合成示意图;(b)内嵌螺旋通道微纤维的制备过程;(c)微流控内嵌 Janus 通道与双螺旋通道用于生成微纤维的示意图

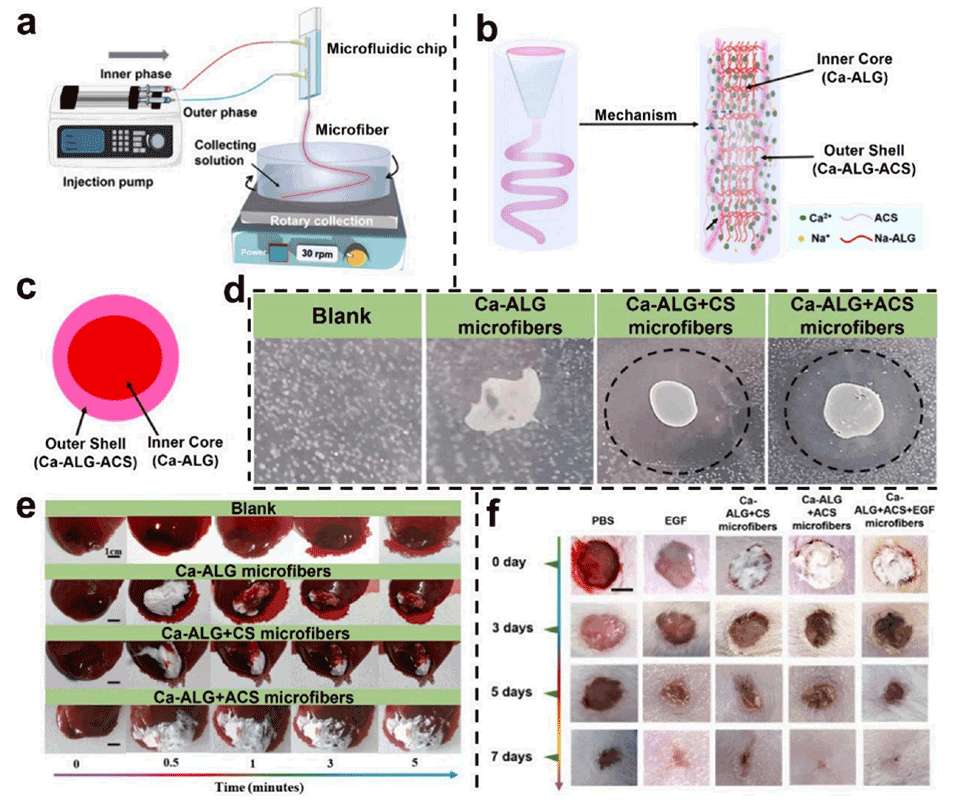

图 7(a)基于微流控平台的核壳微纤维合成过程;(b, c)核壳微纤维合成细节图;(d)不同样品对金黄色葡萄球菌(S. aureus)的抑菌效果;(e)肝脏止血实验中的出血与止血情况;(f)皮肤伤口实验结果

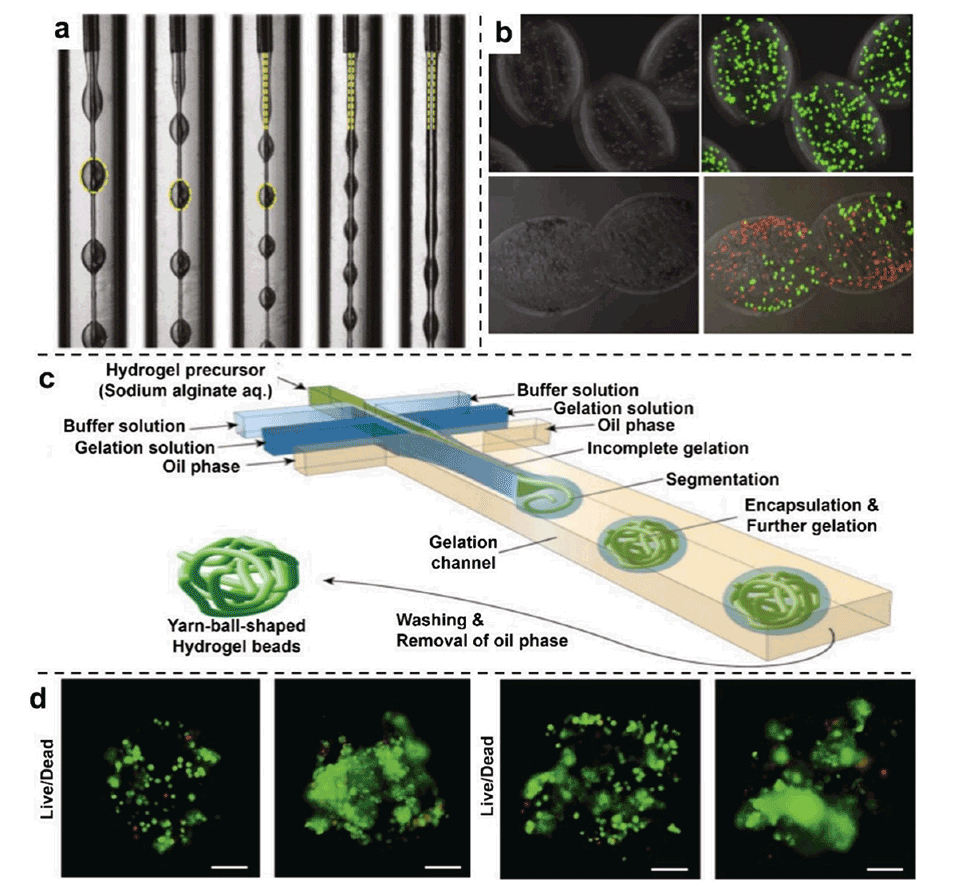

图 8(a)微流控合成过程实时监测示意图;(b)单室与双室大孔微载体的光学图像与荧光图像;(c)纱球状水凝胶微球合成示意图;(d)利用纱球状水凝胶微球进行细胞培养: hela 细胞包埋于水凝胶基质中,活细胞与死细胞分别被染为绿色与红色

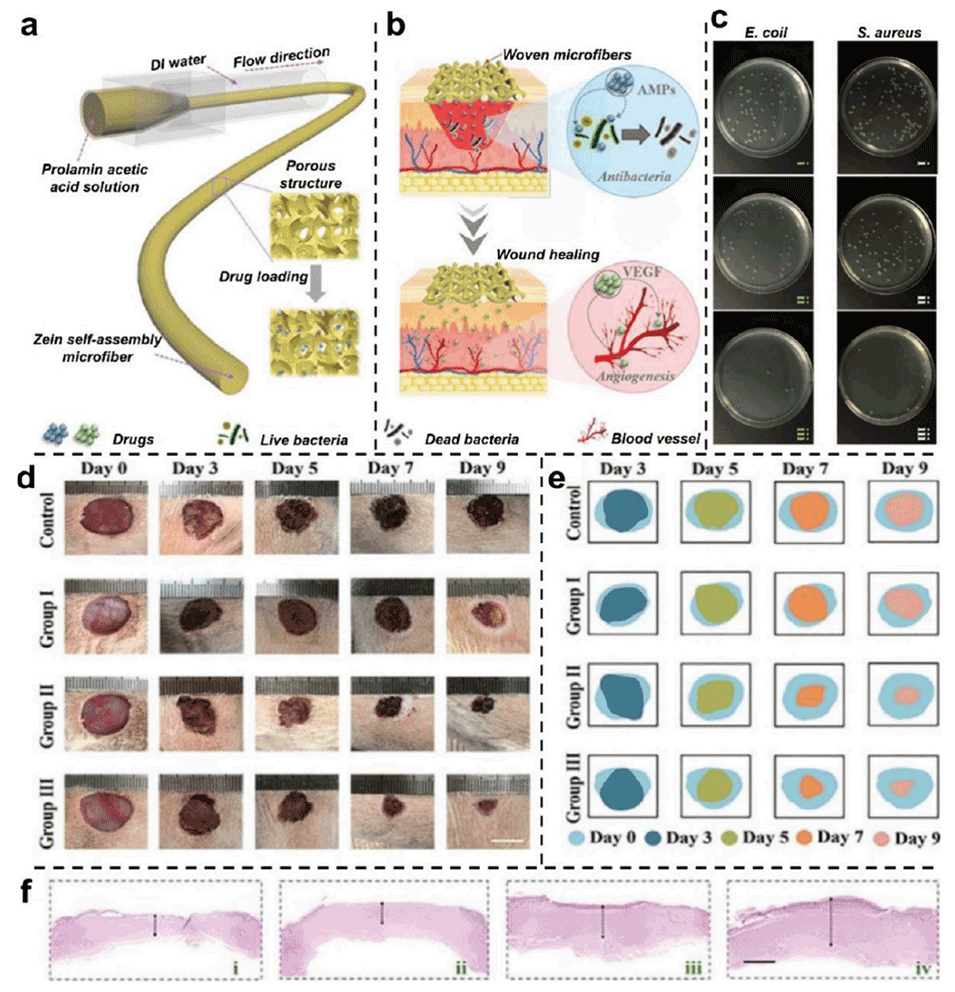

图 9(a)基于微流控纺丝技术制备的多孔水凝胶微纤维;(b)多孔水凝胶微纤维用于伤口愈合模型的示意图;(c)不同样品的抗菌实验:(i)磷酸盐缓冲液(PBS)、(ii)微纤维、(iii)载药微纤维;(d, e)四组实验中伤口在不同时间点的相对变化图像;(f)四组实验的苏木精-伊红(H&E)染色图像

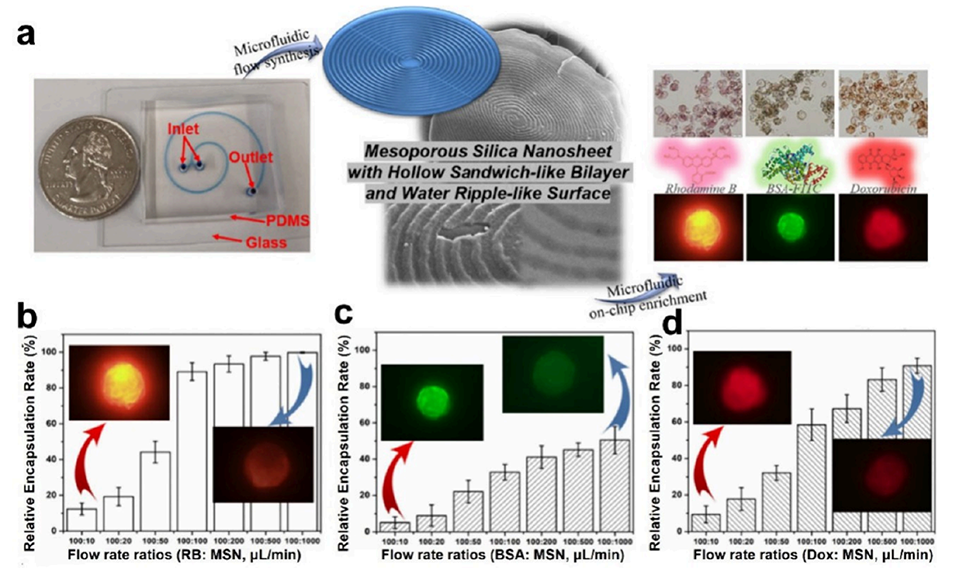

图 10(a)基于微流控的二维介孔二氧化硅纳米片合成与富集过程;(b)罗丹明 B(RB)、(c)牛血清白蛋白(BSA)、(d)阿霉素(Dox)三种物质在不同流速比下的介孔二氧化硅纳米片富集性能(基于函数模型)

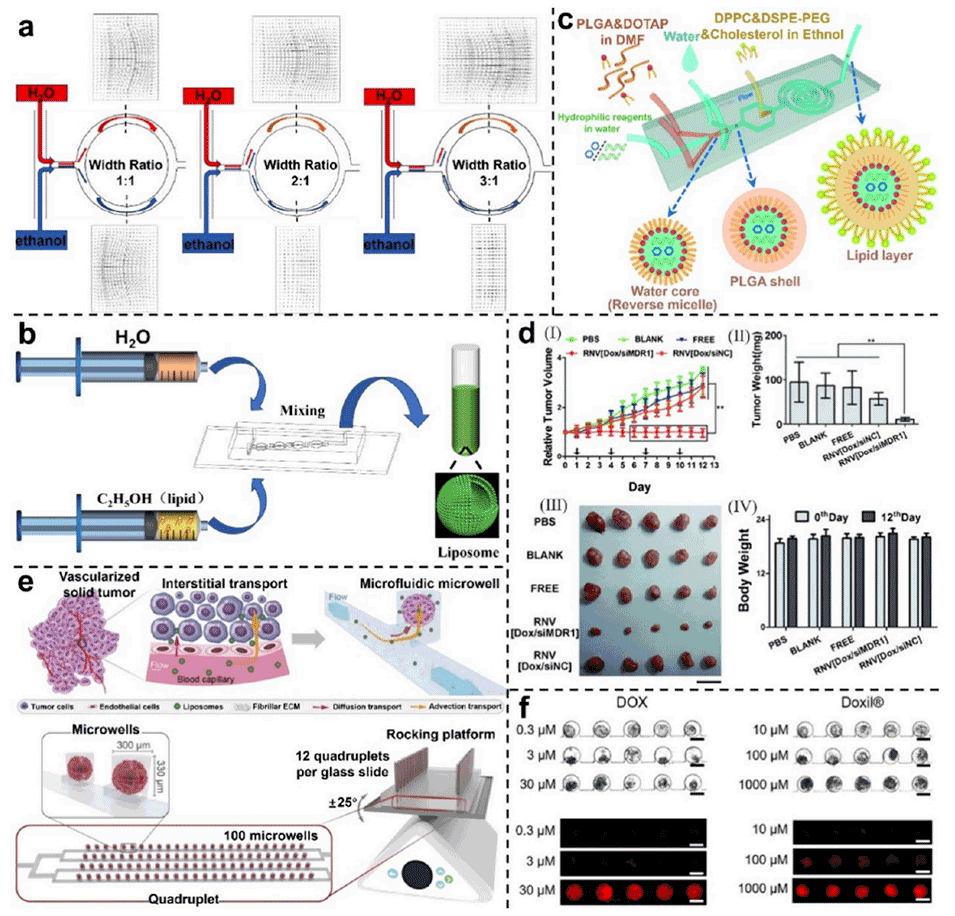

图 11(a)微混合器中乙醇与水的流动状态及二次流;(b)脂质体制备示意图;(c)基于三级微流控芯片组装的水核/聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)壳/脂质层刚性纳米囊泡;(d)对多药耐药肿瘤模型的体内抗肿瘤效果:(I)治疗后相对肿瘤体积增长曲线;(II)剥离肿瘤重量;(III)剥离肿瘤照片;(IV)给药前后小鼠体重变化;(e)将脂质体递送至多细胞肿瘤球(MTSs)的微流控平台示意图;(f)不同浓度阿霉素溶液与多柔比星脂质体(Doxil)分散液灌注 48 小时后乳腺癌多细胞肿瘤球的显微镜图像(上:明场图,下:荧光图)

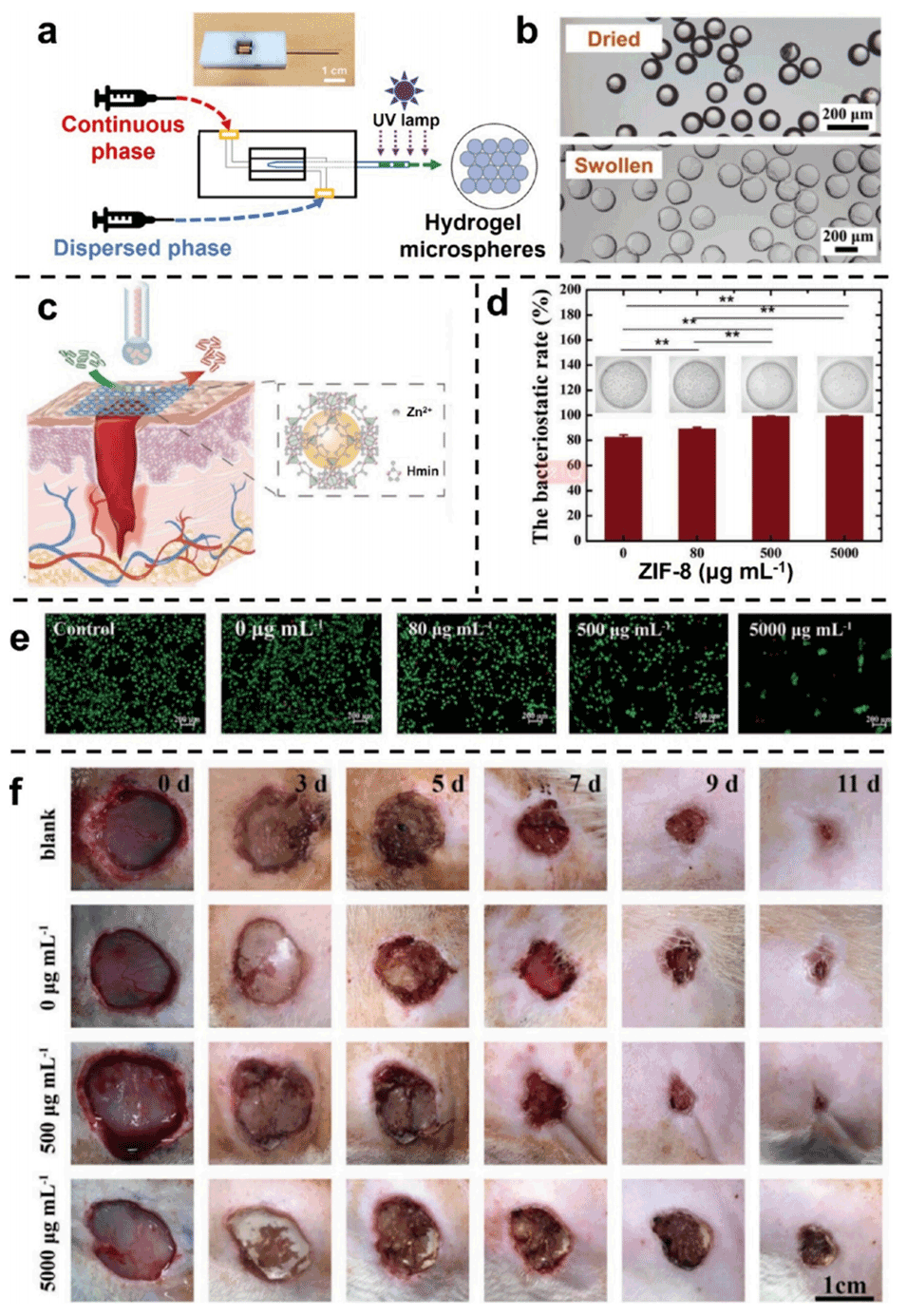

图 12(a)受乐高启发的微流控装置用于水凝胶微球合成;(b)干燥与溶胀状态下水凝胶微球(HMSs)的光学显微镜图;(c)负载 ZIF-8 的全疏水性水凝胶膜在伤口愈合中的应用;(d)不同 ZIF-8 负载浓度的膜材料抑菌性能;(e)荧光染色的 NIH3T3 细胞荧光图像;(f)0-11 天不同时间点的伤口模型照片

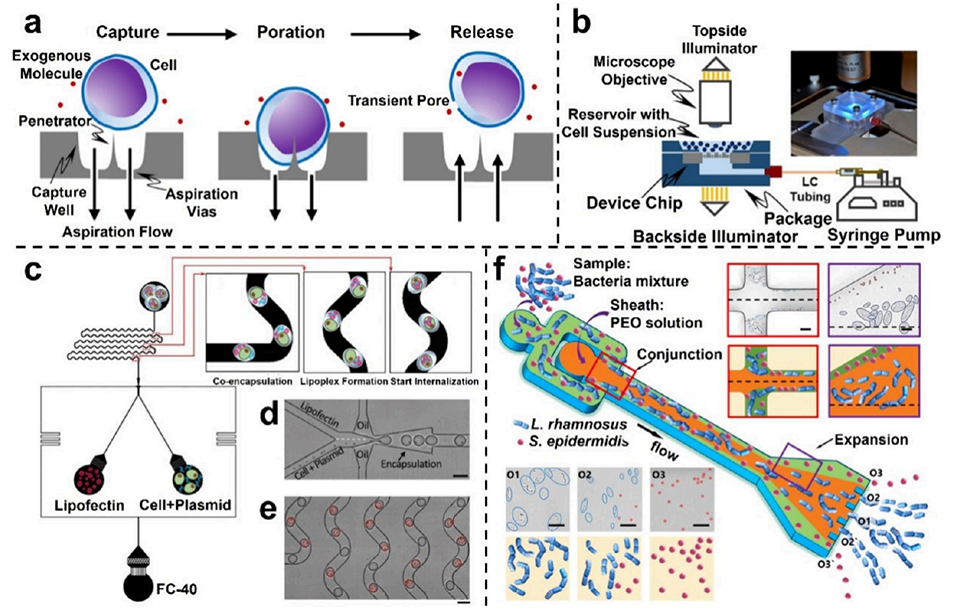

图 13(a)大规模细胞确定性机械穿孔(DMP)原理;(b)器件芯片封装示意图;(c)基于微流控的液滴单细胞脂质转染平台示意图;(d)基于微流控平台的液滴与细胞共包封过程;(e)微通道内液滴混沌对流的明场照片;(f)直微通道内鼠李糖乳杆菌(L. rhamnosus)与表皮葡萄球菌(S. epidermidis)的分离过程

论文链接:https://doi.org/10.1021/acsami.4c22581

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)