导读:

磷脂,特别是磷脂酰胆碱(PC),由于其生物相容性和形成稳定脂质体的能力,成为营养输送系统中的重要组成部分。近期,有研究人员成功开发了一种基于微流控技术的维生素C脂质体制备新策略。首先从蛋黄与大豆中提取并纯化得到高纯度磷脂酰胆碱,进而利用微流控装置高效制备出粒径均匀、包封率高、具有缓释特性的纳米脂质体。相关研究以“Extraction of phospholipid-rich fractions from egg yolk and soybean for the development of vitamin C-encapsulated liposomes via a microfluidic device”为题,发表于期刊《Food Chemistry》。

本文要点:

1、本研究采用溶剂提取与色谱纯化技术,从蛋黄和大豆中成功提取高纯度磷脂酰胆碱(PC),纯度分别为91.37%和82.52%。

2、利用微流控技术制备维生素C脂质体,获得粒径均匀(EPC为87 nm,SPC为101 nm)、包封率高(分别为83.31%和79.86%)的纳米颗粒。

3、制备的脂质体表现出良好的控制释放特性和储存稳定性,能有效保护维生素C,提高其生物利用度,为功能性食品和营养制剂中活性成分的高效递送提供了可靠策略。

微流控技术制备的脂质体展现出优异的单分散性(低PDI),这种“均一性”对于功能性食品的实际应用究竟有何重大意义?

低PDI(多分散指数)值(本文中<0.1)远不止是一个好看的“数据点”,它对于实际应用具有至关重要的意义和价值:

1、保证产品性能的一致性和可预测性:脂质体的尺寸直接影响其在小肠中的吸收途径(如胞噬作用)、体内分布和清除速率。如果一批产品中脂质体大小不一(高PDI),意味着其中一部分颗粒可能因尺寸过小而被快速清除,另一部分因过大而难以有效吸收,导致其体内行为不可预测,生物利用度效果波动大。而高度均一的颗粒确保了每一批产品、甚至每一颗脂质体都具有近乎相同的物理化学性质和生物学命运,从而保证消费者获得的功效是稳定、可预期的。

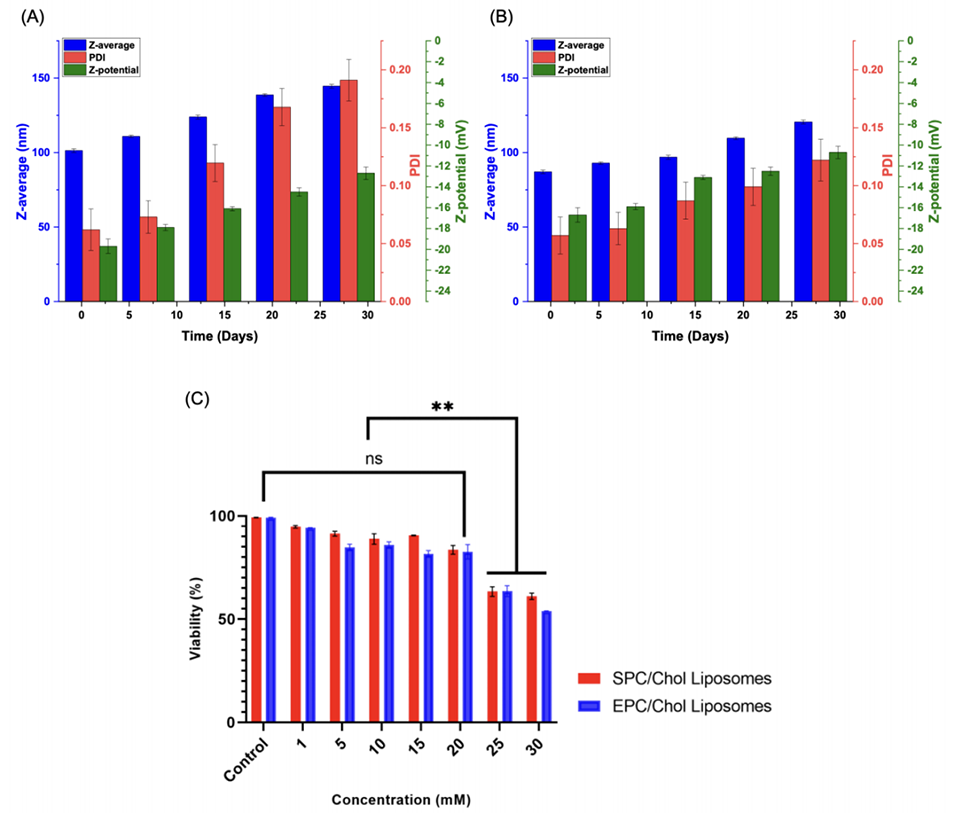

2、提升产品的物理稳定性和储存期限:根据Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO) 理论,颗粒的均匀性有助于体系形成稳定的能量势垒,减少Ostwald熟化(小颗粒溶解、大颗粒长大)和聚集沉降的发生。本文中的稳定性研究(Fig 5)显示,粒径和PDI在30天内仅小幅增加,这与其初始的低PDI密切相关。均一的颗粒体系更不易发生相分离,从而显著延长产品的货架期,这对于商品化至关重要。

3、为实现剂量精准化提供基础:在营养保健品中,活性成分的剂量需要精确控制。脂质体包封率(EE%)和载药量(LC%)的计算通常基于整体样本的平均值。如果颗粒大小不均,即使平均EE%很高,也可能意味着小颗粒包封不足、大颗粒包封过量。而单分散的体系确保了活性成分在每一个递送单元中的分布是均匀的,使得最终产品的剂量高度精准,真正实现“精准营养”。

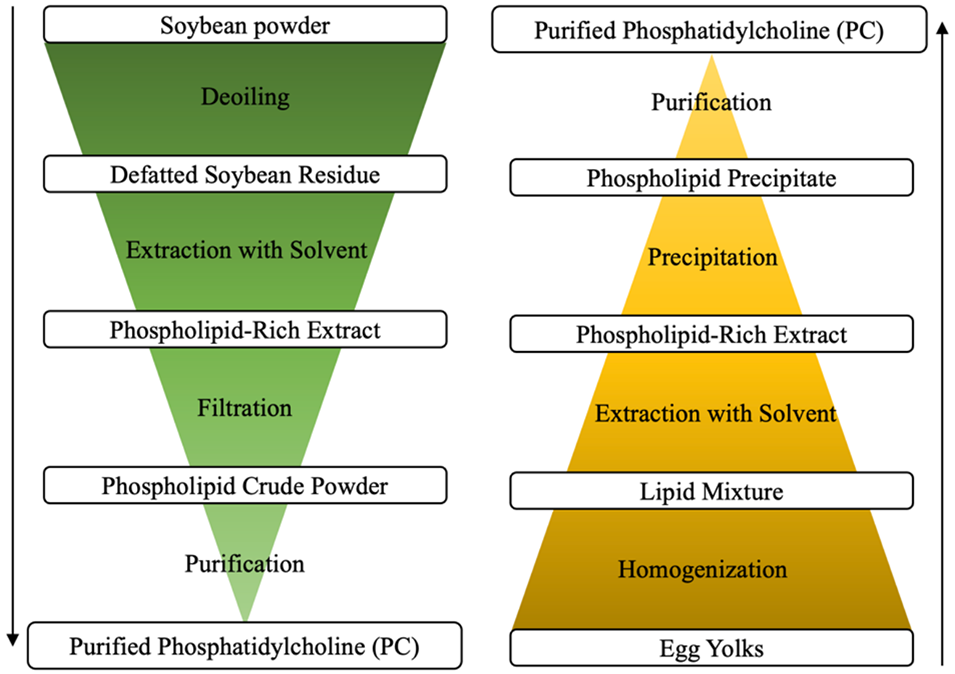

图1:从豆粉和蛋黄中分离磷脂酰胆碱(PC)的工艺流程图

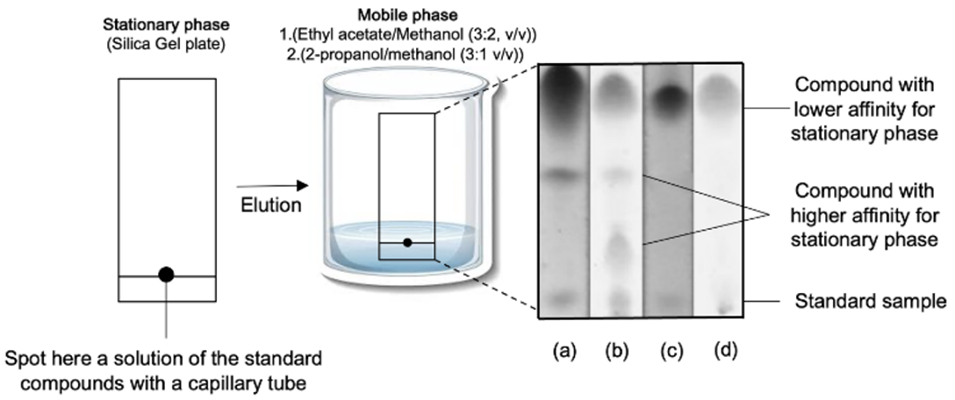

图2:经不同有机溶剂一步萃取提取自蛋黄与豆粉的PC中所分离出的脂类组分。其中,(a)为纯化前的蛋黄磷脂酰胆碱(EPC),(b)为纯化前的大豆磷脂酰胆碱(SPC),(c)为纯化后的蛋黄磷脂酰胆碱(EPC),(d)为纯化后的大豆磷脂酰胆碱(SPC)

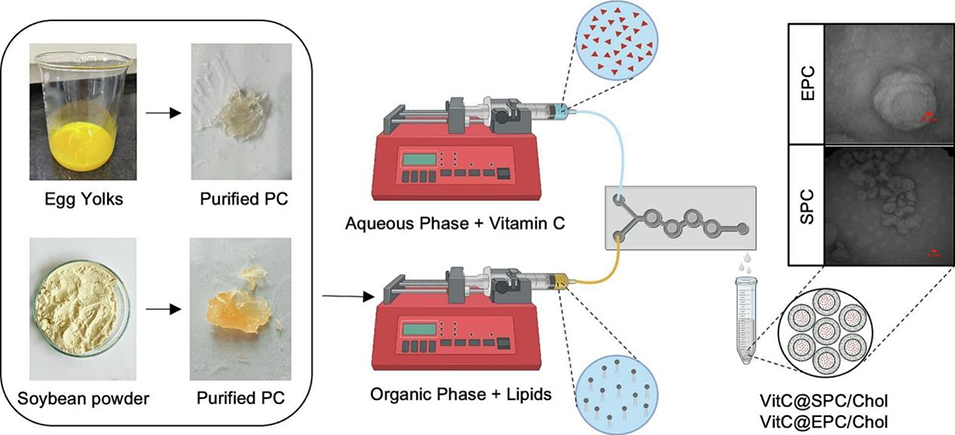

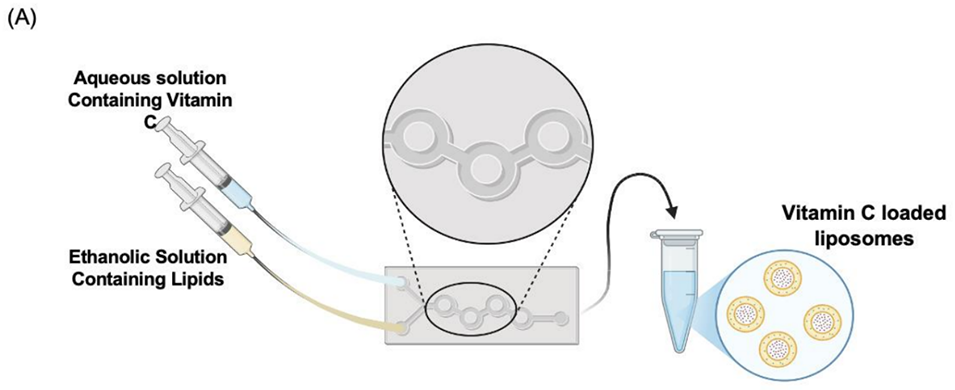

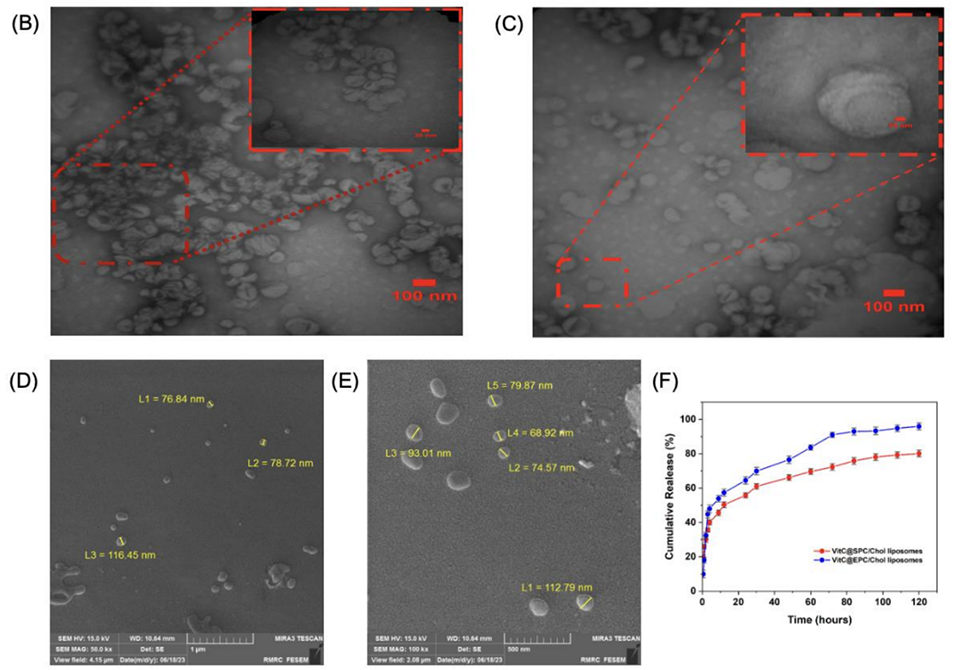

图3:(A)采用微流控系统制备的VitC@SPC/Chol与VitC@EPC/Chol;(B)VitC@SPC/Chol和(C)VitC@EPC/Chol的TEM图像;(D)VitC@SPC/Chol和(E)VitC@EPC/Chol的FE-SEM图像;(F)模拟正常组织生理环境(pH7.4)下的维生素C释放曲线

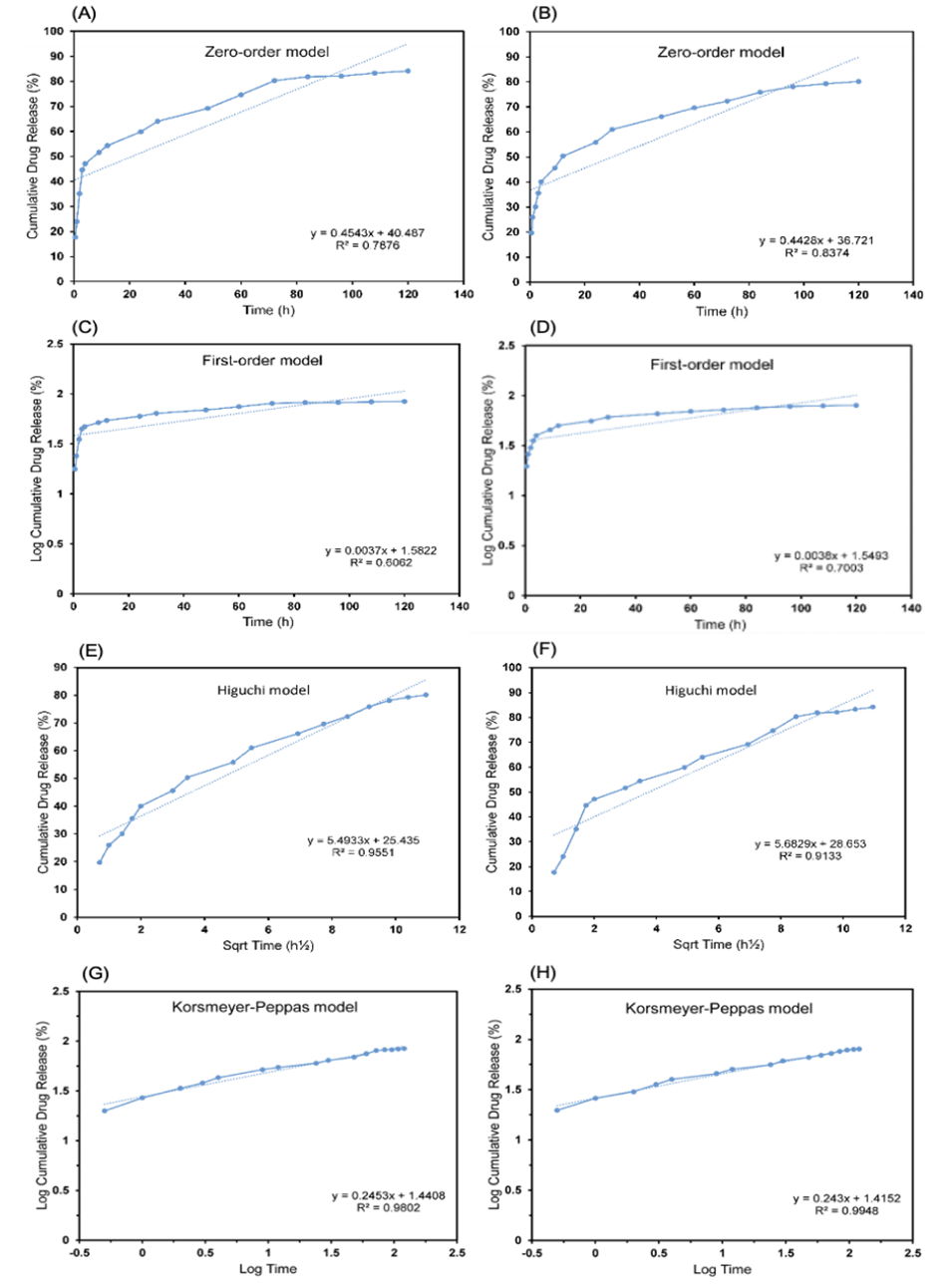

图4:释放数据与不同动力学模型的拟合结果。其中,(A)零级动力学模型拟合VitC@EPC/Chol释放数据,(B)零级动力学模型拟合VitC@SPC/Chol释放数据;(C)一级动力学模型拟合VitC@EPC/Chol释放数据,(D)一级动力学模型拟合VitC@SPC/Chol释放数据;(E)Higuchi模型拟合VitC@EPC/Chol释放数据,(F)Higuchi模型拟合VitC@SPC/Chol释放数据;(G)Korsmeyer-Peppas模型拟合VitC@EPC/Chol释放数据,(H)Korsmeyer-Peppas模型拟合VitC@SPC/Chol)释放数据

图5:(A)VitC@SPC/Chol与(B)VitC@EPC/Chol及制备后和储存(4℃,4周)后的物理稳定性。注:样品在制备后及检测前未经过滤。数据以3次独立制备的平均值±标准差(mean±SD,n=3)表示,每次制备结果为3次重复检测的平均值;(C)经不同浓度(1至30 mM)游离脂质体溶液孵育后,采用MTT法对HaCaT细胞系进行生物相容性评估的结果(数据以平均值±标准差表示,n=3)

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.146260

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)