导读:

近期,东华大学赵涛教授团队以正十八烷为芯材,通过界面聚合法,利用生物基1,5-戊二胺与HMDI在油水界面发生聚合反应,成功制备出生物基聚脲相变微胶囊。对该微胶囊的形貌、结构和热性能等进行了详细表征,并探讨了其在调温织物等领域的应用潜力。相关研究以“Preparation and characterization of n-octadecane @ bio-based polyurea microcapsules”为题发表于期刊《Sustainable Chemistry and Pharmacy》。

本文要点:

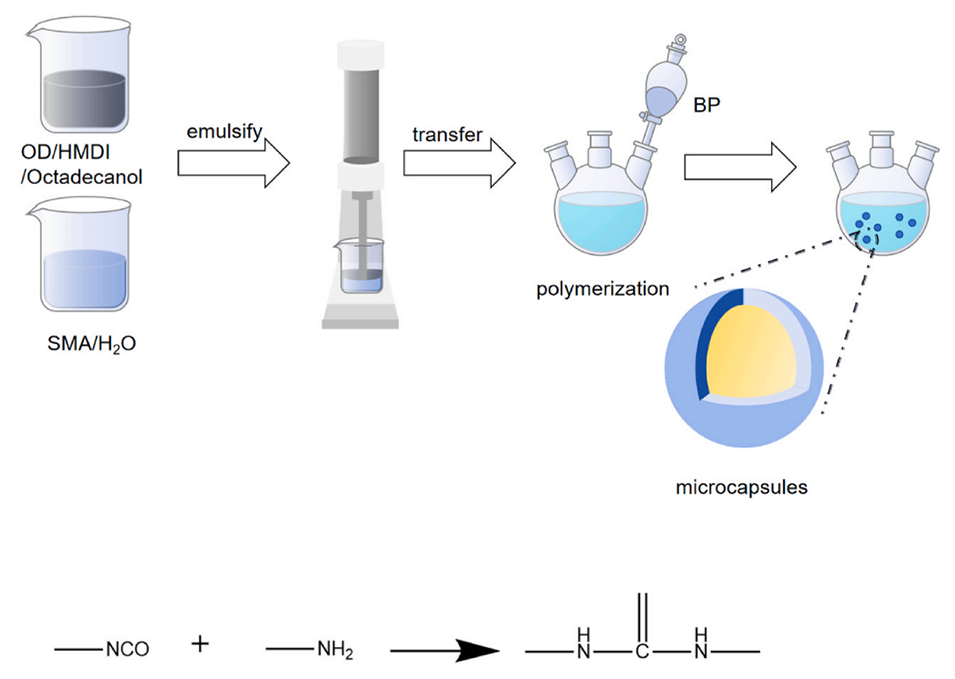

1、本研究采用界面聚合法制备了一种生物基聚脲微胶囊,以HMDI为油相单体,生物基1,5-戊二胺为水相单体,正十八烷为芯材。

2、制备的微胶囊呈球形,粒径分布均匀,平均粒径可达3μm以上,最优条件下包覆率为80.9%,熔融焓达194.2J/g,耐热性优于纯正十八烷。

3、基于生物基1,5-戊二胺的微胶囊更环保,在储能领域前景广阔。将其应用于纺织品,制得的调温织物具有良好的调温性能和水洗稳定性。

选择生物基1,5-戊二胺作为水相单体主要基于以下原因:

1、环保可持续性:传统聚脲微胶囊通常使用石油基胺类(如乙二胺),而生物基1,5-戊二胺可通过生物质发酵(如赖氨酸脱羧)获得,减少对化石资源的依赖,符合绿色化学理念。

2、反应活性匹配:胺基(-NH2)与异氰酸酯基(-NCO)的反应活性高,在界面聚合中能快速形成聚脲壁材,且生物基1,5-戊二胺的分子链结构(C5直链)提供了适当的柔韧性,有助于形成致密且稳定的壁材。

3、性能优化:研究表明,生物基1,5-戊二胺制备的微胶囊热稳定性优于传统胺类(如乙二胺),且封装效率更高(文中最高达80.9%),可能与其分子链中较长的亚甲基结构(-CH2-)有关。

4、降低毒性:避免使用芳香族胺类(如间苯二胺),减少微胶囊在使用过程中的潜在毒性风险。

图1.生物基聚脲相变微胶囊的制备流程图及反应机理图

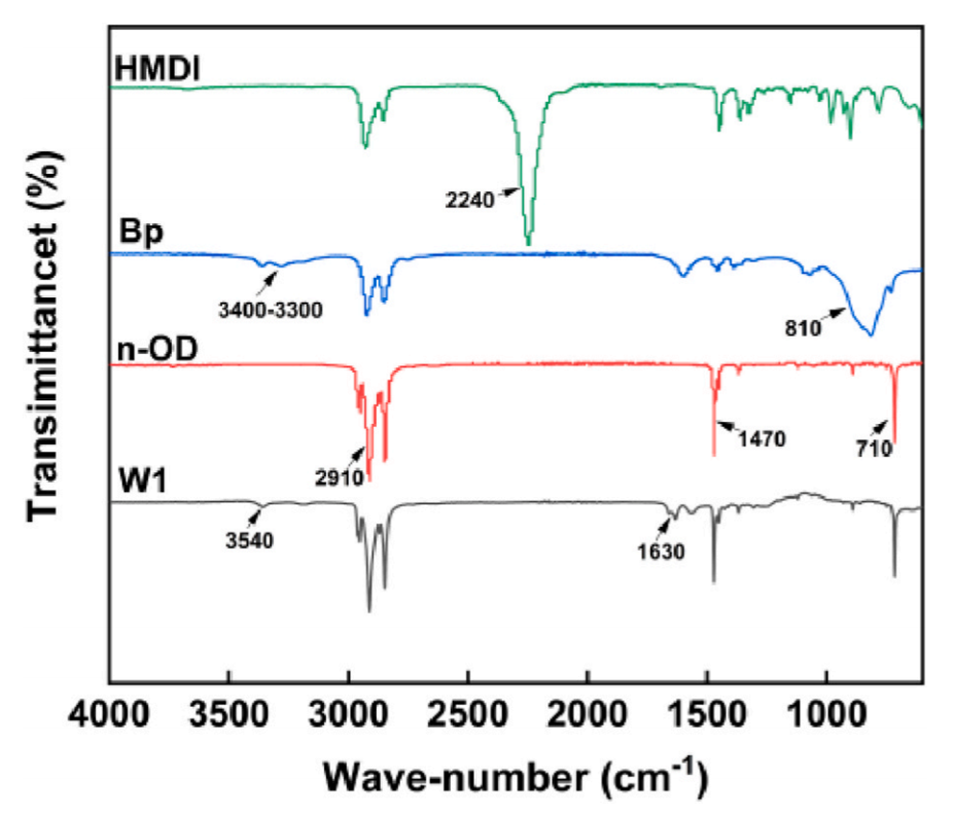

图2.生物基聚脲相变微胶囊的红外光谱图

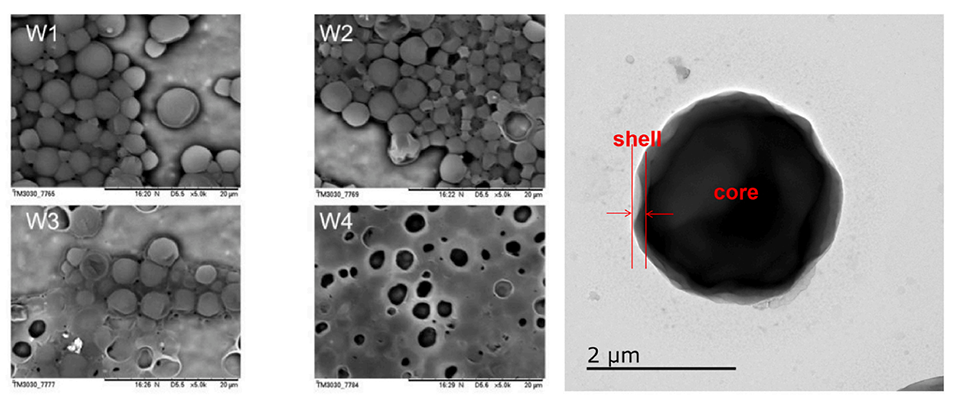

图3.不同芯壁比制备的微胶囊的扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)图像

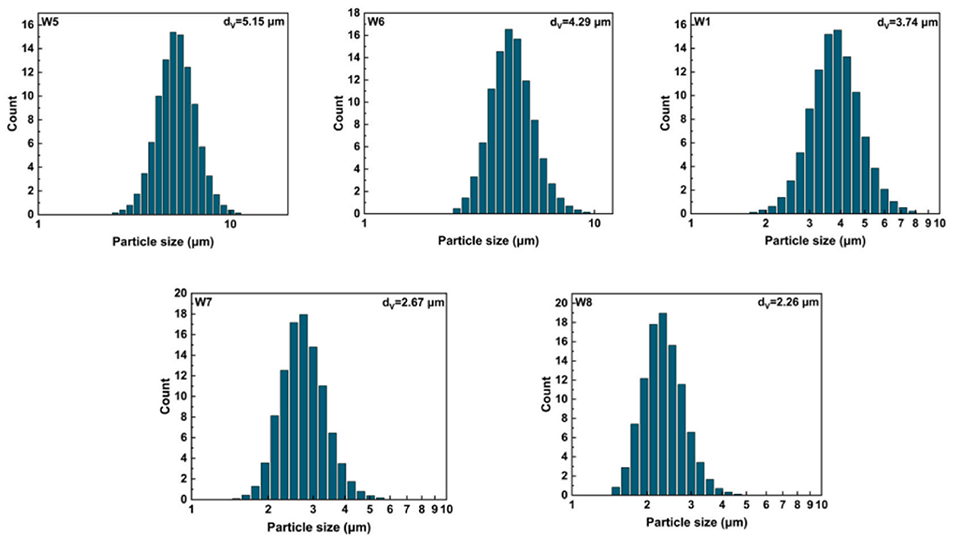

图4.不同乳化剂用量制备的微胶囊的粒径分布图

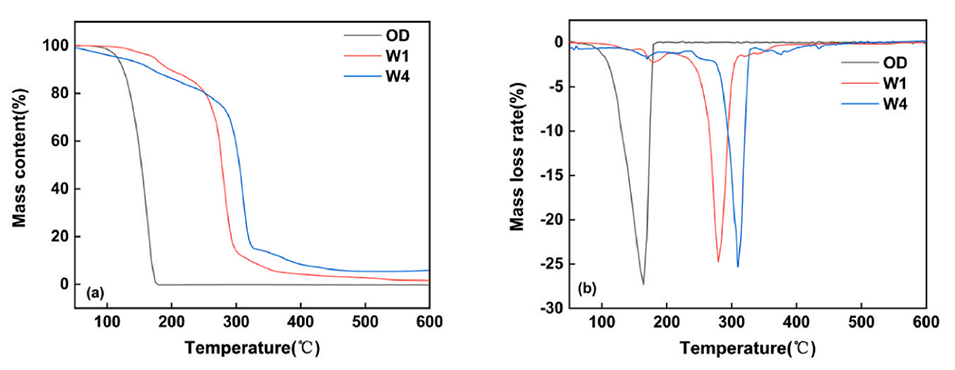

图5.十八烷(OD)、W1和W4的热重分析(TGA)曲线(a)及微分热重(DTG)曲线(b)

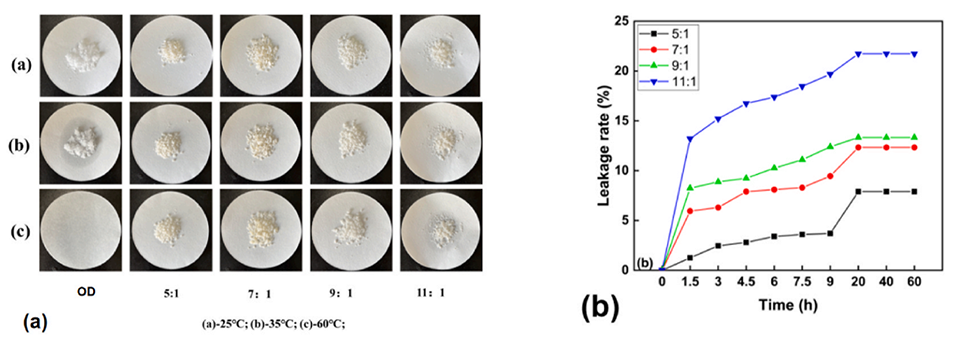

图6.(a)十八烷及微胶囊随温度升高的形态变化;(b)不同相变材料的泄漏率

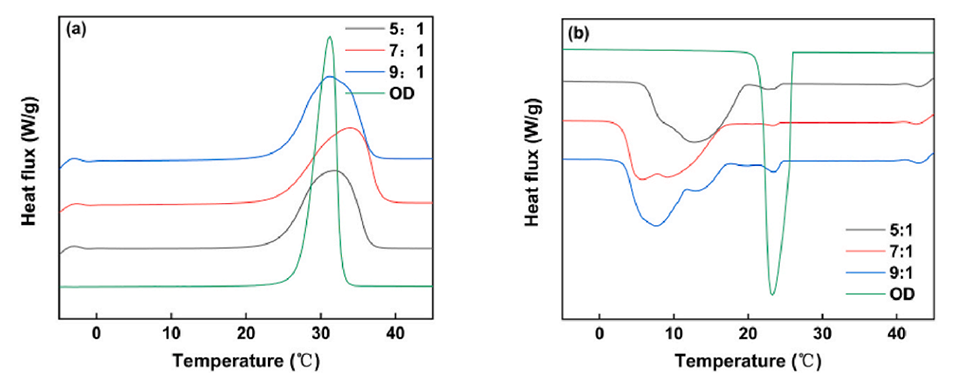

图7.十八烷及不同芯壁比微胶囊的差示扫描量热(DSC)升温曲线(a)和降温曲线(b)

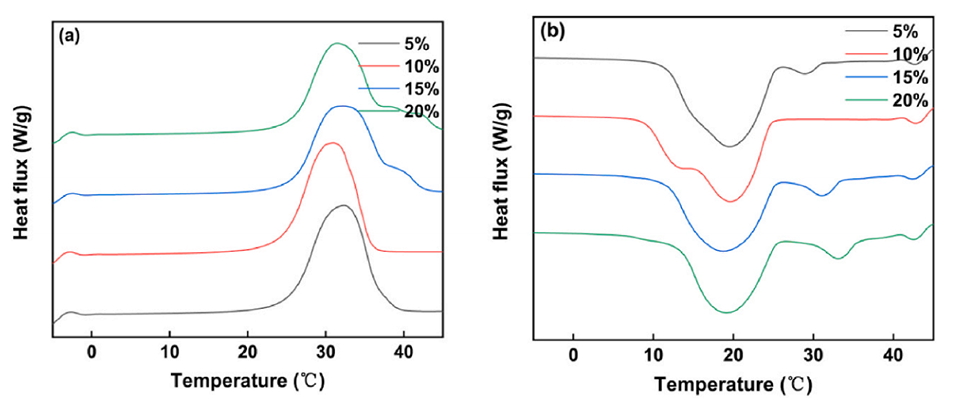

图8.不同成核剂浓度的微胶囊的DSC升温曲线(a)和降温曲线(b)

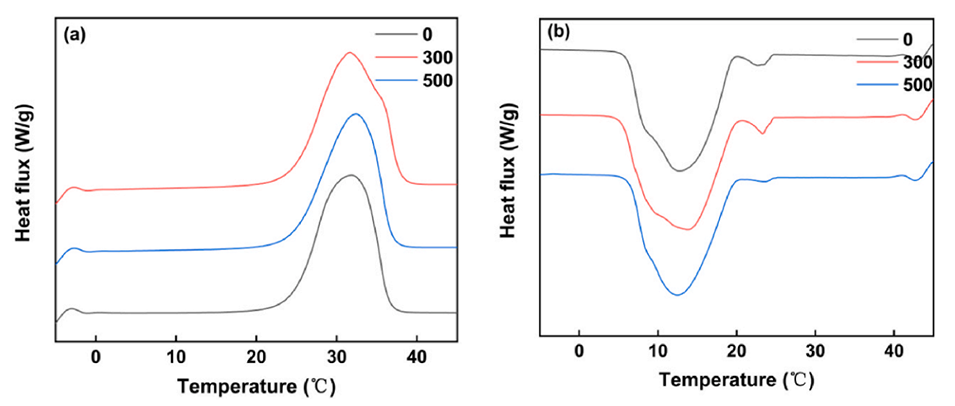

图9.不同循环次数的微胶囊的DSC升温曲线(a)和降温曲线(b)

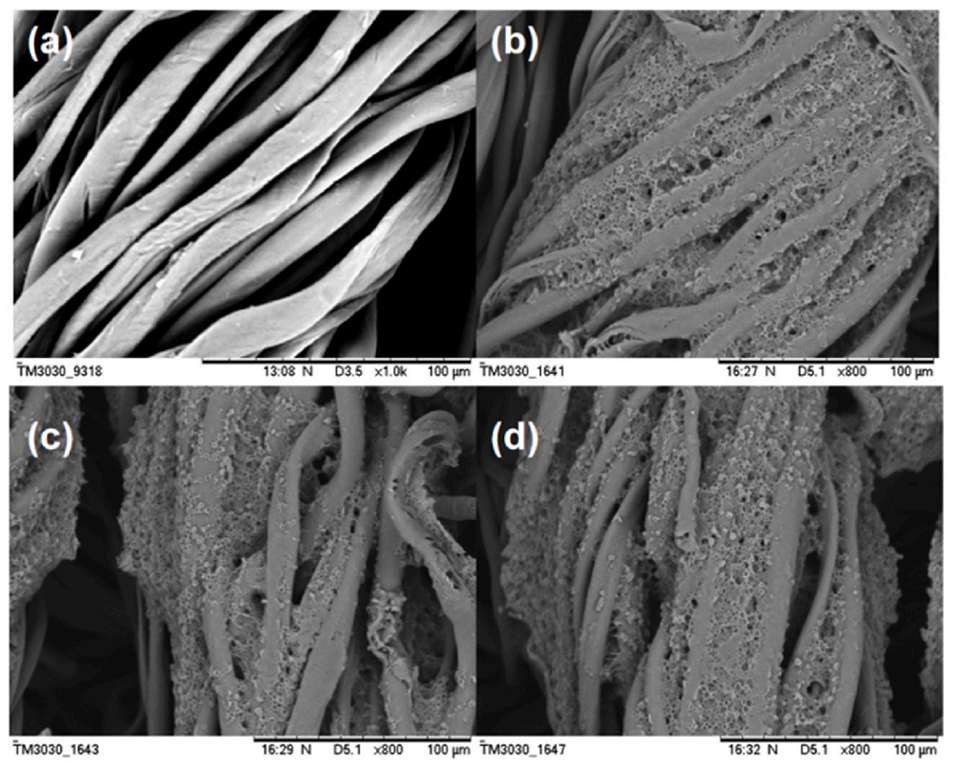

图10.(a)未处理棉织物;(b-d)调温织物

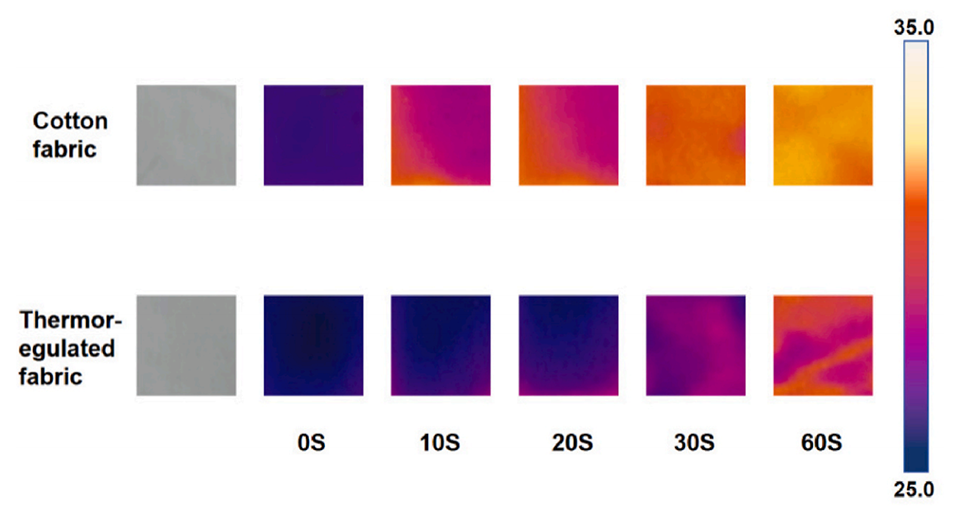

图11.棉织物与调温织物的红外热成像图

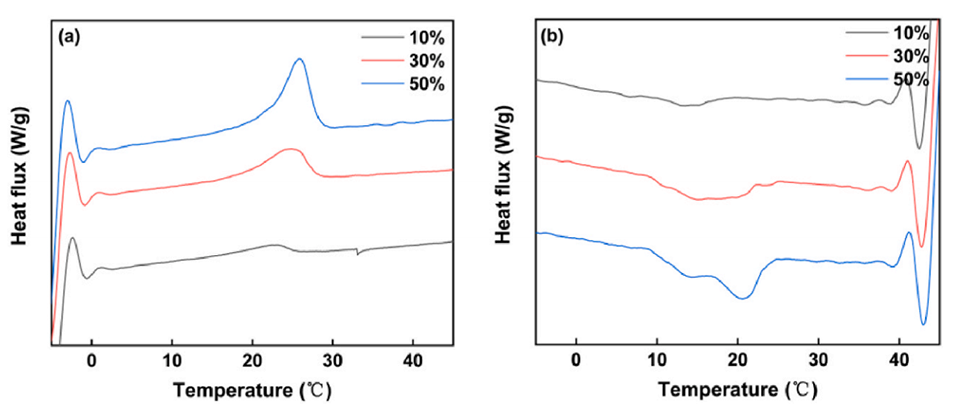

图12.不同微胶囊浓度的调温织物的DSC升温曲线(a)和降温曲线(b)

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.scp.2025.102002