随着消费者对纺织品功能化需求的提升,紫外线防护与抗菌性能已成为衡量织物品质的重要指标。传统纳米材料(如纳米银、二氧化钛)虽能增强防护性能,但生物质材料与无机材料的有效复合仍面临工艺复杂、环境适应性差等挑战。

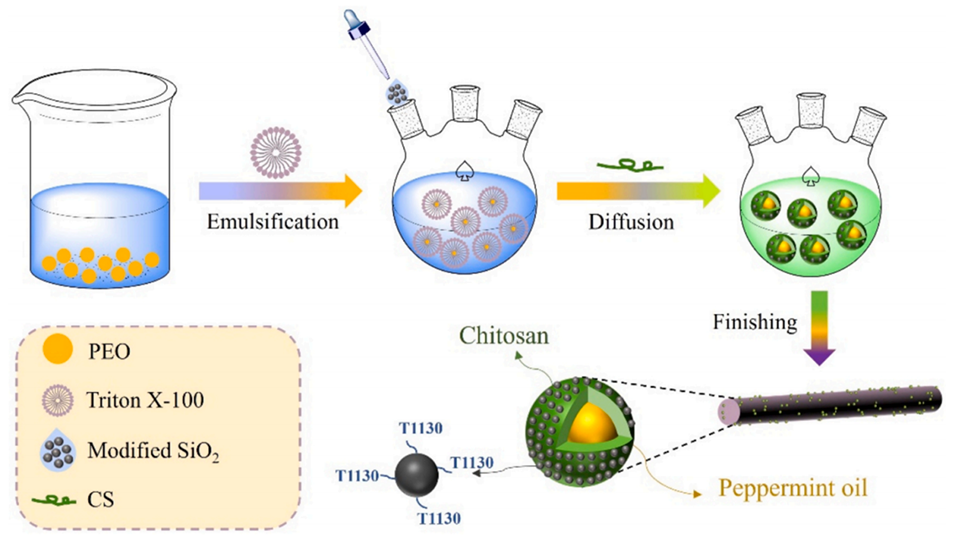

近期,江南大学纺织科学与工程学院陈坤林副教授、许波副教授等研究人员成功开发了一种基于壳聚糖和二氧化硅的复合微胶囊材料,用于赋予织物抗菌和紫外线防护的双重功能。该研究通过单凝聚法制备了以天然薄荷精油为芯材、壳聚糖和改性二氧化硅为壁材的草莓状微胶囊,并将其应用于织物涂层,显著提升了织物的多功能性和耐用性。相关研究以“Design and fabrication of silica/chitosan composite microcapsules for bifunctional fabric coating”为题目,发表在期刊《International Journal of Biological Macromolecules》上。

本文要点:

1、本研究成功设计并制备了一种基于壳聚糖与二氧化硅的草莓状复合微胶囊(PEO@CS-SiO2),用于双功能织物涂层。

2、通过单凝聚法将紫外线吸收剂T1130改性二氧化硅与壳聚糖结合形成壳层,薄荷精油(PEO)作为芯材,兼具生物相容性与抗菌性。

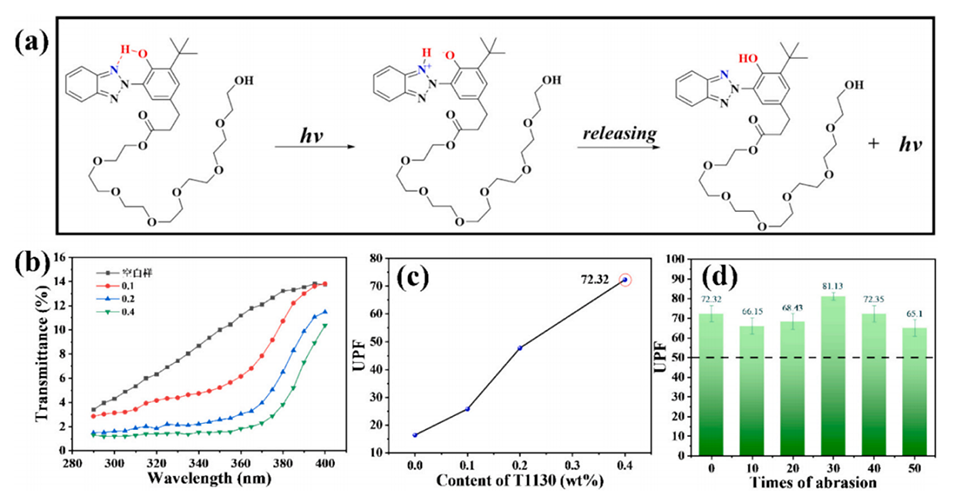

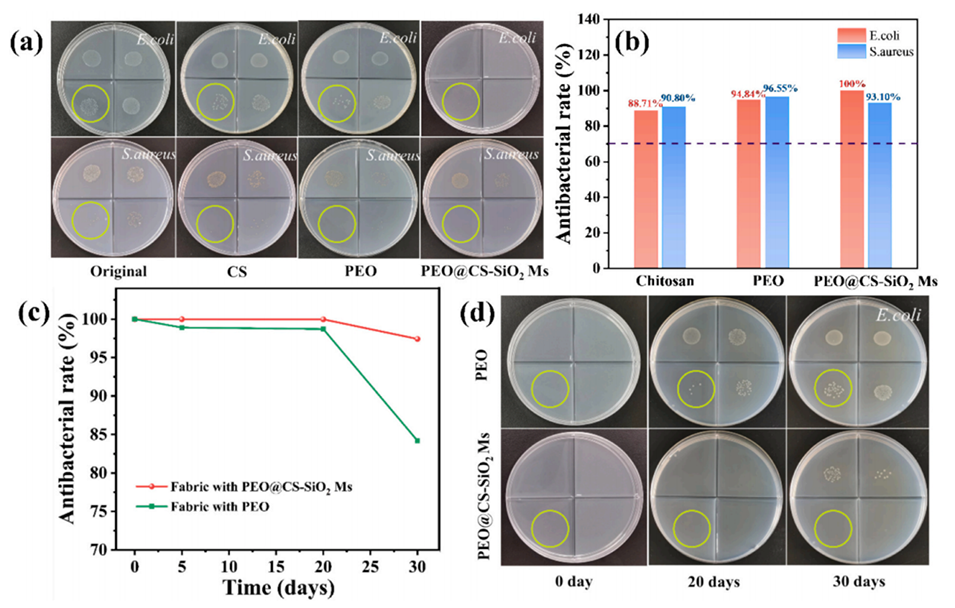

3、实验表明,该微胶囊对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率分别达99.99%和93.10%;改性二氧化硅的引入使织物紫外线防护系数(UPF)提升至72.32,达到“防紫外线产品”标准。

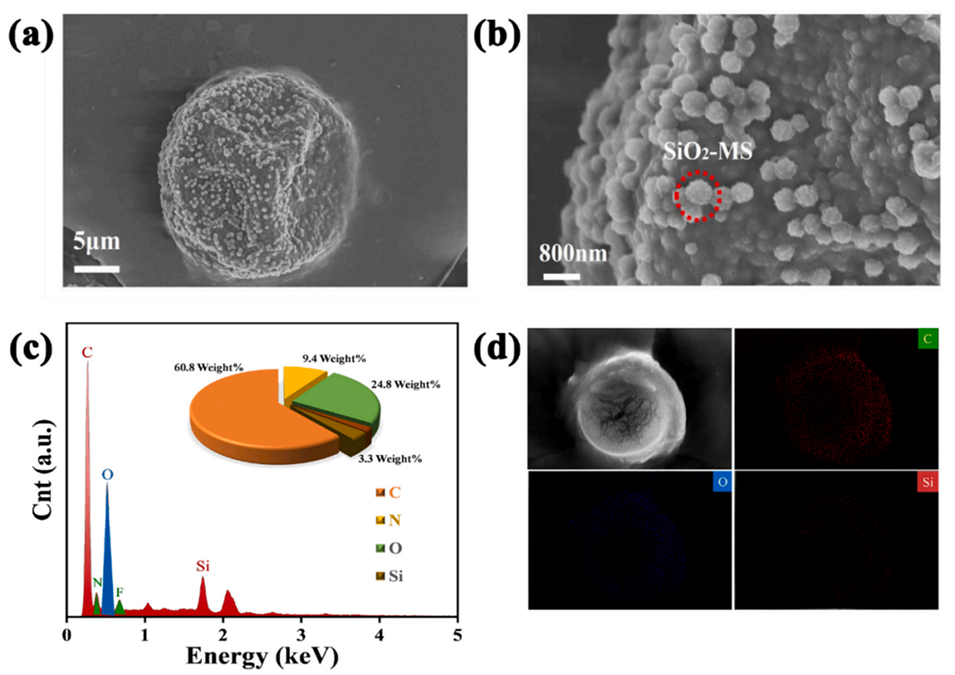

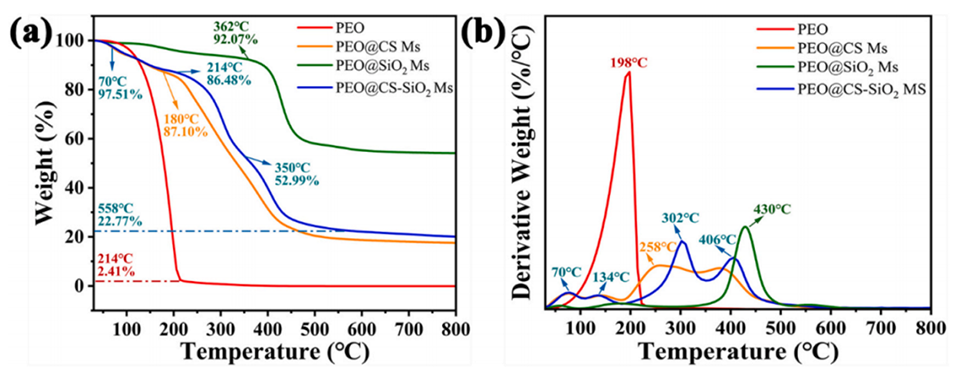

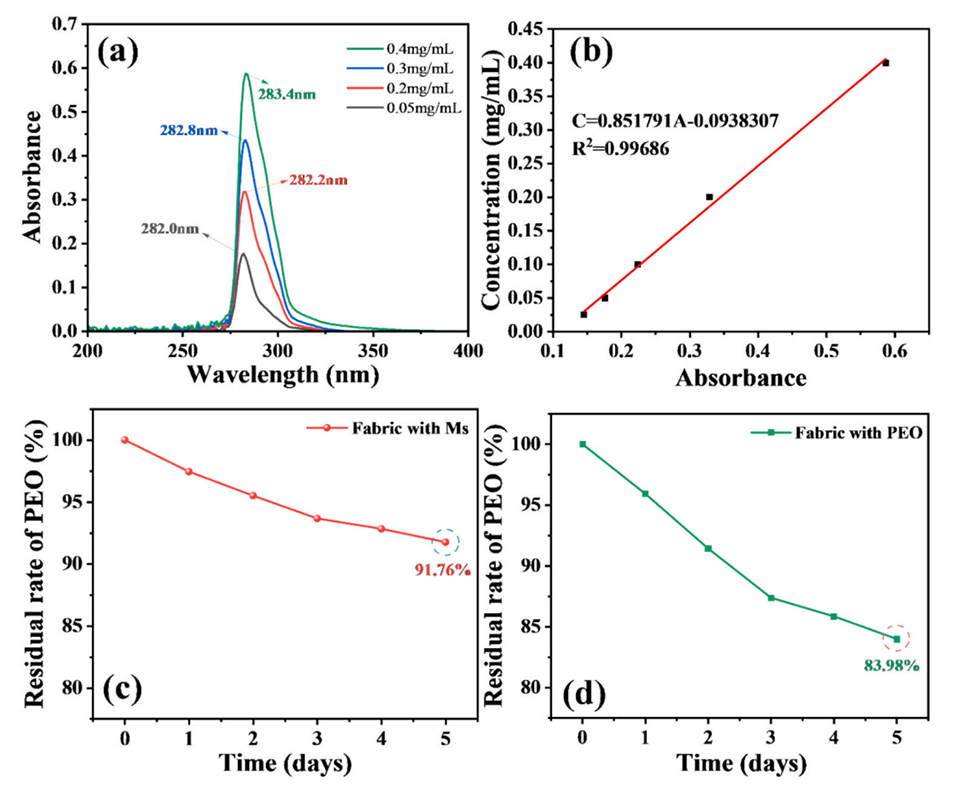

4、微胶囊表面粗糙,粒径约15 μm,热稳定性优异,在300℃内保持稳定。

5、通过浸渍工艺将微胶囊均匀涂覆于织物表面,涂层经50次干摩擦后UPF仍为65.1,耐久性显著。

6、此外,PEO缓释性能良好,5天后残留率达91.76%,符合长效抗菌需求。

7、该技术简化了有机-无机杂化材料的制备流程,且具有环境友好性,可广泛应用于窗帘、防晒服饰等家用纺织品,为多功能纺织品开发提供了新思路。

单凝聚法在复合微胶囊制备中的关键优势与潜在限制是什么?如何进一步优化工艺以提高微胶囊的均匀性与稳定性?

单凝聚法的核心优势在于其通过pH调控实现壳聚糖与改性二氧化硅的定向结合,形成稳定的草莓状复合结构。相较于传统方法(如喷雾干燥或界面聚合),单凝聚法避免了有机溶剂的使用,且通过Pickering乳液(以改性二氧化硅为分散剂)显著提升了乳化稳定性。此外,该方法通过一步反应实现了有机(壳聚糖)与无机(二氧化硅)材料的杂化,简化了制备流程。然而,其潜在限制在于粒径分布的宽泛性(平均粒径2.04 μm,PDI约0.38),可能导致涂层均匀性受限。进一步优化方向包括:

1、乳化参数调控:通过优化超声时间、乳化剂浓度(如Triton X-100)降低PDI;

2、动态交联策略:引入动态共价键(如席夫碱反应)增强壳层交联密度,提升热稳定性(当前TGA显示300℃后分解加速);

3、功能梯度设计:在微胶囊壳层中构建梯度分布的二氧化硅纳米颗粒,以平衡抗菌与紫外线防护的协同效应。

微胶囊涂层在多次洗涤与机械磨损下的耐久性如何?如何通过界面工程增强其与织物的结合力?

文中通过干摩擦测试(50次后UPF值仍为65.1)初步验证了涂层的机械耐久性,但实际应用中需考虑水洗、汗液侵蚀等因素。当前研究未涉及洗涤耐久性测试,可能成为性能短板。提升耐久性的技术路径包括:

1、化学键合增强:采用硅烷偶联剂(如IPTS)对织物表面进行预处理,使微胶囊通过Si-O-C共价键与棉纤维结合,而非物理吸附;

2、交联剂引入:在水性硅树脂(BS-45)中添加环氧基交联剂,形成三维网络结构,固化后提高涂层抗剥离能力;

3、仿生结构设计:借鉴植物表皮微纳结构,在织物表面构建多级粗糙度,通过机械互锁效应增强微胶囊附着(如仿荷叶疏水涂层)。

此外,可参考文中“缓释性能”数据(5天后PEO残留率91.76%),结合加速老化实验(如湿热循环、紫外线辐照)综合评价涂层的长期服役性能。

图1.基于二氧化硅/壳聚糖复合微胶囊的双功能织物工艺示意图。

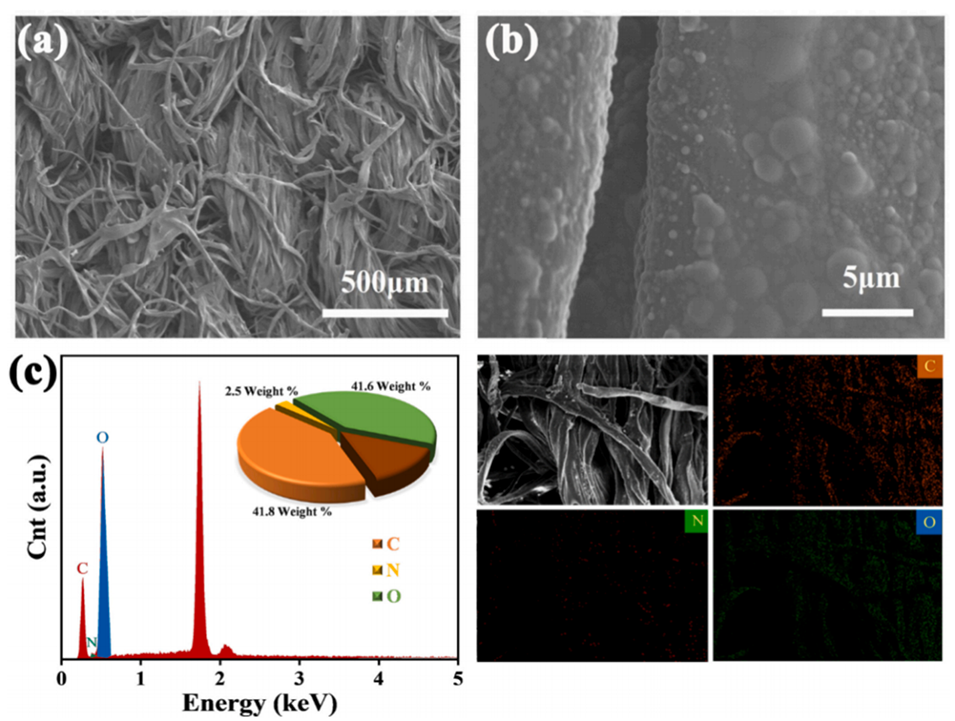

图2.(a)PEO@CS-SiO2微胶囊的SEM图像;(b)PEO@CS-SiO2微胶囊的放大SEM图像;(c,d)PEO@CSSiO2微胶囊的EDS能谱分析以及相应的映射图像。

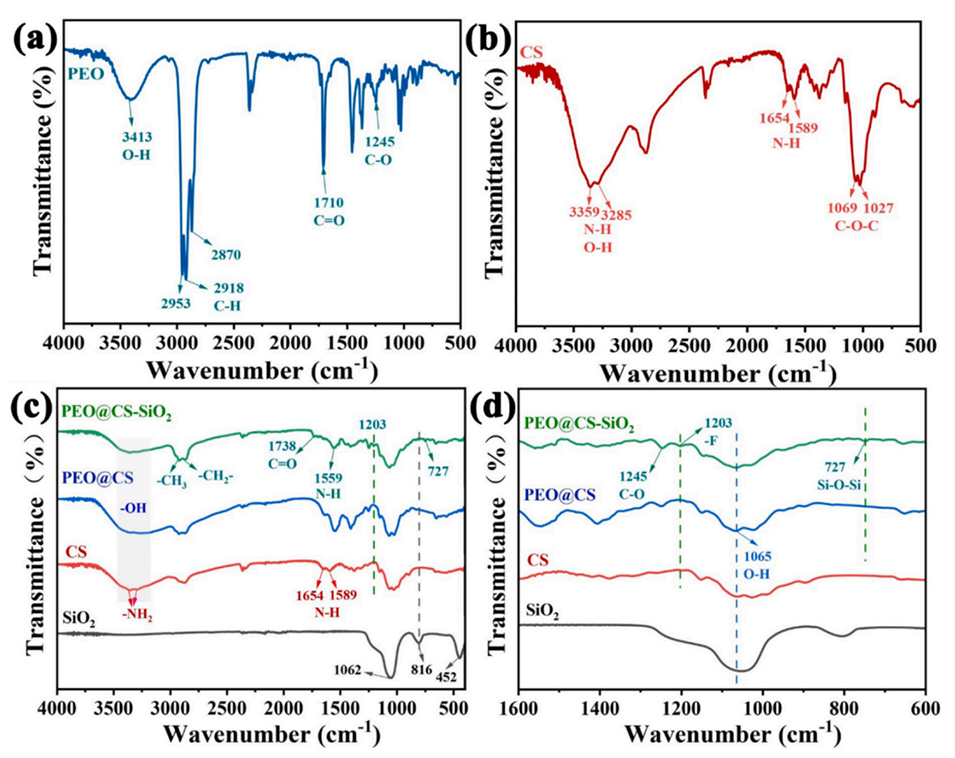

图3.(a,b)PEO和CS的FT-IR光谱;(c,d)SiO2、CS、PEO@CS,以及PEO@CS-SiO2复合微胶囊的FT-IR光谱。

图4.(a)PEO@CS-SiO2、PEO@CS、PEO@SiO2微胶囊和PEO的TGA曲线;(b)PEO@CS-SiO2、PEO@CS、PEO@SiO2微胶囊和PEO的DTG曲线。

图5.(a)双功能织物涂层的SEM图像;(b)放大的SEM图像;(c)基于PEO@CS-SiO2微胶囊的织物涂层的EDS光谱和相关映射图像。

图6.(a)薄荷精油-己烷标准溶液的紫外吸收光谱;(b)薄荷精油-己烷的标准曲线;(c,d)双功能涂层织物和对照织物中PEO残留率随放置时间的变化。

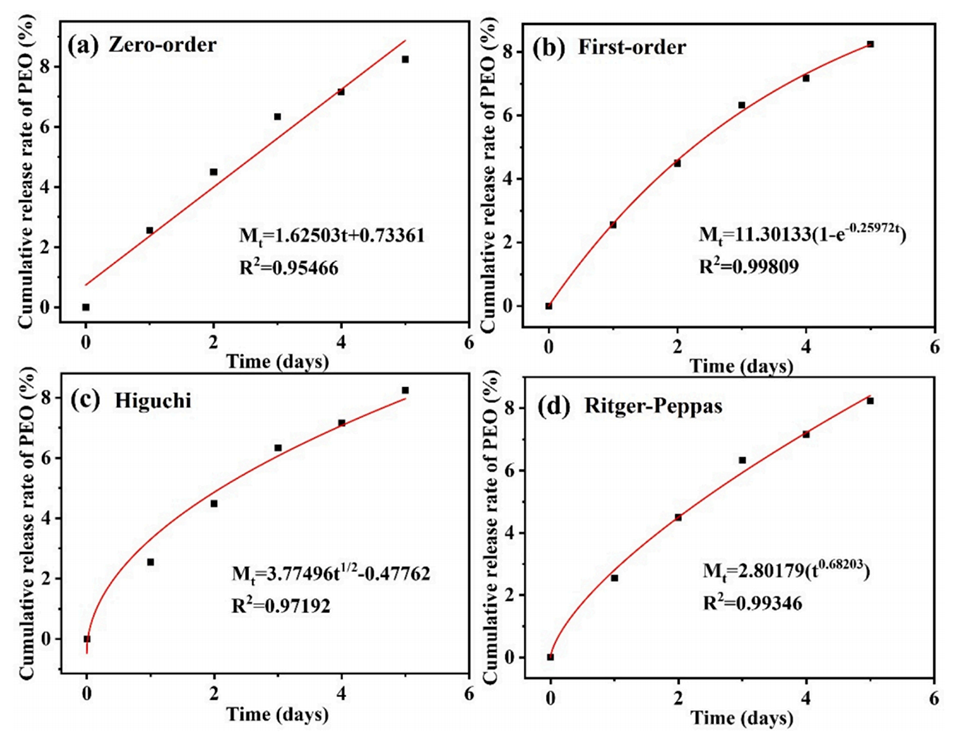

图7.不同模型拟合的释放曲线和相应动力学模型的相关系数:(a)零级方程;(b)一级方程;(c)Higuchi方程;(d)Ritger-Peppas方程。

图8.(a)T1130的紫外吸收机理图;(b)不同T1130浓度织物涂层的紫外透射光谱;(c)不同T1130含量织物涂层UPF的变化;(d)不同磨损时间后织物涂层UPF的变化。

图9.(a)不同稀释度下,大肠杆菌和金黄色葡萄球菌在不同底物上的生长比较;(b)柱状图显示了用壳聚糖或精油处理的对照织物以及含有微胶囊的涂层织物的抗菌率;(c)放置30天后PEO@CS-SiO2微胶囊处理织物和PEO处理对照织物对大肠杆菌的抗菌持久性;(d)不同天数后不同稀释度的大肠杆菌在不同底物上的生长情况。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.143018