双乳液凭借其独特的“区室化”结构,能够实现对亲水性与疏水性成分的同步包封与可控释放,因而在制药、功能材料等领域具有广泛应用前景。其中,多核双乳液(即单个外液滴内包含多个内液滴)相比单核结构,具备更高的封装效率与更优的成本效益。

然而,该类乳液的实际应用仍面临一系列瓶颈,主要源于其热力学不稳定性,具体表现为易发生絮凝、奥斯特瓦尔德熟化、聚结及内含物泄漏等问题。加之传统表面活性剂(如Tween、Span等)依赖于分子在界面的动态吸附-解吸行为,所形成的界面膜往往机械强度不足,难以在剪切或渗透应力下提供有效的长期稳定性。

近期,江南大学食品学院徐化能教授团队提出了一种基于微流控技术与环糊精(CD)稳定的创新策略,设计“十字交叉 + 流动聚焦”混合芯片,通过CD与油相形成的类固态界面膜锁定芯层位置,系统探究了油相类型、流速比及CD浓度对液滴形成模式与特性的影响,并建立了基于无量纲数的标度律实现液滴尺寸与芯数的精准预测。相关研究以“Microfluidic programming of multi-core double emulsions locked by cyclodextrin”为题目发表于期刊《Food Hydrocolloids》。

本文要点:

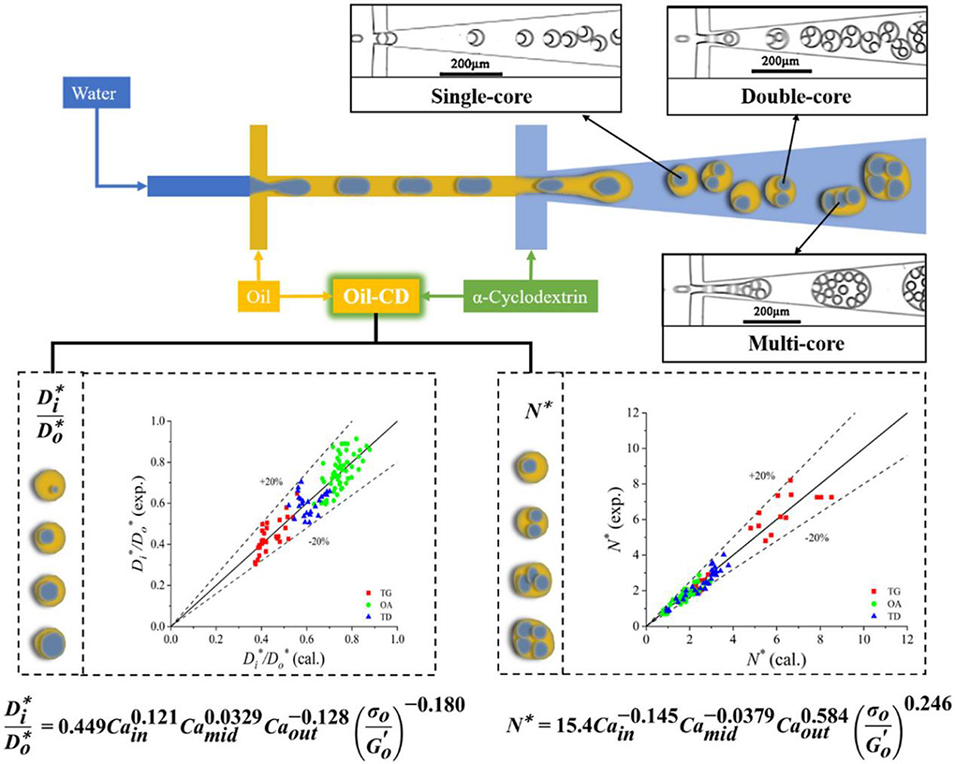

1、本研究开发了一种利用环糊精(CD)稳定多核W/O/W双乳液的微流控策略。通过集成十字交叉和流动聚焦结构的混合芯片,系统研究了油相类型、流速比和CD浓度对液滴形成模式和特性的影响。

2、结果揭示了十种动态流态,并发现油-CD包合物不仅是稳定剂,更能主动调控界面弹性,从而影响液滴尺寸、生成频率及内核数量。

3、基于界面张力与膜弹性模量之比、内中外三相毛细数等无量纲数,建立了标度律,可成功预测特定尺寸与核数的双乳液形成条件,为其理性设计提供了有效工具。

在多核双乳液稳定中,环糊精(CD)的核心作用在于通过超分子相互作用与油分子形成包合物,相邻包合物再通过氢键组装为有序微晶结构,这些微晶锚定在油-水界面并累积形成类固态刚性膜:一方面降低界面波动,抵抗剪切应力下的膜破裂,提升液滴单分散性;另一方面“锁定”内液滴核的位置,避免核融合或泄漏。

与传统表面活性剂(如Tween、Span)相比,其优势在于:传统表面活性剂依赖动态吸附-解吸行为,界面弹性不足,机械强度低(尤其在剪切/渗透应力下);而CD-油包合物形成的刚性膜具有更高界面弹性与机械稳定性,且CD的稳定效果不依赖动态吸附,能长期维持乳液结构(如实验中临界浓度以上CD对液滴尺寸/频率无显著影响,但可稳定核位置)。

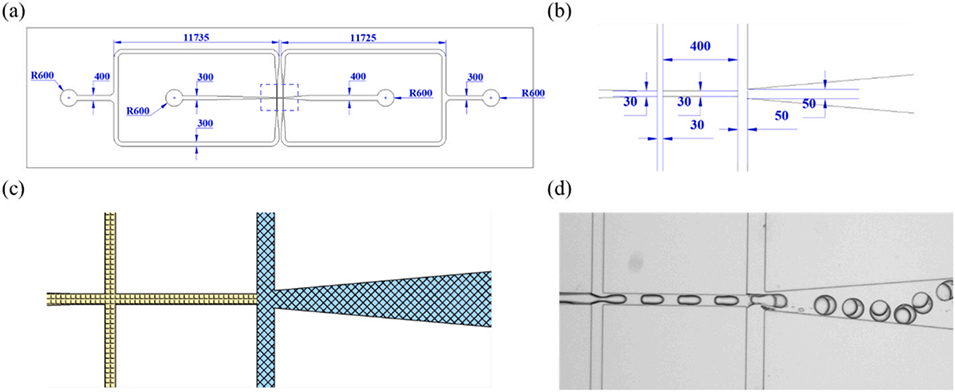

图1. (a)整合十字交叉与流动聚焦结构的混合微流控芯片示意图(单位:微米);(b)芯片放大视图(单位:微米);(c)通道壁润湿性示意图;(d)表面修饰后的双乳液形成过程。

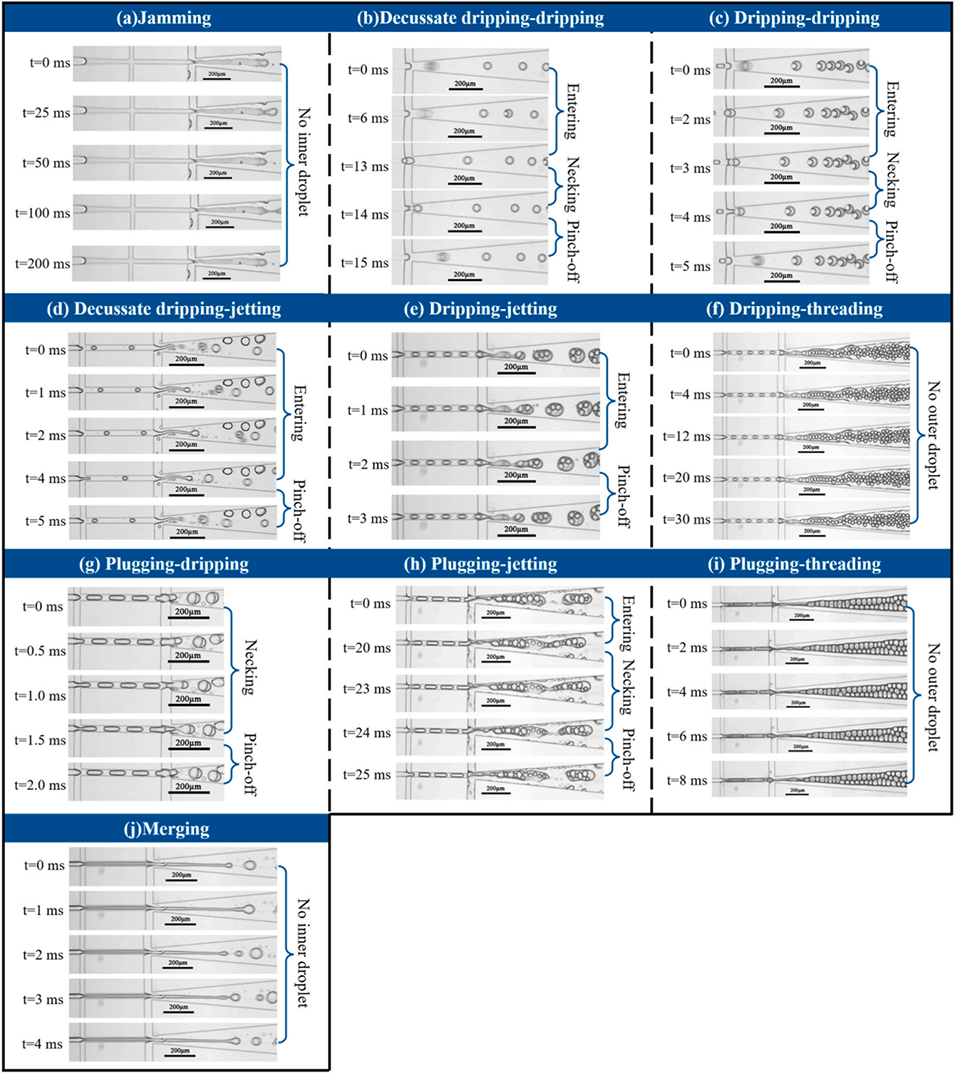

图2. 芯片内的流动模式。(a)堵塞模式;(b)交叉滴落-滴落模式;(c)滴落-滴落模式;(d)交叉滴落-喷射模式;(e)滴落-喷射模式;(f)滴落-拉丝模式;(g)塞流-滴落模式;(h)塞流-喷射模式;(i)塞流-拉丝模式;(j)合并模式。

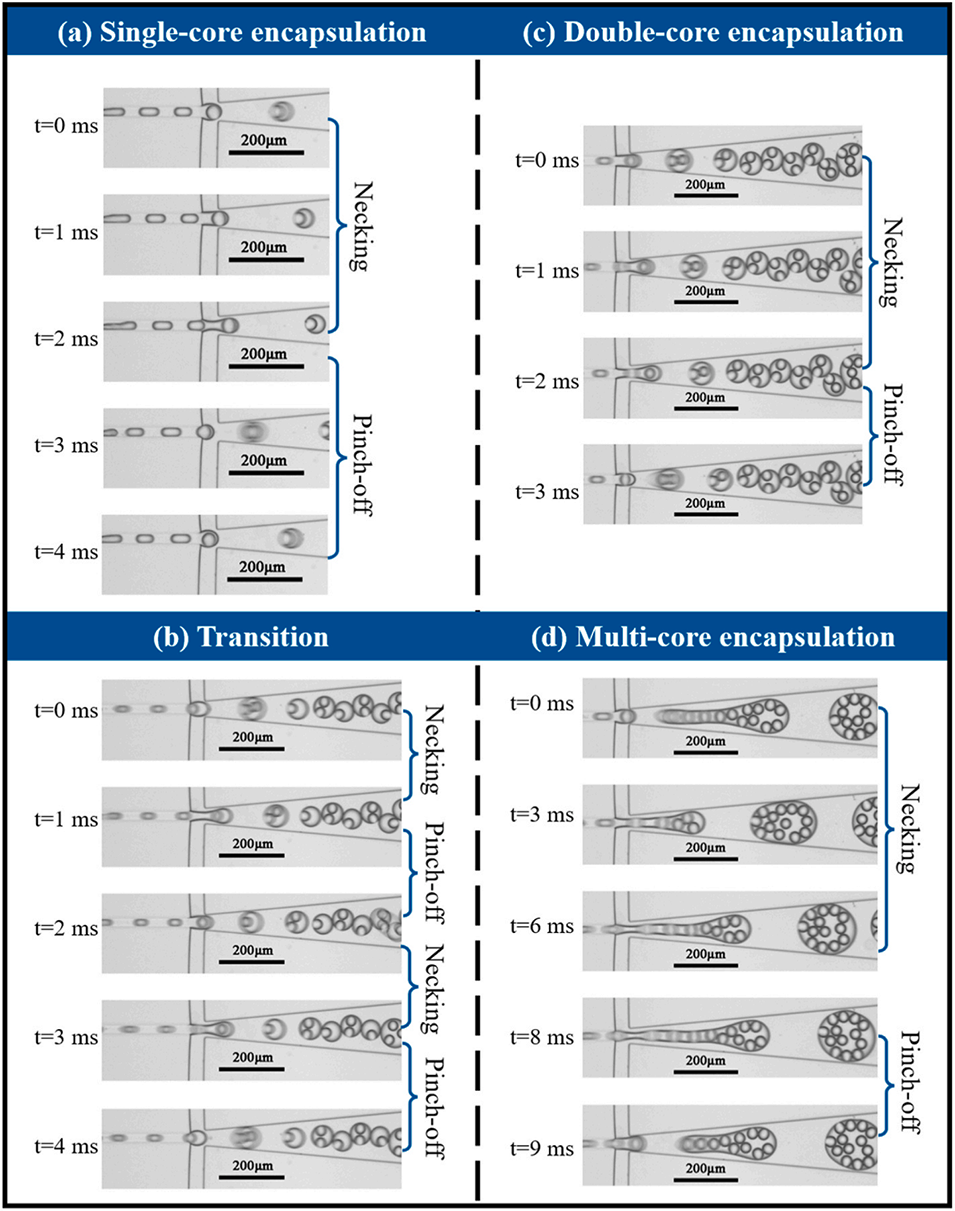

图3. 十四烷(TD)在滴落-滴落模式下的液滴封装形态。(a)单核封装;(b)单核与双核液滴过渡态;(c)双核封装;(d)多核封装。

图4. 基于内相流速(Qi)、中间相流速(Qm)与外相流速(Qo)的流动模式图:(a)甘油三油酸酯(TG)体系;(b)油酸(OA)体系;(c)十四烷(TD)体系。

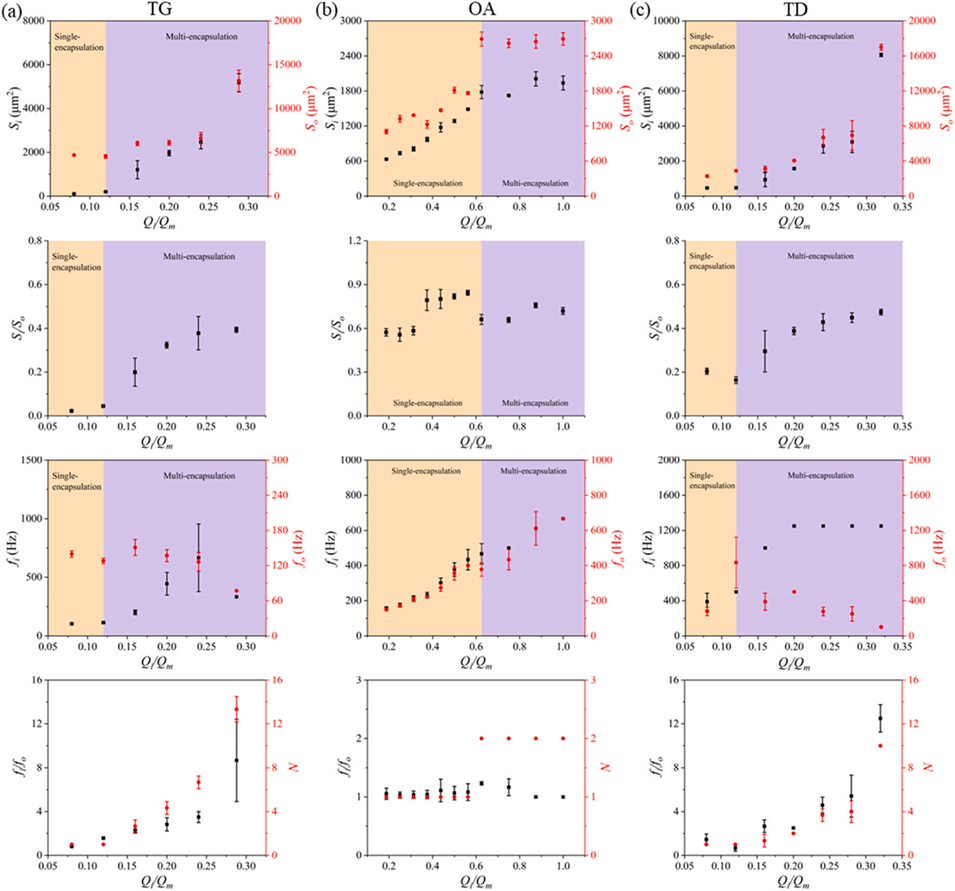

图5. 内相-中间相流速比(Qi/Qm)对液滴特性的影响:(a)甘油三油酸酯(TG)体系;(b)油酸(OA)体系;(c)十四烷(TD)体系。其中液滴特性包括液滴尺寸(内液滴投影面积Si、外液滴投影面积So、尺寸比Si/So)、生成频率(内液滴生成频率fi、外液滴生成频率fo、频率比fi/fo)及封装特性(单核或多核封装)。

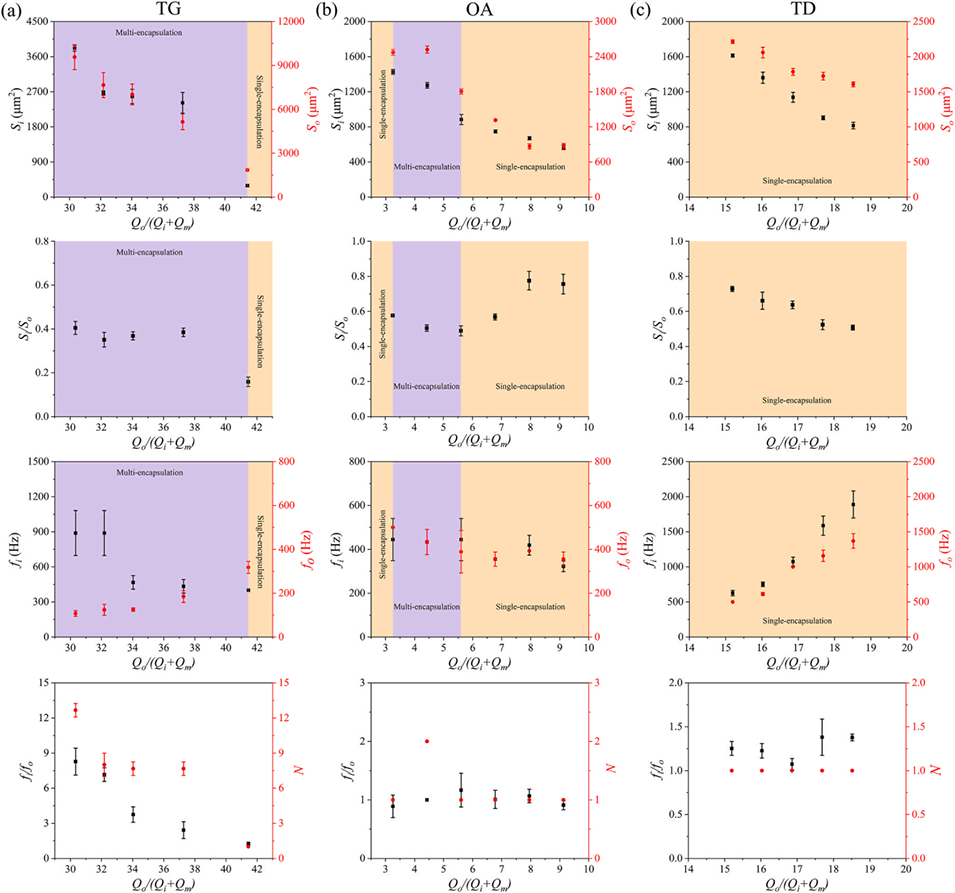

图6. 外相-总流速比(Qo/(Qi+Qm))对液滴特性的影响:(a)甘油三油酸酯(TG)体系;(b)油酸(OA)体系;(c)十四烷(TD)体系。其中液滴特性包括液滴尺寸(内液滴投影面积Si、外液滴投影面积So、尺寸比Si/So)、生成频率(内液滴生成频率fi、外液滴生成频率fo、频率比fi/fo)及封装特性(单核或多核封装)。

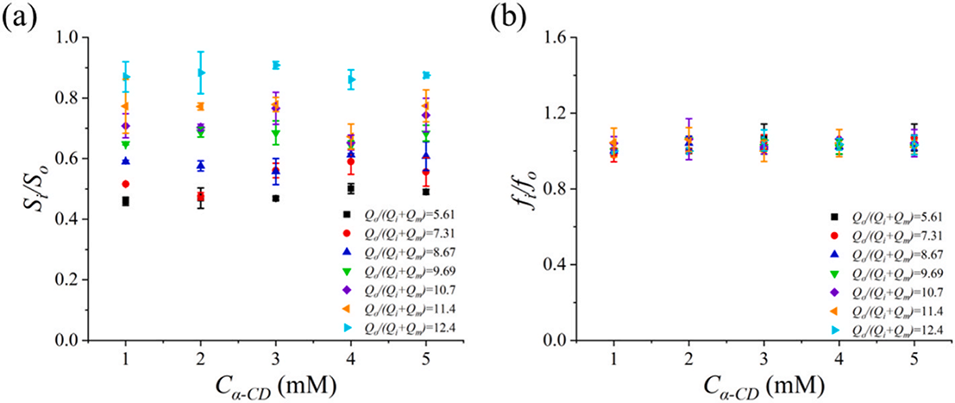

图7. 不同流速比下,环糊精(CD)浓度对液滴特性的影响:(a)液滴尺寸比(Si/So);(b)液滴生成频率比(fi/fo)。

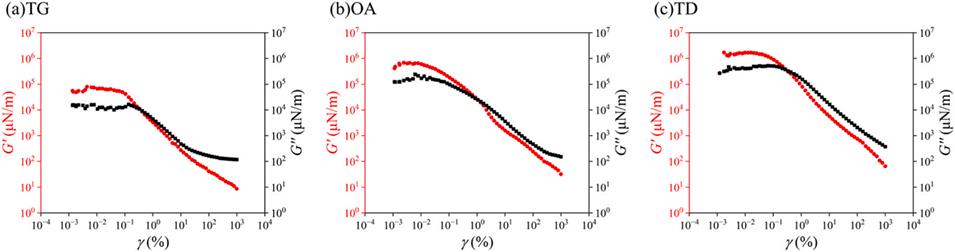

图8. 界面膜的存储模量(G',红色曲线)与损耗模量(G'',黑色曲线)随应变振幅的变化关系:(a)甘油三油酸酯(TG)体系;(b)油酸(OA)体系;(c)十四烷(TD)体系。

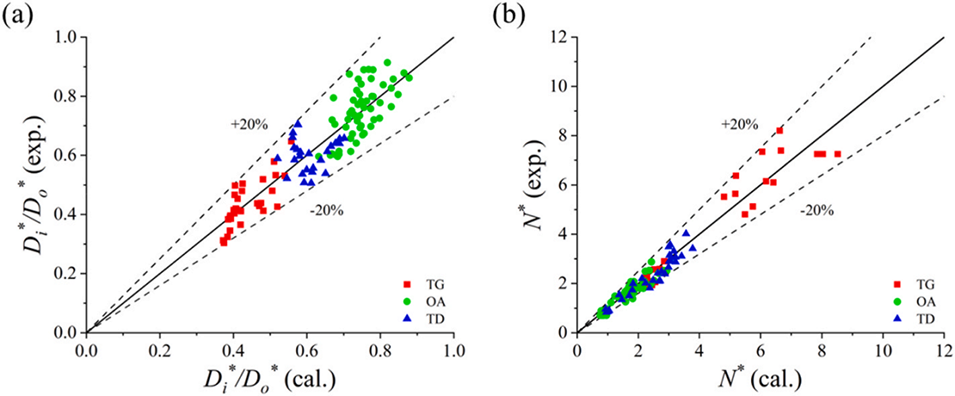

图9. 计算值与实验值的对比:(a)内液滴相对尺寸(Di*/Do*),决定系数R²=0.819;(b)内液滴封装核数(N*),决定系数R²=0.870。其中Di为内液滴等效直径,Do为外液滴等效直径,均由投影面积换算得到。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2025.112276

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)