生物活性陶瓷因其优异的骨诱导、骨传导和骨整合性能,被广泛应用于骨组织修复与再生。

聚二甲基硅氧烷(PDMS)是制造微流控芯片的首选材料之一。

本文综述了微流控纳米颗粒分离技术的基本原理,探讨了被动、主动和混合分离方法的机制、结构及其在液体活检和纳米医学中的应用。

本研究设计了一种生物模拟细胞膜包覆的磁性纳米颗粒(NPs),以解决血液循环中免疫系统对捕获探针的非特异性吸附问题。

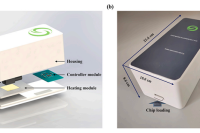

本研究开发了一种基于冻干逆转录环介导等温扩增(RT-LAMP)试剂的设备,实现了快速核酸诊断。优化后的自制RT-LAMP试剂消除了非特异性扩增。

微流控生物传感器因其高灵敏度、特异性和快速分析能力,成为检测体液中癌症生物标志物的有力工具。

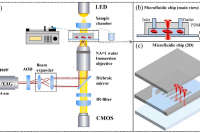

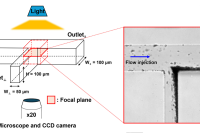

红细胞(RBC)的流变特性对人类健康至关重要。将光镊与微流体相结合,为研究RBC流变学提供了一种非接触式、灵敏和高通量的方法。

本研究提出了一种集成柔性微流控结构的电化学传感器,用于人类汗液分析。

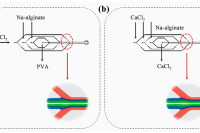

一种具有中间主管道和三个外围管道的微流控芯片,研究了不同流速对微流控芯片中层流现象的影响,并优化了流速条件以稳定制备凝胶纤维,为微流控技术的组织工程应用提供了重要参考。

细胞弹性是反映细胞结构和生理状态变化的重要生物标志物,为细胞行为提供关键见解。

本研究提出了一种集成式全自动微流控系统(LunaDx Pro System),用于快速、多重核酸提取和病原体检测。

浙江大学曹臻副教授、汪小知副教授等人提出了一种集成微通道板(MCP)的高效微流控乳液系统,利用多孔玻璃膜实现单分散液滴和水凝胶微球的高通量生成,并探讨了其在细胞培养和基因定量分析中的应用潜力。

体外神经元培养是细胞和网络神经科学的重要研究平台。

病原菌常见于食物、水和土壤中,在全球范围内构成了重大的公共卫生挑战。

本研究开发了一种新型的弯曲毛细管离心驱动(BCCD)单分散液滴生成器,仅需将旋转的弯曲毛细管浸入连续相(矿物油)中,即可实现分散相的驱动和分割。

本研究提出了一种集成微流体通道的柔性多模态生物传感贴片,用于监测与慢性伤口相关的理化参数,旨在实现个性化伤口管理。

超小硫化银纳米颗粒(Ag2S-NP)已被确定为多种成像技术的有前途的造影剂,特别是双能乳腺X线摄影。

具有单分散和均匀尺寸的水凝胶微球由于能够提供类似的体内微环境,在三维(3D)细胞培养领域具有广泛的潜在应用。

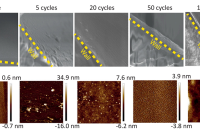

本研究探讨了如何通过早期观察预测微流体系统中的孔堵塞现象。

本研究设计了一种离心微流控系统,以加速细菌耐药性的实验进化过程。