导读:

氟化物水污染严重威胁人类健康与生态环境。近期,武夷学院杨为森副教授、南京林业大学蒋少华教授与扬州大学杨皓奇教授合作,以壳聚糖为基材,通过绿色电喷雾技术制备了负载氢氧化镧的壳聚糖微球,经戊二醛交联后用于高效除氟。该微球能通过静电吸引和配体交换作用将氟离子浓度降至安全水平,相关研究以“Glutaraldehyde-crosslinked chitosan microspheres encapsulating La(OH)3 by electrospraying for efficient remediation of fluoride ions”为题目,发表在期刊《Chemical Engineering Journal》上。

本文要点:

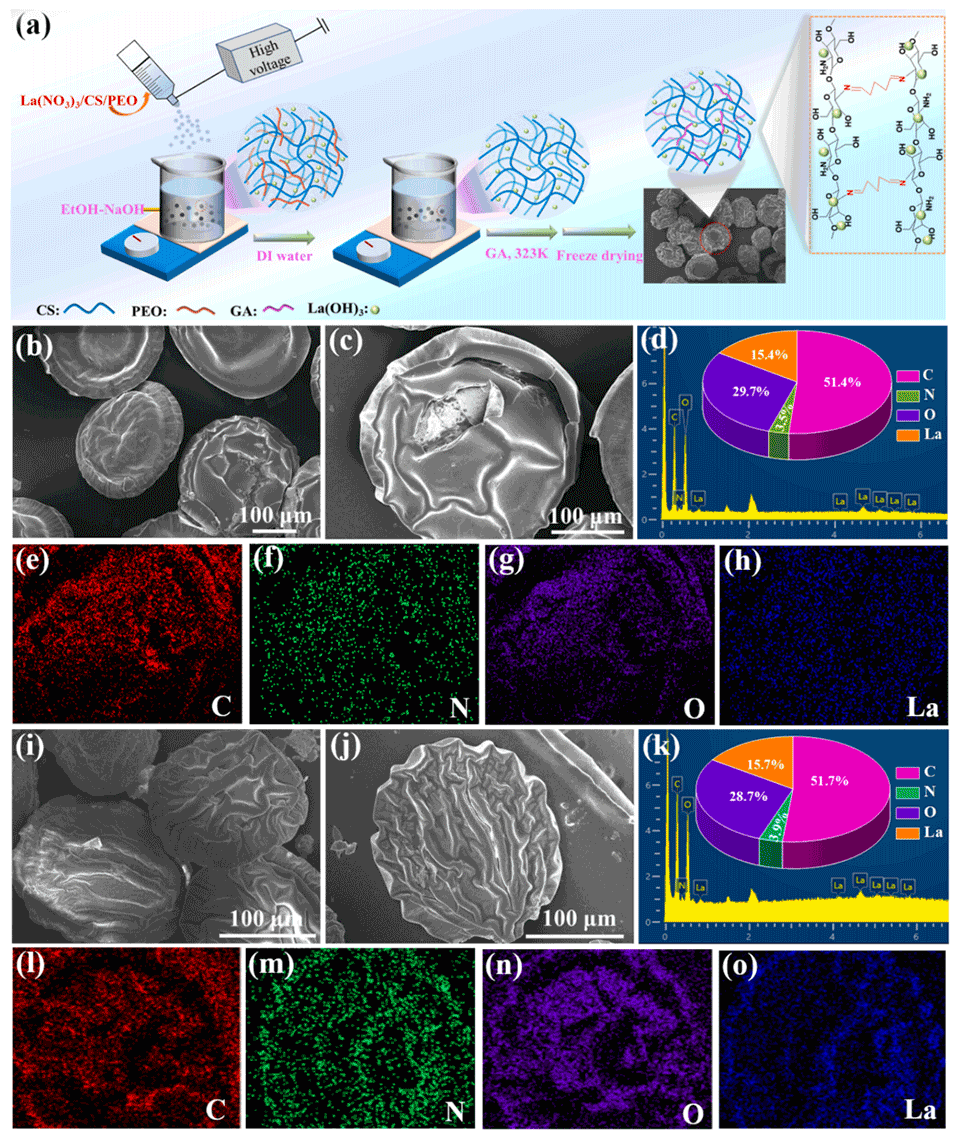

1、本研究通过绿色电喷雾技术,以戊二醛为交联剂,设计出两种壳聚糖基微球La(OH)3@GCCSx−1和La(OH)3@GCCSx−2作为氟离子清除剂。

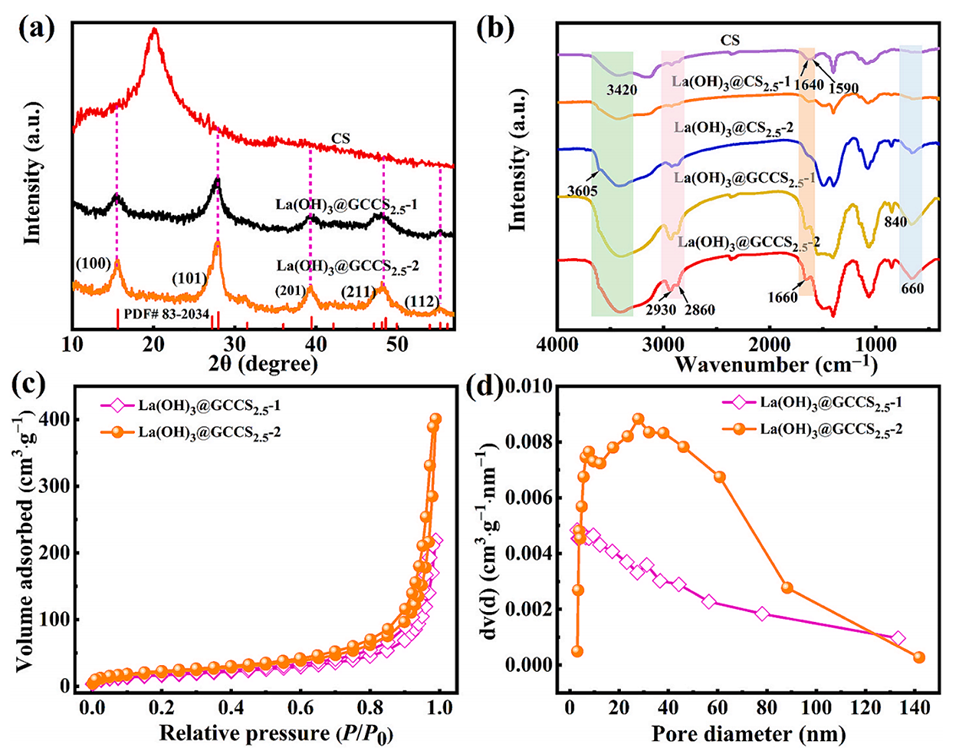

2、通过多种表征手段验证了两种微球的形态、晶体结构和化学组成,其比表面积分别为60.23和79.25 m²/g。

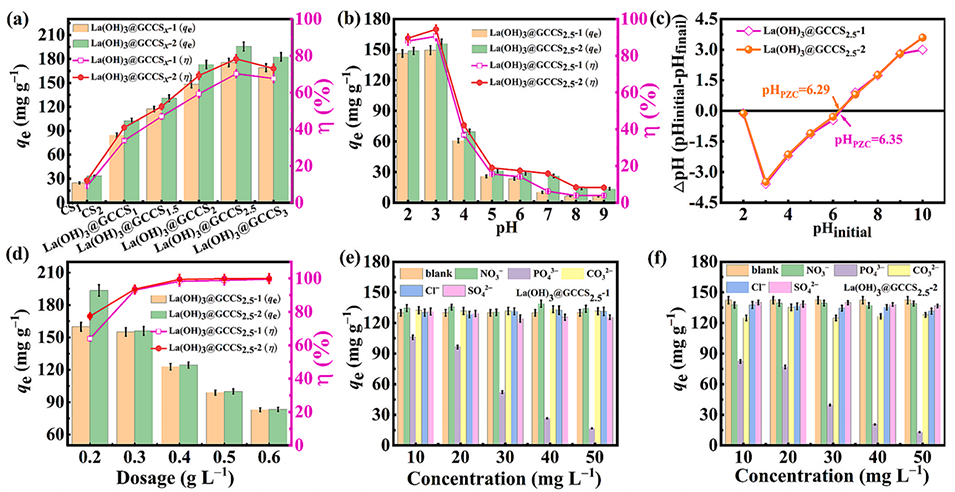

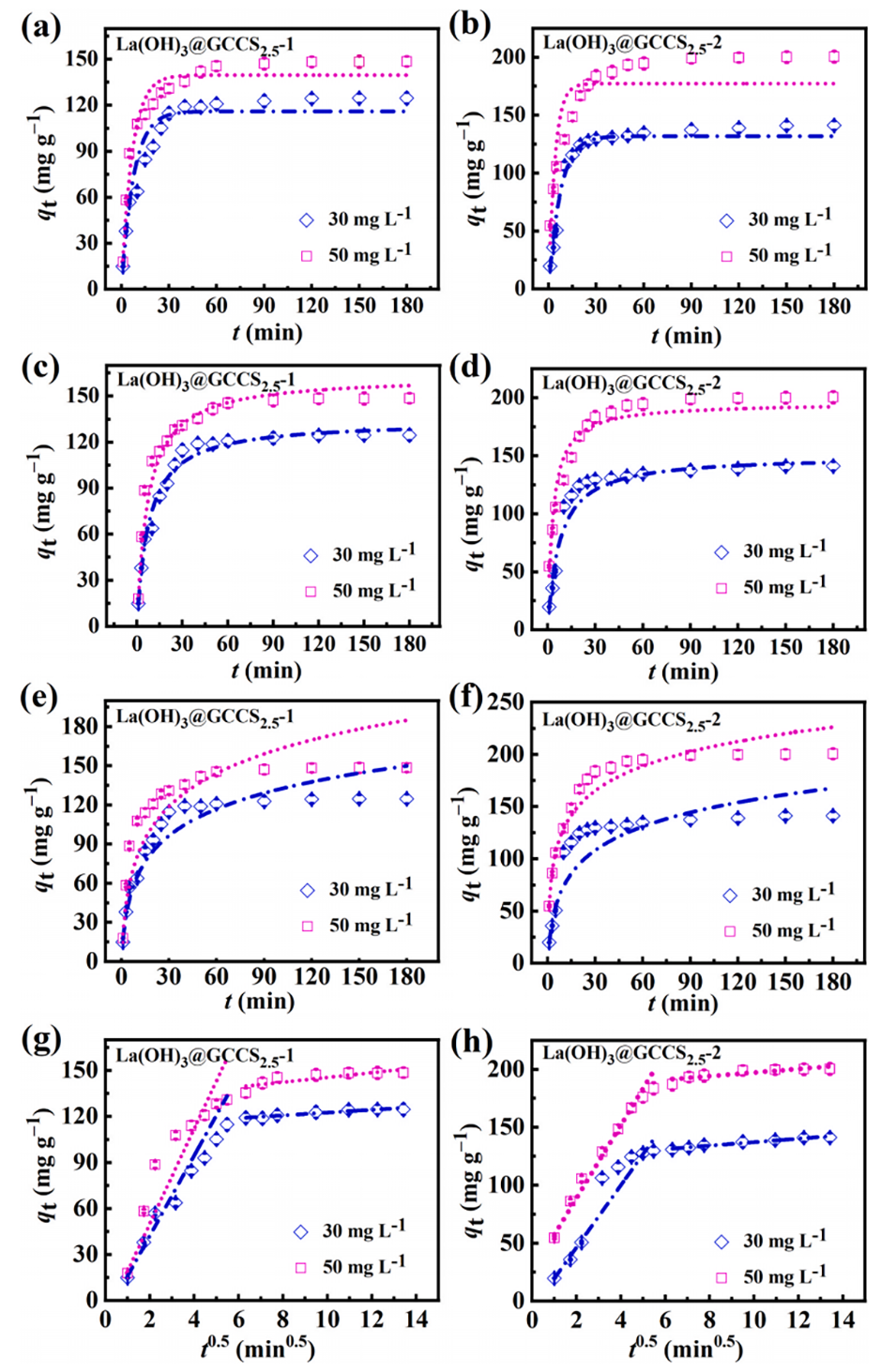

3、批量吸附实验评估了它们的除氟能力和选择性,得出最佳除氟条件为pH=3、硝酸镧摩尔数2.5 mmol、初始氟离子含量10 mg/L、振荡时间90 min,且两者对氟离子吸附选择性优异。

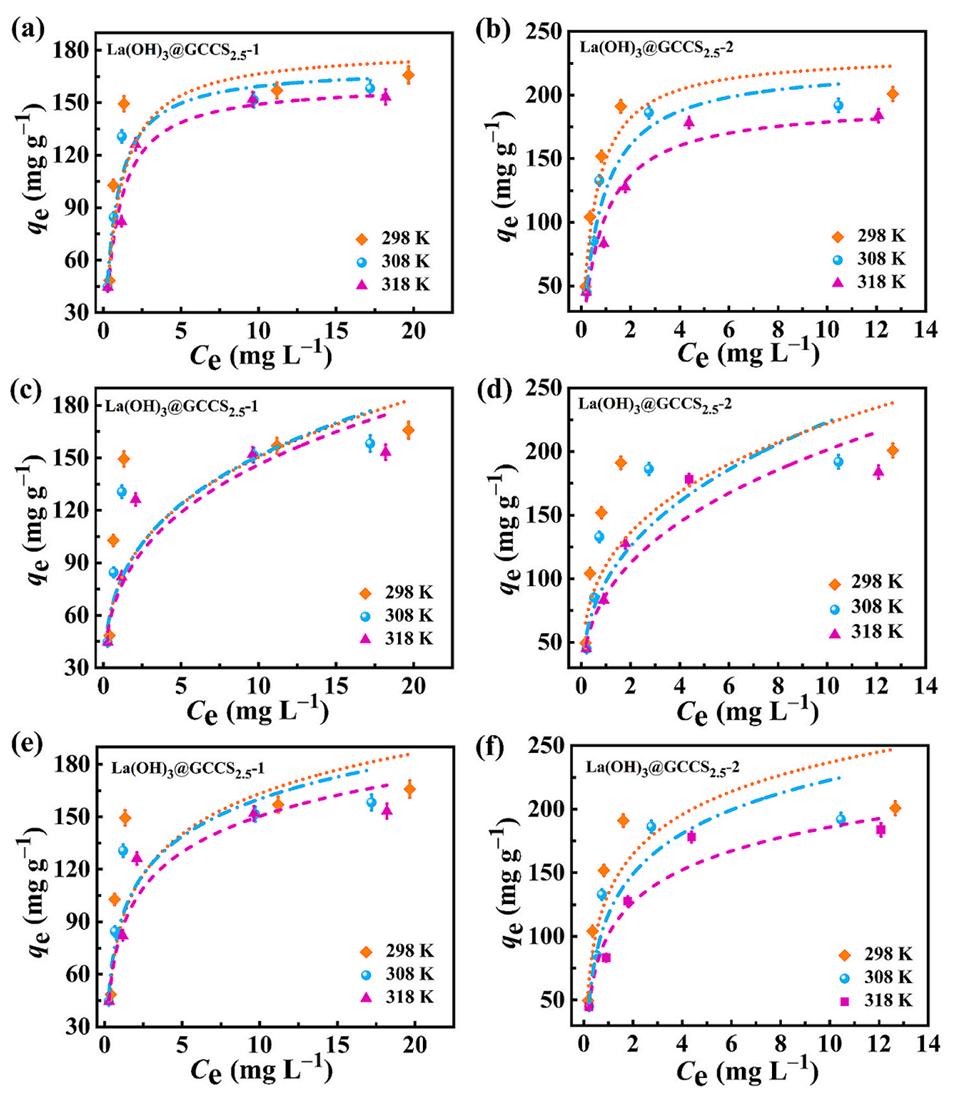

4、除氟行为符合Langmuir吸附等温线和伪二级动力学模型,298K时,两者的最佳除氟容量分别为180.99 mg/g和232.47 mg/g。

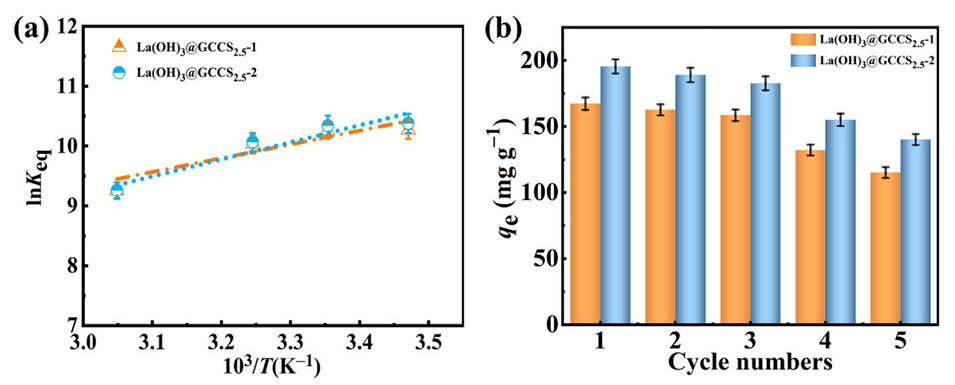

5、热力学研究表明除氟过程是自发且切实可行的,重复使用5次后除氟能力有所下降,但仍高于其他一些已报道的吸附剂。该新型吸附剂在氟离子去除方面具有良好应用前景和理论指导意义。

壳聚糖基微球的除氟机理是什么?

1、静电吸引

壳聚糖分子中的氨基(−NH2)和羟基(−OH)在酸性条件(如最佳pH=3)下易质子化,使微球表面带正电荷。带正电的表面通过库仑力吸引水中带负电的氟离子(F−),形成静电相互作用,从而将氟离子吸附到微球表面。

2、配体交换

微球中负载的La(OH)3提供了丰富的羟基(−OH)位点,氟离子可与这些羟基发生配体交换反应。具体而言,La(OH)3中的−OH被F−取代,形成更稳定的La−F键,最终生成LaF3晶体,实现氟离子的化学捕获。

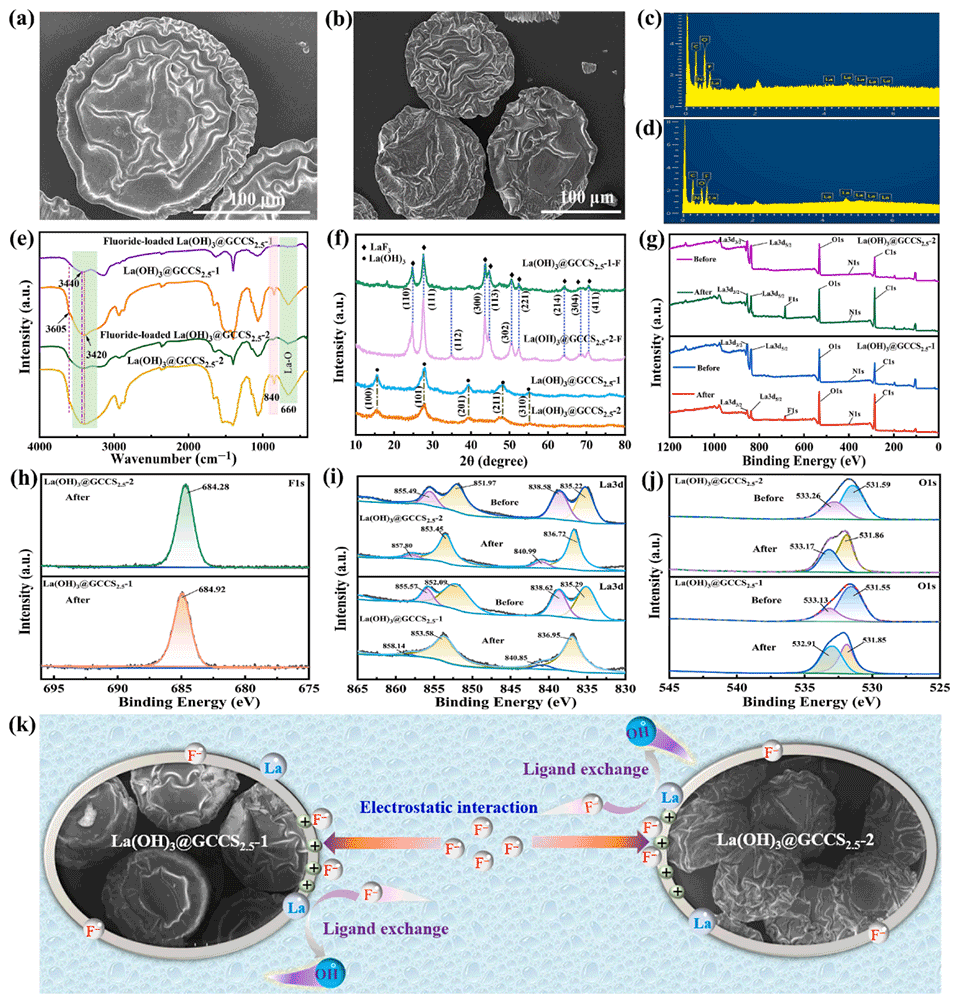

上述两种机制共同作用,使壳聚糖基微球高效吸附氟离子,且通过XPS、FTIR、XRD等表征手段证实了配体交换后La(OH)3特征峰消失、LaF3新峰出现,以及官能团化学状态的变化,进一步验证了机理的合理性。

图 1.(a)La(OH)3@GCCSx吸附剂的制备流程图;(b, c)La(OH)3@GCCS2.5−1的扫描电镜图像;(i, j)La(OH)3@GCCS2.5−2的扫描电镜图像;(d-h)La(OH)3@GCCS2.5−1的扫描电镜-能谱分析;(k-o)La(OH)3@GCCS2.5−2的扫描电镜-能谱分析。

图 2.(a)样品的 X 射线衍射图谱,(b)傅里叶变换红外光谱,(c)氮气吸附-脱附曲线;(d)BJH 孔径分布曲线。

图 3.(a)不同La3+ 添加量下样品的除氟容量和去除效率(初始氟浓度C0=50 mg L-1,温度T=298 K,pH=3,吸附剂投加量为0.2 g L-1,时间t=180 min);(b)pH 值的影响(初始氟浓度C0=33 mg L-1,温度T=298 K,吸附剂投加量为0.2 g L-1,时间t=180 min);(d)吸附剂投加量的影响(初始氟浓度C0=30 mg L-1,温度T=298 K,时间t=180 min);(e、f)共存阴离子的影响(初始氟浓度C0=30 mg L-1,温度T=298 K,吸附剂投加量为0.2 g L-1,时间t=180 min);(c)样品的零电荷点(氯化钠浓度CNaCl=0.1 mol L-1,温度T=298 K,吸附剂投加量为0.2 g L-1,时间t=180 min)。

图 4.(a, b)两种吸附剂的 Langmuir 模型拟合;(c, d)Freundlich 模型拟合;(e, f)Temkin 模型拟合(初始氟浓度C0=10−50 mg L-1,pH=3,吸附剂投加量为0.2 g L-1,时间t=180 min)。

图 5.(a, b)两种样品的伪一级动力学模型;(c, d)伪二级动力学模型;(e, f)Elovich 模型;(g, h)颗粒内扩散模型(初始氟浓度C0=30, 50 mg L-1,pH=3,吸附剂投加量为0.2 g L-1,温度T=298 K)。

图 6.(a)lnKeq与103/T的关系曲线;(b)La(OH)3@GCCS2.5−1和La(OH)3@GCCS2.5−2微球的再生性能(初始氟浓度C0=50 mg L-1,pH=3,吸附剂投加量为0.2 g L-1,时间t=180 min)。

图 7. 吸附后(a)La(OH)3@GCCS2.5−1和(b)La(OH)3@GCCS2.5−2的扫描电镜图像;吸附后(c)La(OH)3@GCCS2.5−1和(d)La(OH)3@GCCS2.5−2的能谱分析;(e)新鲜和吸附后La(OH)3@GCCS2.5−1与La(OH)3@GCCS2.5−2的傅里叶变换红外光谱;(f)新鲜和吸附后两种吸附剂的 X 射线衍射图谱;新鲜和吸附后La(OH)3@GCCS2.5−1与La(OH)3@GCCS2.5−2的 X 射线光电子能谱:(g)全扫描谱图;(h)F 1s 区域;(i)La 3d 区域;(j)O 1s 区域;(k)两种样品的可能除氟机理。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.162470

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)