导读:

了解界面相互作用的复杂相互影响和Pickering双乳液的不稳定机制对于优化其在食品和制药应用中的稳定性和功能至关重要。然而,目前对复杂的界面相互作用和不稳定机制的理解仍然有限,特别是在不同的稳定剂和乳化剂条件下。近期,华南农业大学食品学院肖杰教授团队通过微流控技术结合界面流变学分析,揭示了羟丙基甲基纤维素(HPMC)与聚甘油蓖麻醇酸酯(PGPR)在Pickering双乳液中的协同稳定机制。相关研究以“Influences of polysaccharide stabilizer and polyglycerol polyricinoleate on the stability of Pickering double emulsions revealed via microfluidic technology”为题目,发表在期刊《Food Hydrocolloids》上。

本文要点:

1、本文研究了基于乳清蛋白微凝胶颗粒(WPM)的水包油包水(W/O/W)Pickering双乳液的稳定性,重点探讨了外部水相中的羟丙基甲基纤维素(HPMC)和油相中的聚甘油蓖麻醇酸酯(PGPR)所起的作用。

2、本研究通过微流控技术制备双乳液,利用微芯片聚结通道监测其失稳情况,还借助Langmuir-Blodgett(LB)技术探究WPM的吸附特性和界面膜的流变特性。

3、结果表明,低浓度HPMC(1P和1W0.5P组)通过促进分子更快重排和增加界面膜的粘弹性模量来增强乳液稳定性;PGPR在中等浓度(2%)时能维持稳定性,更高浓度(4%)则因竞争性吸附降低稳定性。双乳液的主要失稳机制为内相液滴排出。

4、本研究为理解乳液失稳机制及优化配方稳定性提供了参考,同时表明微流控芯片可有效用于失稳过程的实时分析。

Scheme 1. 微芯片内 W/O/W 型 Pickering 双乳液的形成与聚结示意图。

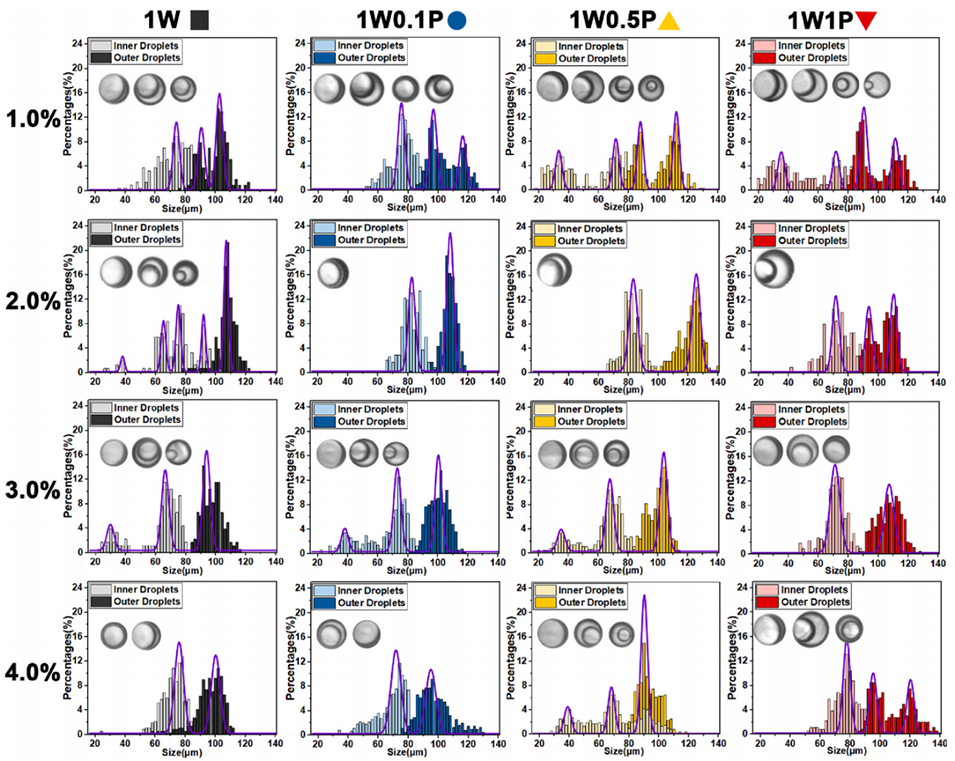

图 1. 不同 HPMC 和 PGPR 浓度下,通过微流控技术制备的“1-in-1” Pickering 双乳液的内外液滴直径分布(浅色代表内液滴尺寸,深色代表外液滴尺寸)。

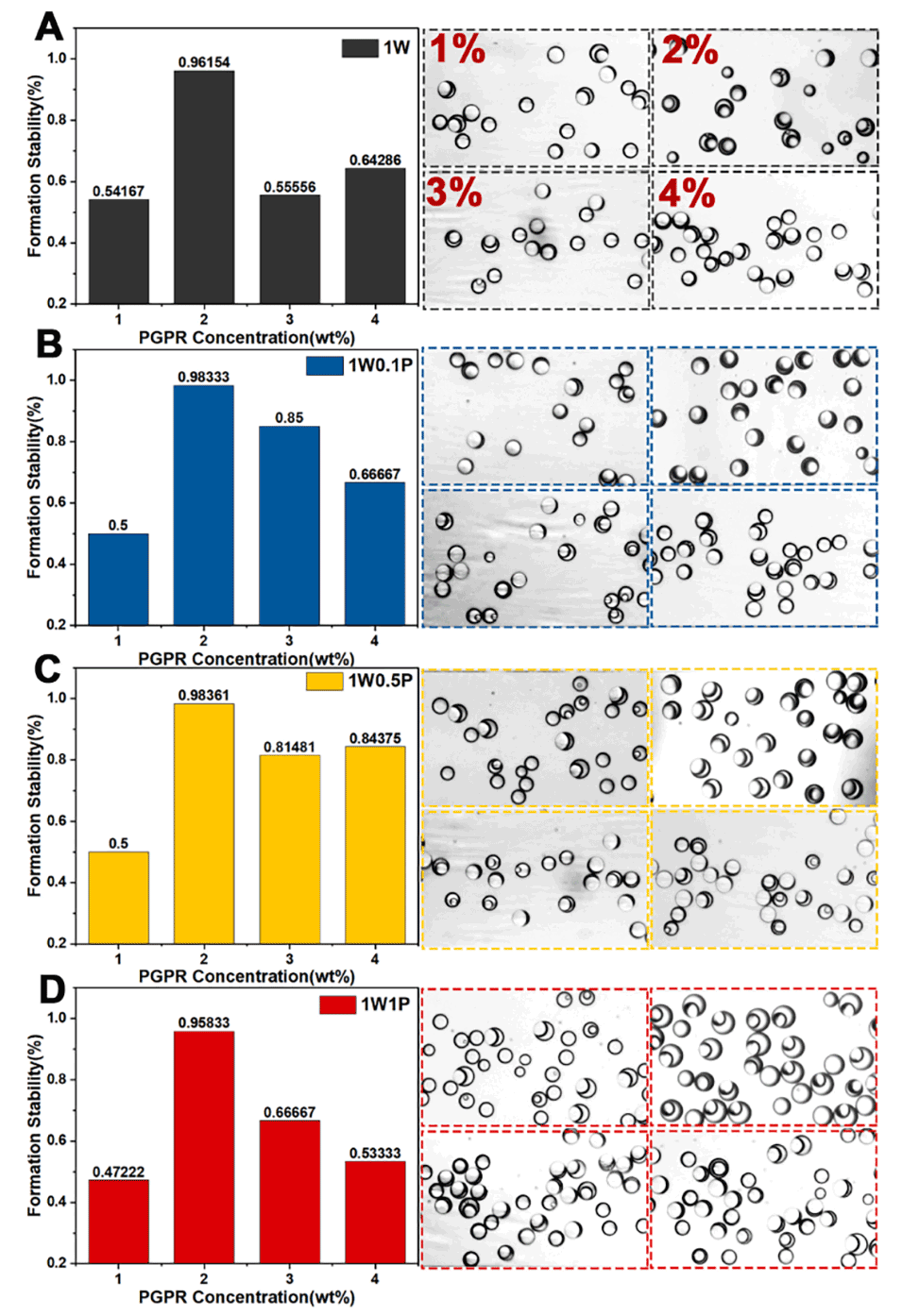

图 2. 不同 HPMC 和 PGPR 浓度下,通过微流控技术制备的“1-in-1” Pickering 双乳液的形成稳定性(Fs)。(包含单个水滴的液滴被描述为“1-in-1” Pickering 双乳液)。

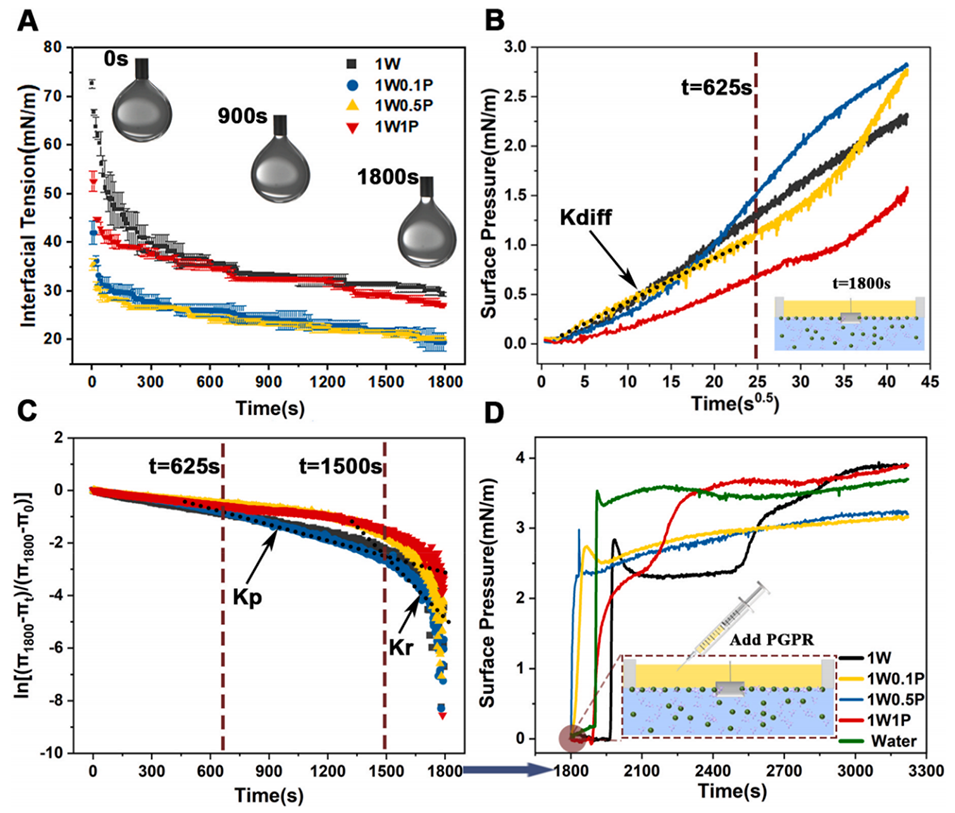

图 3. (A)表面张力动态变化;(B)表面压力(π)与时间平方根(t0.5)的关系;(C)WPM 和 HPMC 混合体系油水界面处的分子渗透及构型重排过程;(D)PGPR 在 WPM-HPMC 复合界面膜中的吸附动力学。

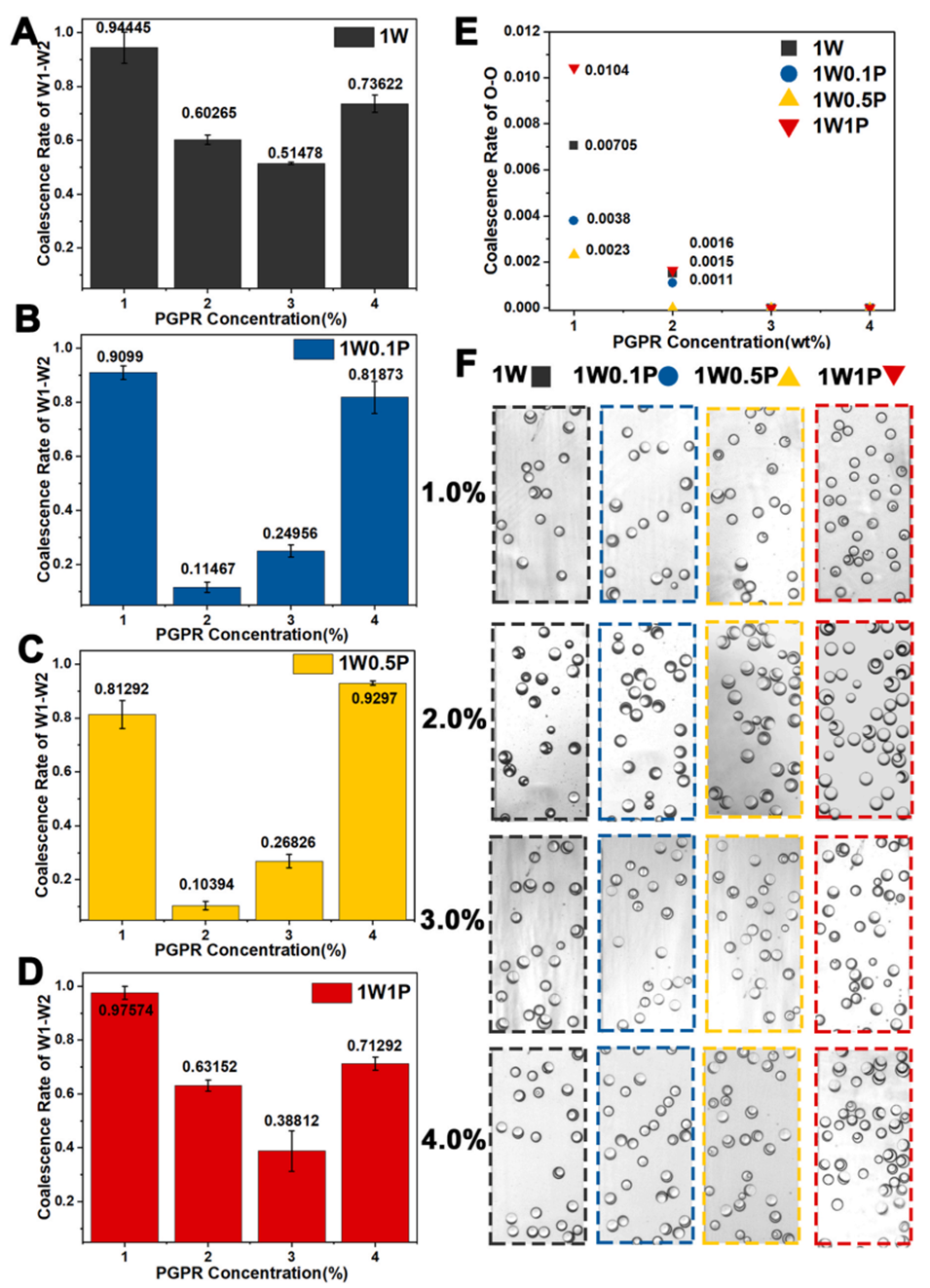

图 4. (A-D)W1-W2 液滴的失稳事件及聚结率,(E)O-O 液滴的相关情况,(F)在微流控聚结通道中,由不同 HPMC 和 PGPR 浓度稳定的“1-in-1” Pickering 双乳液的图像。

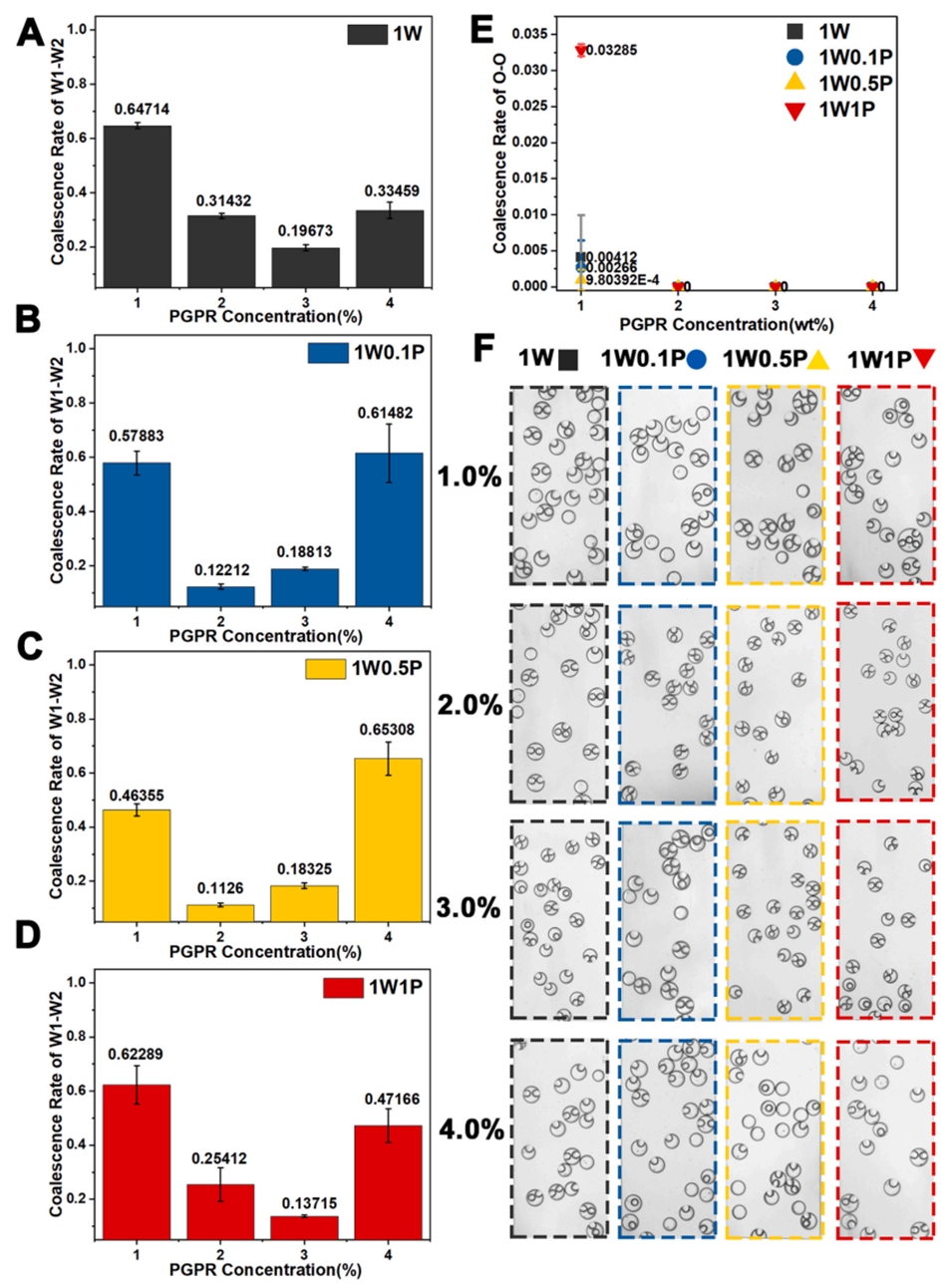

图 5. (A-D)W1-W2 液滴的失稳事件及聚结率,(E)O-O 液滴的相关情况,(F)在微流控聚结通道中,由不同 HPMC 和 PGPR 浓度稳定的“2-in-1” Pickering 双乳液的图像。(包含两个或更多水滴的液滴被描述为“2-in-1” Pickering 双乳液)。

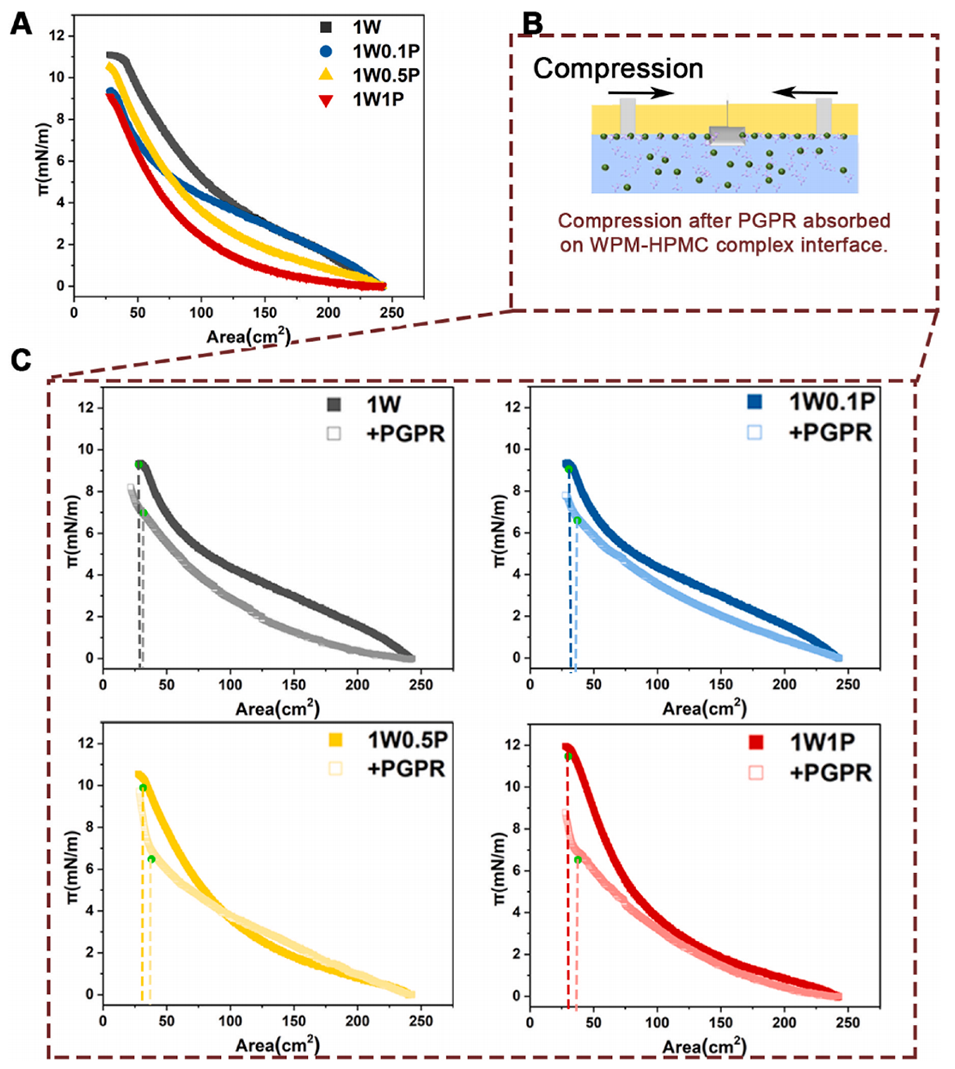

图 6. (A)WPM-HPMC 复合界面膜的界面压力(π)- 面积等温线,(C-F)添加 PGPR 后油水界面处的界面压力(π)- 面积等温线。

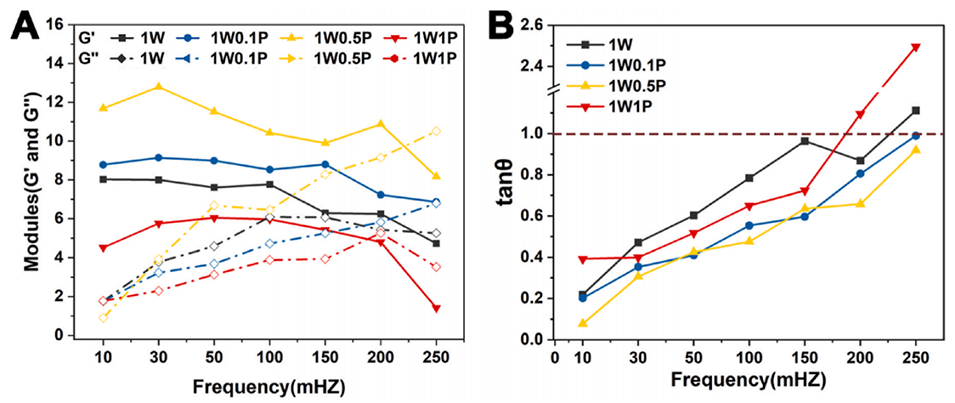

图 7. (A)低 HPMC 浓度对油水界面扩张模量的影响;(B)不同 HPMC 浓度下,油水界面的 tanθ(相位角)与频率的函数关系。

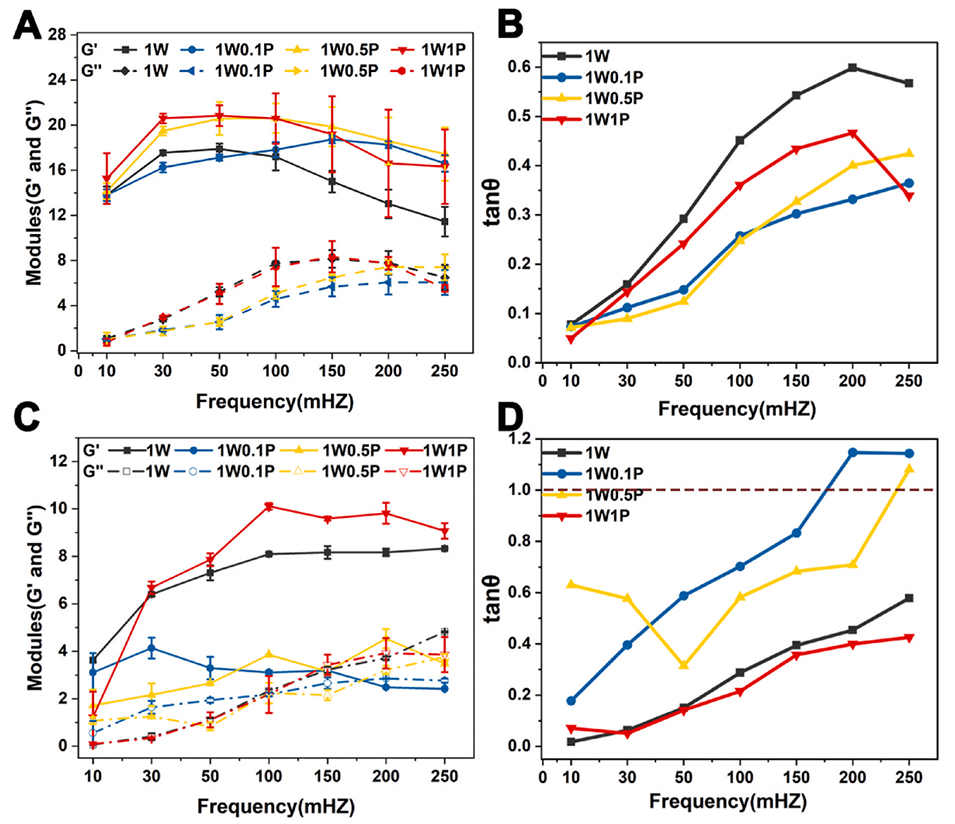

图 8. (A)不同 HPMC 浓度下,低 PGPR 浓度对油水界面扩张模量的影响;(B)低 PGPR 浓度和不同 HPMC 浓度下,油水界面的 tanθ(相位角)与频率的函数关系;(C)不同 HPMC 浓度下,高 PGPR 浓度对油水界面扩张模量的影响;(D)高 PGPR 浓度和不同 HPMC 浓度下,油水界面的 tanθ(相位角)与频率的函数关系。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2025.111046

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)