导读:

近期,上海交通大学化学化工学院邓楠楠副教授团队首次报道了水包油包水(W/O/W)双乳液液滴在脱湿转变过程中产生的瞬态结构色现象。 该研究揭示了这种结构色的产生依赖于全内反射(TIR)和光干涉,其出现、颜色变化和消失与液滴半径比(r/R)、中心间距(Δ)以及液滴整体尺寸密切相关,且仅存在于一个狭窄的操作窗口内。相关研究以“Transient Structural Coloration During Dewetting Transition of Water‐In‐Oil‐In‐Water Droplets”为题目,发表在期刊《Small》上。

本文要点:

1、本文主要探讨了水包油包水(W/O/W)乳液液滴在脱湿转变过程中的瞬态结构着色现象。

2、研究表明,基于微尺度凹面界面的结构着色是一种生成彩虹色的通用方法,但在水基液滴系统中实现仍具挑战。而W/O/W乳液液滴在脱湿转变过程中会出现瞬态结构着色,这一现象与全内反射(TIR)和干涉有关,且受液滴尺寸比和脱湿形态的限制,仅在狭窄的操作窗口内发生。

3、通过实验和COMSOL多物理场模拟,发现液滴中心间距(Δ)、半径比(r/R)以及液滴尺寸是影响结构着色的关键因素。较小的液滴通常表现出更鲜艳的彩虹色,且结构着色会随着脱湿过程先出现、在可见光谱中反复变化,最终消失。

4、此外,表面活性剂浓度等参数可调节界面张力,从而精确控制液滴的脱湿形态和结构色,还可通过引入纳米颗粒等方式实现对结构色的操控。

5、这些发现加深了对复杂液滴系统中结构着色的理解,为自适应光子器件和响应式光学技术中动态光学系统的设计和控制提供了宝贵见解,有望应用于传感器、显示器和能量收集技术等领域。

从自然结构(如蝴蝶翅膀)到人工液滴系统,结构着色研究的跨尺度借鉴有何意义?

蝴蝶翅膀的凹面阵列通过微尺度结构实现结构着色,而本研究的W/O/W液滴则通过介观尺度的动态界面模拟了这一原理。这种跨尺度借鉴体现了“自然灵感-人工设计-功能拓展”的研究逻辑。

自然结构为人工系统提供了基础范式(如凹面界面的TIR机制),而人工液滴系统则突破了自然结构的静态限制,实现了动态调控。这种思路可推广至更多领域:例如,模仿生物发光的动态调控机制,设计可响应外界刺激的人工发光材料;或借鉴植物叶面的微结构,优化人工界面的光学性能,推动仿生光学从“静态复制”向“动态功能化”发展。

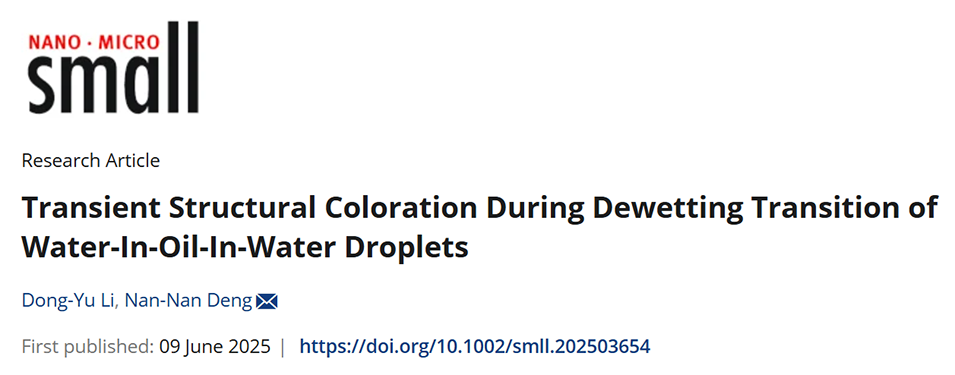

图 1. 水包油包水(W/O/W)液滴脱湿转变过程中的结构着色现象。A)W/O/W 液滴结构及脱湿过程中的光路示意图。B)W/O/W 液滴中多种结构色的反射光学图像。C)随着脱湿过程推进,液滴颜色的出现、变化及消失过程。D)通过油酸钠浓度调控的四种不同颜色。E)观测到的结构色在 CIE 色度图中的分布(x 和 y 为 Yxy 颜色空间中的颜色分量,表征颜色的色度特性)。比例尺:B 为 200 μm,C 和 D 为 100 μm。

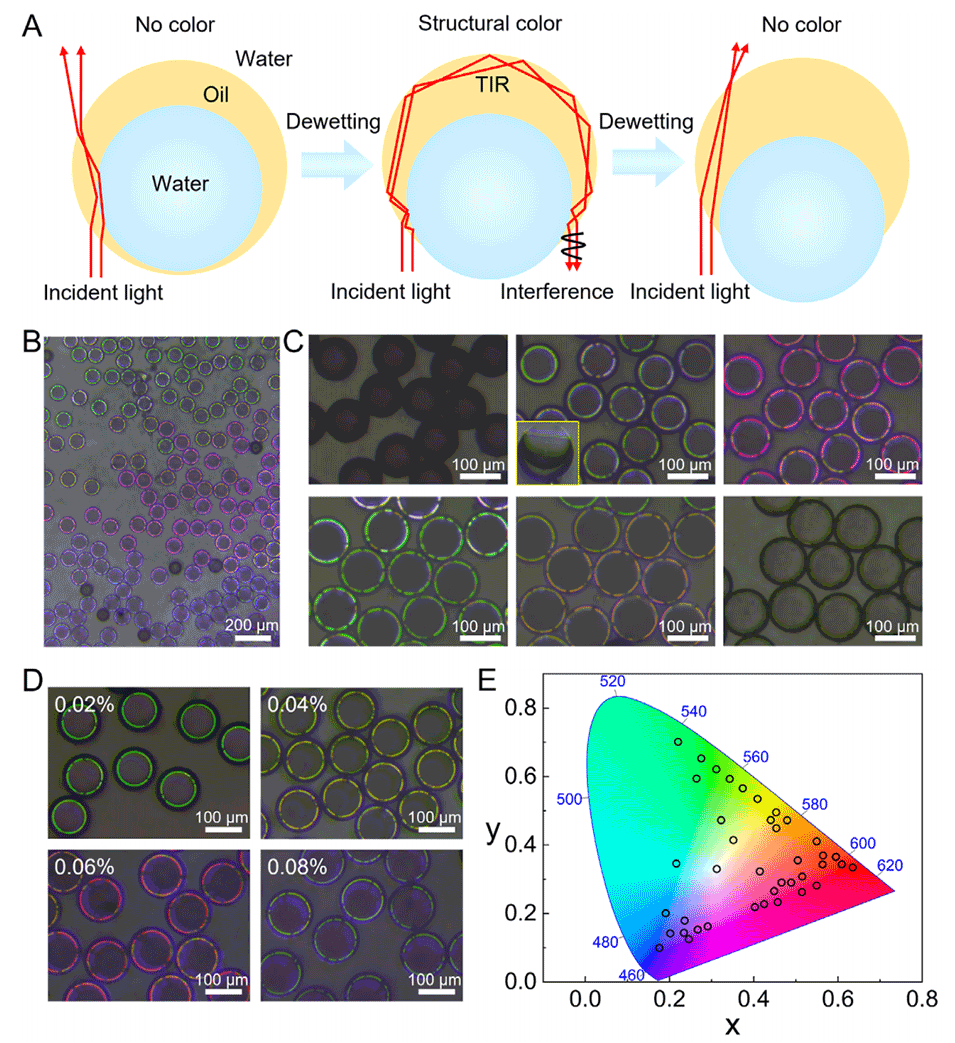

图 2. 中心间距(Δ)和弧顶角度(η)对结构着色的影响。A)COMSOL 二维模型示意图。B)COMSOL 模拟结果(R=56 μm,r=47 μm,Δ=17 μm)。C)模拟结果在 CIE 色度图中的分布(x 和 y 为 Yxy 颜色空间中的颜色分量,表征颜色的色度特性)。D)与 C 对应的液滴图像。E)脱湿过程中全内反射(TIR)状态示意图。F)液滴脱湿过程中 R、TIR 强度及有效 TIR 强度的变化(W1 相体积 = 268 000 μm³,油相体积 = 321 000 μm³)。G)有效入射光变化示意图。H)当 R=56 μm、d=43.09 μm 且α=39°41′30″时,可产生 TIR 的有效入射光范围变化。比例尺:50 μm。

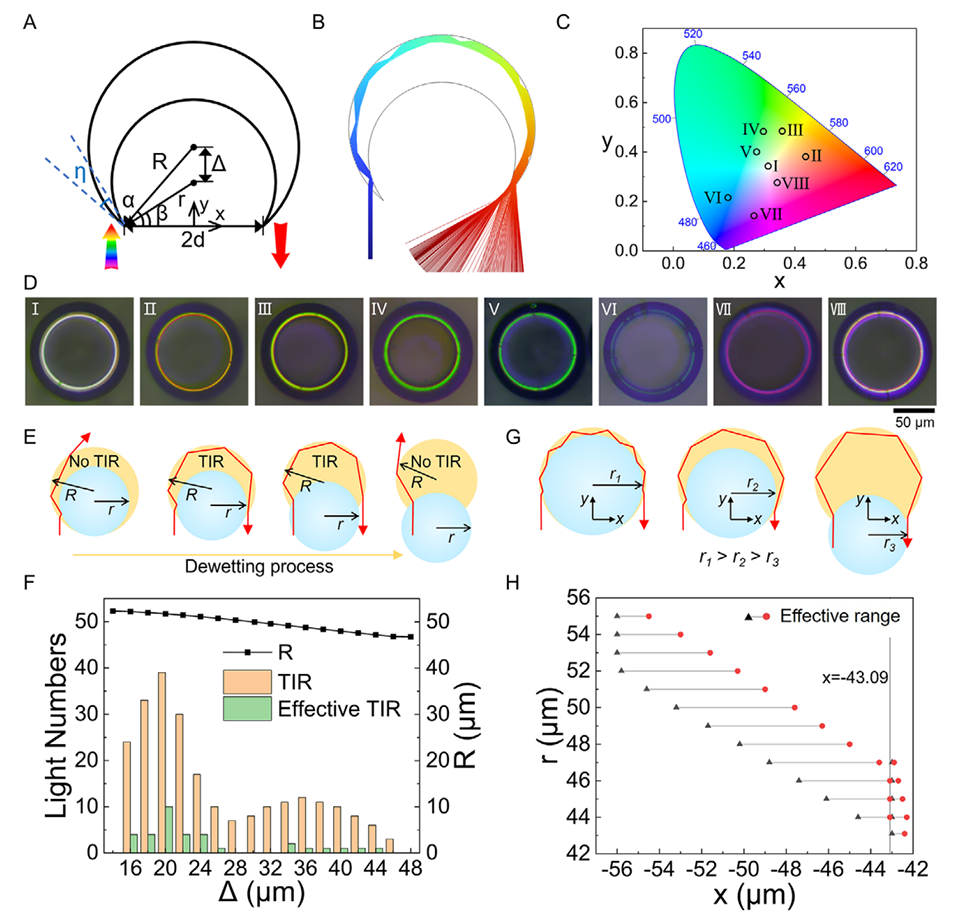

图 3. W/O/W 液滴中全内反射(TIR)的操作窗口。A)TIR 的临界 Δ 曲线(B、C、D 线分别对应图 B、C、D 的情况)。B)r/R=0.5 的液滴在脱湿过程中的图像。C)液滴内相收缩过程中的颜色与 TIR 变化(r/R 从 0.7 降至 0.55)。D)r/R=0.9 的液滴的结构色及侧视图像。比例尺:B 和 C 为 50 μm,D 为 100 μm。

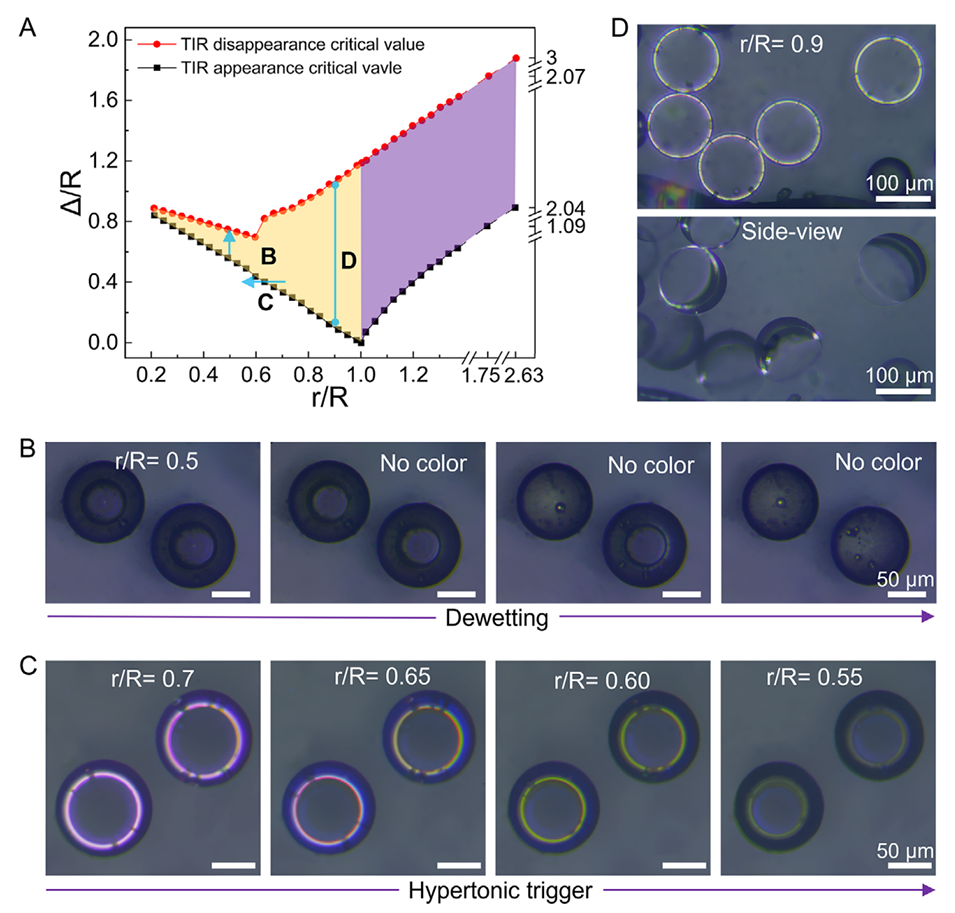

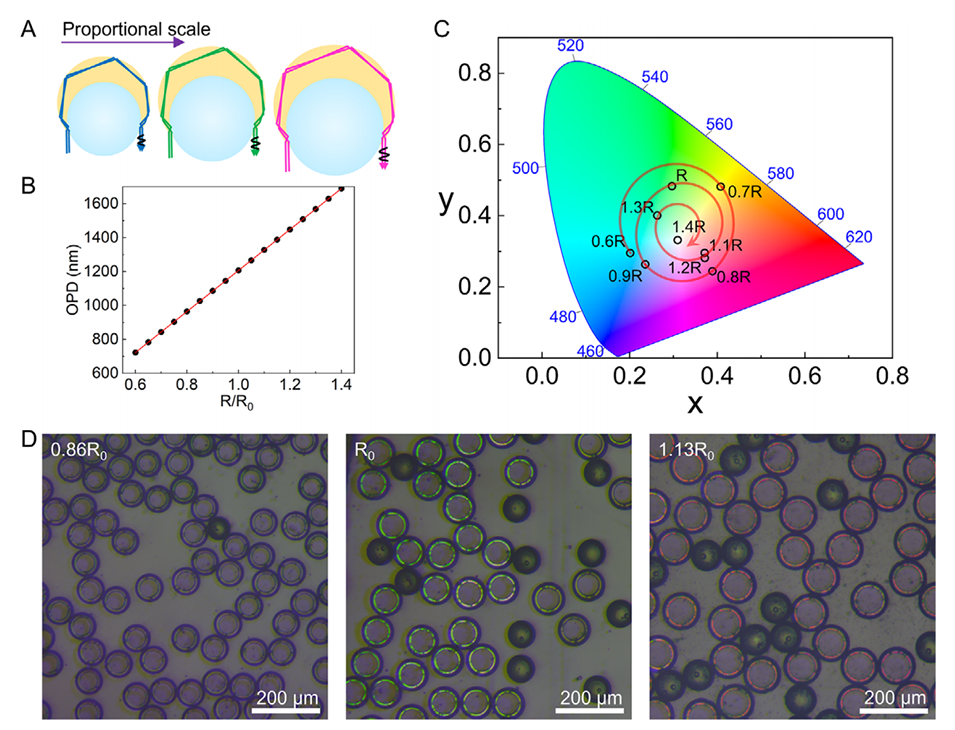

图 4. 液滴尺寸对结构色的影响。A)液滴比例缩放示意图。B)OPD(光程差)随 R/R0 变化的拟合曲线。C)液滴比例变化时颜色在 CIE 色度图中的分布及变化趋势(x 和 y 为 Yxy 颜色空间中的颜色分量,表征颜色的色度特性)。D)相同孵育时间后,尺寸为 0.86R0、R0和 1.13R0 的液滴图像。比例尺:200 μm。

论文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202503654

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)