活细胞依托膜包裹的区室化细胞器,实现不同酶促反应的空间分离与有序进行 —— 前一步反应的产物可直接作为下一步反应的底物,无需中间产物的纯化与分离,显著简化了反应流程,这为人工构建高效催化系统提供了重要灵感。

尽管刺激响应型纳米酶已能实现对催化活性的外部调控,但大多数已报道的体系要么依赖于单一刺激来调控单个催化步骤,要么只是将不同催化剂进行区室化,而没有结合其独特的刺激响应特性。因此,构建可对多种具有不同刺激响应性的纳米酶进行区室化、并用于精准调控可编程连续反应的平台,成为当前亟待探索的关键方向。

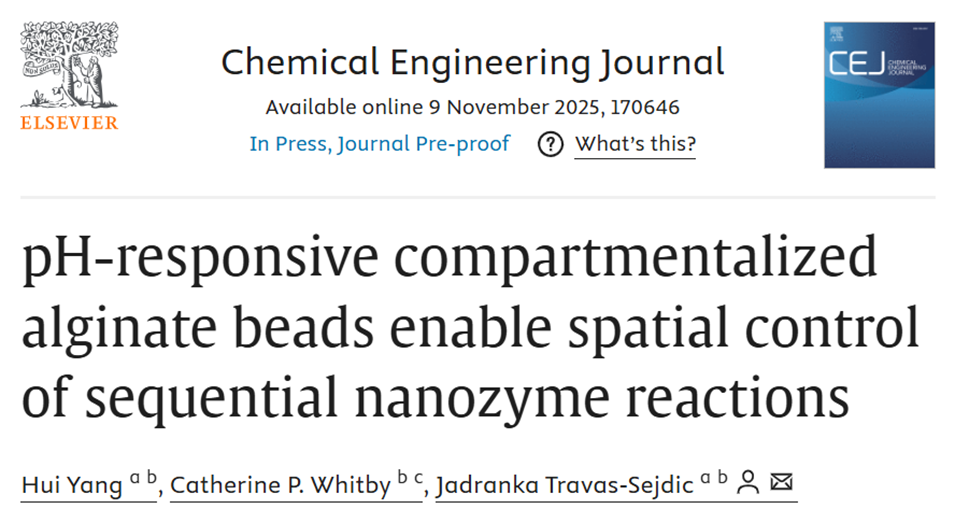

近期,有研究人员通过同轴微流控电喷雾技术制备了pH响应型区室化海藻酸盐微球,将具有葡萄糖氧化酶样活性的金纳米酶与具有过氧化物酶样活性的四氧化三铁纳米酶进行空间分隔,利用两者不同的pH活性窗口实现两步连续纳米酶反应的精准调控,有效减少了纳米酶间的催化干扰并提升反应效率。相关研究以“pH-responsive compartmentalized alginate beads enable spatial control of sequential nanozyme reactions”为题目,发表在期刊《Chemical Engineering Journal》上。

本文要点:

1、本研究设计了一种pH响应型区室化海藻酸盐微球系统,通过同轴微流控电喷雾技术将金纳米酶与四氧化三铁纳米酶分别封装于微球的不同区域。

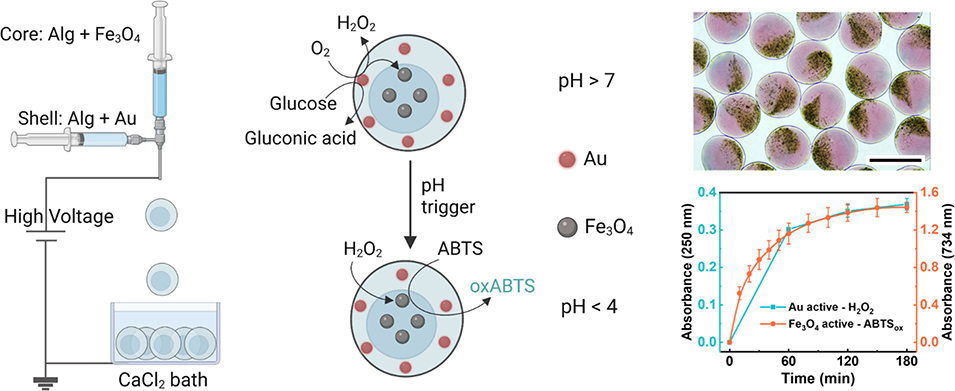

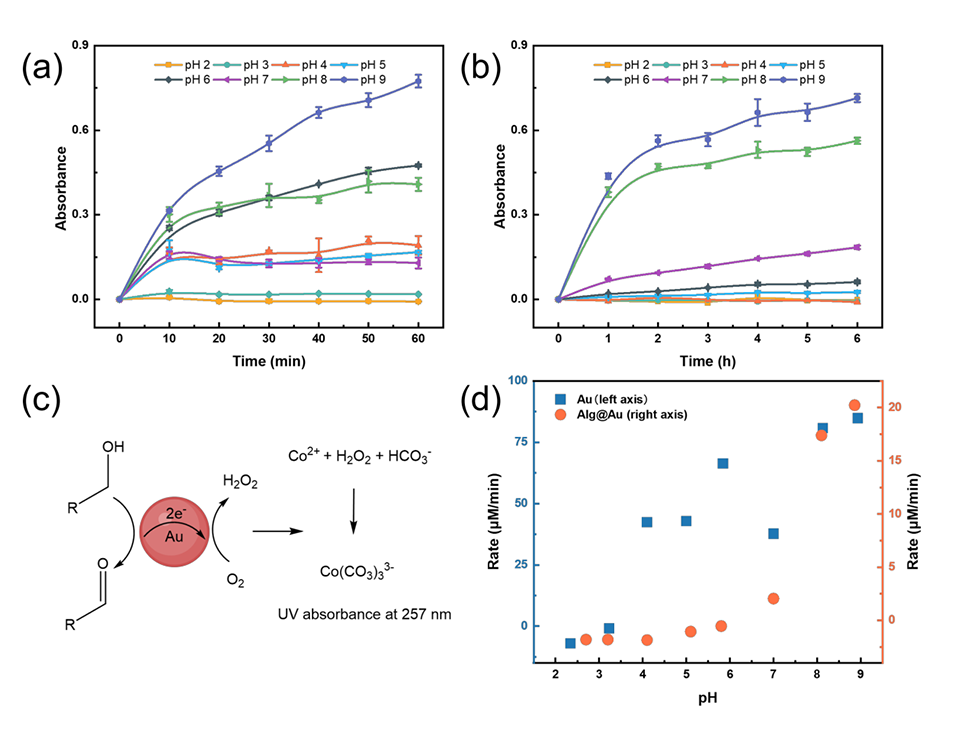

2、系统评估表明,金纳米颗粒在pH 8–9条件下具有葡萄糖氧化酶样活性,可将葡萄糖氧化并生成H2O2;而四氧化三铁纳米颗粒在pH 2–3条件下表现出过氧化物酶样活性,可催化H2O2分解并氧化ABTS显色。

3、利用二者在不同pH下的选择性催化行为,该区室化系统实现了顺序反应的空间控制:碱性条件下金区域产H2O2,酸性条件下铁区域催化其分解。

4、与游离纳米酶及单区负载系统相比,分区结构有效减少了纳米酶间的相互干扰,提升了反应效率,为顺序催化系统的可控构建提供了新策略。

图1:系统设计及海藻酸盐区室化微球制备

该pH响应型区室化海藻酸盐微球的制备过程如下:

1、装置与原理:采用一套集成了同轴毛细管(内管和外管)的微流控电喷雾装置。利用高压静电场将海藻酸钠溶液破碎成均匀的液滴,并使其在落入含有钙离子的凝固浴中时迅速发生离子交联,固化成球。

2、分区设计:通过控制内外管注入不同的溶液,实现纳米酶的空间分离:

外壳层:外管注入含有金纳米颗粒的海藻酸钠溶液。

内核层:内管注入含有四氧化三铁纳米颗粒的海藻酸钠溶液。

3、成型过程:内外相溶液在喷嘴末端共同形成复合液滴,在高压下喷射至CaCl2溶液中。海藻酸钠与钙离子迅速发生交联反应,将金纳米颗粒和四氧化三铁纳米颗粒分别“锁定”在微球的壳层和核芯区域,从而形成具有清晰分区的核壳结构微球。

4、关键参数:制备过程中,外相和内相的流速、施加的电压以及针头与凝固浴之间的距离都是控制微球尺寸和形态的关键参数。

总而言之,这项技术的关键在于利用同轴电喷雾和快速离子交联,将两种功能不同的纳米酶精确地固定在海藻酸微球内的不同空间区域,为实现pH触发的顺序反应奠定了基础。

图2:游离Au NPs和Alg@Au微粒在不同pH下的催化性能

图3:游离Fe3O4和Alg@Fe3O4微粒在不同pH下的催化性能

图4:对比不同空间分布表明,核壳区室化结构能有效减少两种纳米酶间的相互干扰

图5:pH切换实验证明,只有核壳区室化微球能高效实现由pH触发的完整两步顺序反应

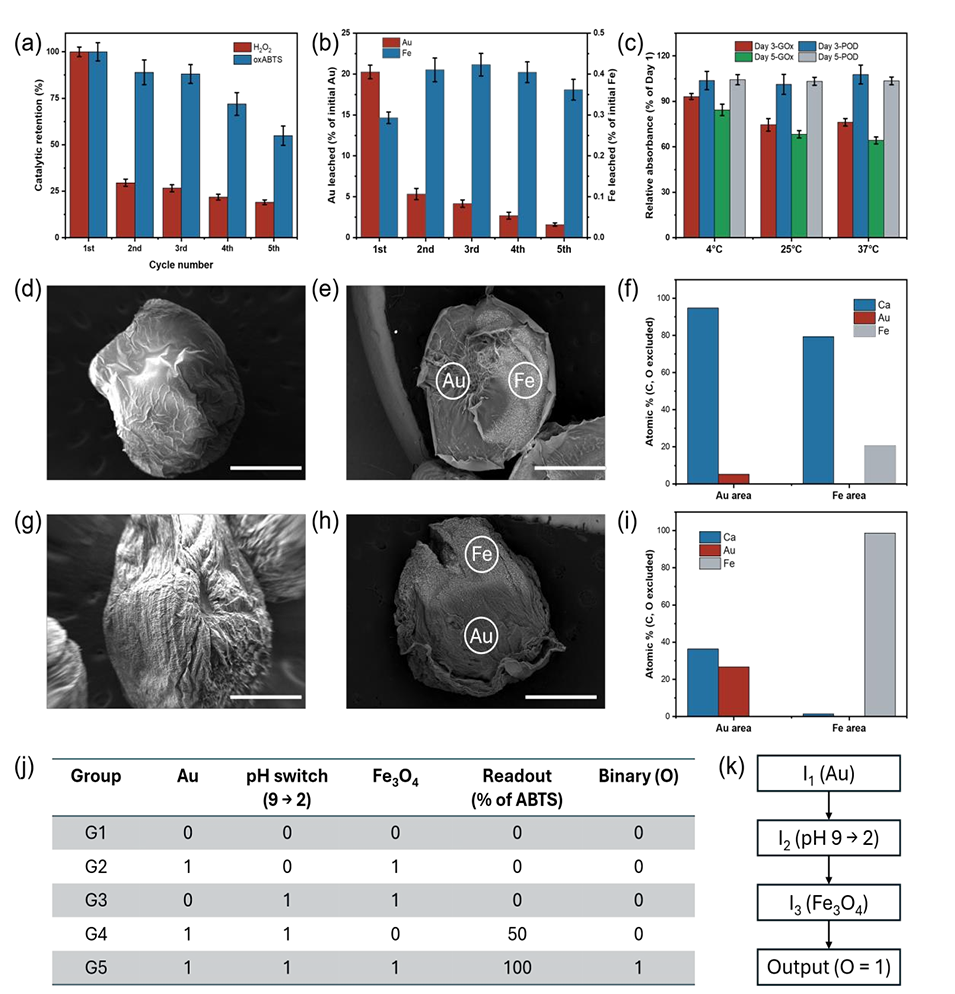

图6:核壳海藻酸盐微珠的工作稳定性及逻辑门控应用

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.170646

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)